|

每个时代,都需要自己的“人物”。

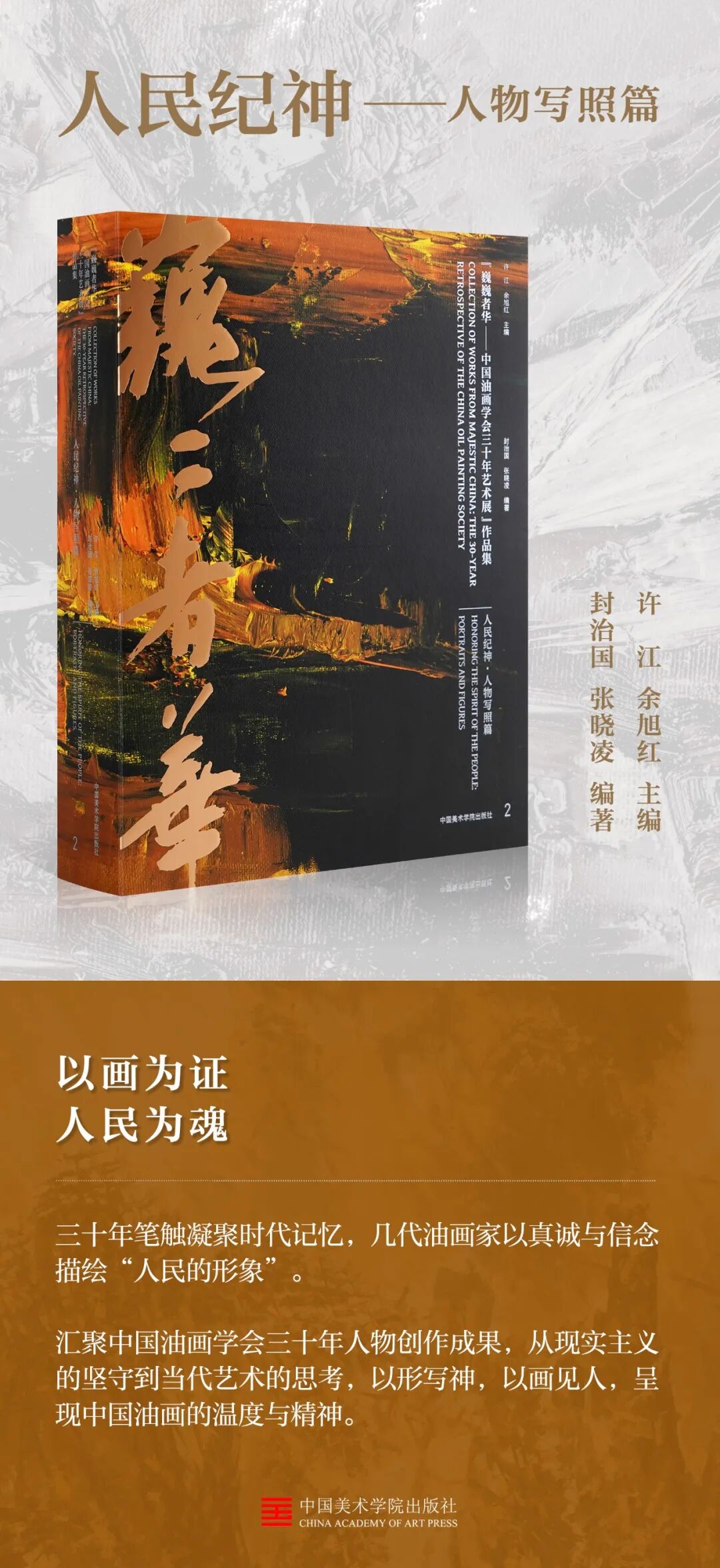

《人民纪神:人物写照篇》汇集了中国油画学会三十年来在人物创作领域的杰出成果——从上世纪八九十年代的古典风潮,到新世纪以来的多元语言实践,凝聚几代画家对“人”与“时代”的思考。

在这部厚重的画册中,“人民”不再是抽象的符号,而是一张张鲜活的面孔——他们是劳动者、是历史的见证者、是生活的创造者。

《人民纪神:人物写照篇》(订购)

作者:封治国 张晓凌

中国美术学院出版社

内容简介

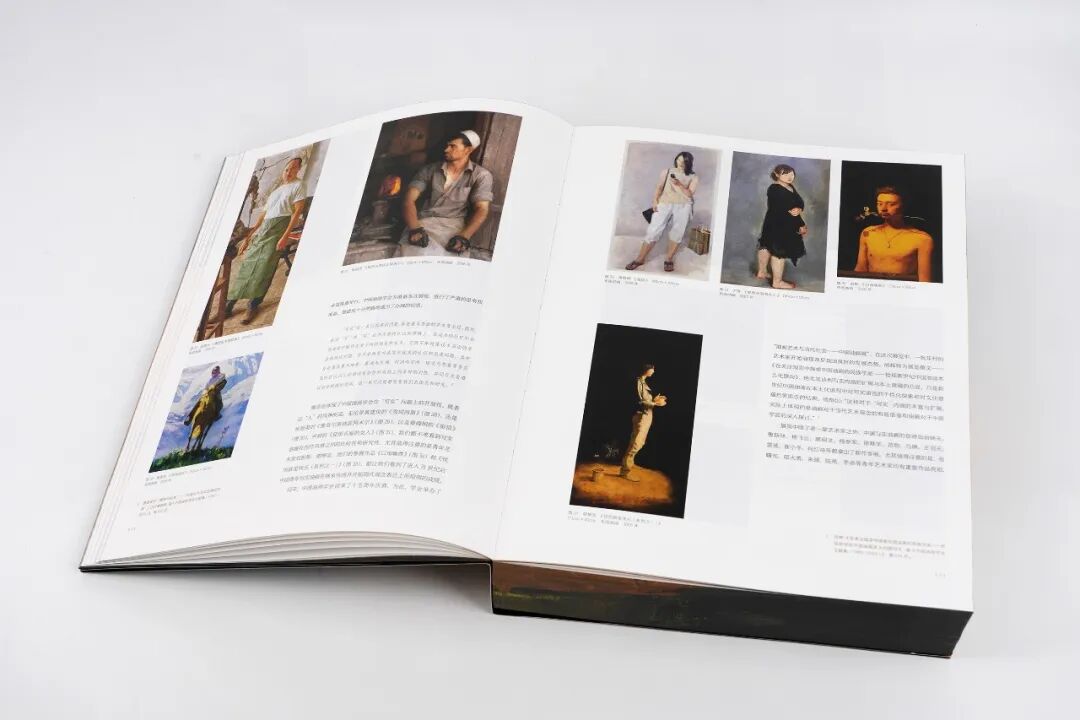

本书以“人民性”这一核心命题为主线,系统呈现中国油画家三十年来对“人民形象”的持续探索。从劳动者到都市青年,从边疆民族到历史人物,作品以深厚的人文关怀,回应时代现实,重塑中国油画的人文厚度与精神底色。

书中收录自上世纪八九十年代至当下的重要人物创作,既有古典现实主义的造型功力,也有新世纪以来的语言革新与多样风格。读者可直观感受中国油画人物画在三十年间的演变与嬗变,这不仅是艺术史的见证,更是思想演进的缩影。

这既是一部画册,也是一份文献。它延续“巍巍者华”系列的学术编制逻辑,以图像、文献、思考三位一体的方式呈现中国油画学会在人物创作领域的学术积累,是研究中国当代人物画发展脉络的重要参考。

精彩书摘

人民纪神

——中国油画学会三十年与中国油画“人”的形象

文 / 封治国

中国美术学院教授、中国油画学会理事

张晓凌

中国美术家协会理论委员会原副主任、华东师范大学美术学院院长

从1995年至今,中国油画学会已走过了极不平凡的三十年历程。中国油画学会成立的三十年,也是中国改革开放持续走向纵深并迈进崭新时代的三十年。从某种意义上说,学会所举办的一系列学术展览,其后面隐藏着一条鲜明的主线,那就是围绕着“人”的形象的演变和艺术语言的拓展。中国油画学会会长许江教授将本书的主题定位为“人民纪神”,正是站在这样的高度来思考中国油画创作的人民之心。

2021年,“意骨文心—中国油画邀请展”在北京举行。许江在致辞中这样谈到展览的初衷:

中国油画……担当新文化美术运动的尖兵;它镌造中华人民共和国的历史记忆和人民形象;它是改革开放之时勃然兴起的变革先锋;它又是新世纪面向数字影像提出思想思考和技术批判的创新力量……

油画传入中国,如何表现中国人的精神内涵,形成中国意蕴的创造性转化,这始终是几代油画人的思考与自觉。中国人关于“观”的独特洞察力,中国人草木凝心的意蕴,中国叙事语言伦理的平和之风,中国山水的诗化倾向,这些都是催生中国油画的根源因素,都是我们长相止泊的精神土壤。

这段话已隐含了“巍巍者华—中国油画学会三十年大展”的几个重要学术版图。而其中极为关键的一个部分,莫过于人民形象的塑造。

“人民”,这是一个我们再熟悉不过的概念。因为熟悉,它在当下甚至有些被滥用和异化。但既然选择了这个庄重的字眼,我们便应首先对“人民”一词予以历史性的考察和回顾。中国油画的发展史,既是一部人民的创作史,也是一部人民形象的塑造史。因而,“人民”和“人”,正是本书的书眼及核心关键词。

艺术史中的“人民”

“人民”进入艺术史,并非一蹴而就、自然而然,它同样历经了极为漫长的发展与演变。人民在艺术创作中的地位,是一个从配角到主角,从幕后到台前,从遮蔽到显现,从“地下”到“人间”,从审丑到审美的历史过程。艺术史中“人民”形象的演变,应当成为而且理应成为我们研究中西方美术史的一个重要视角。

客观地说,西方艺术世界较早表现出“人”的觉醒。在古希腊、古罗马,人的形象始终是艺术家所表现的重点。但是,在中世纪及至文艺复兴时期,“人民”总体上说是由一些特定的群体和阶层所构成的,意大利学者家欧金尼奥·加林在其著作《文艺复兴时期的人》中将其分为几种类型,他们包括君主、红衣主教、廷臣、哲学家、艺术家、巫师及其他具有特殊才能的人。尽管但丁、薄伽丘在他们的文学作品中特别关注到下层人民并予以热情的歌颂,但在绘画和雕塑作品中,普通人的形象始终是作为配角而出现的,他们是被遮蔽的群体。

老彼得·勃鲁盖尔 《农村婚礼》 113cm×164cm 木板油画 约1568年

在很长的历史时期,西方艺术的创作题材主要是围绕《圣经》及神话故事而展开。理想的人、优雅的人,以及人神合一的“人”的形象,是文艺复兴创作的核心形象(只有少数人享有被真实描绘的权利)。彼得·勃鲁盖尔或许是一个非常突出的例外,故而他享有欧洲艺术史上第一位“农民画家”之美誉。但请注意,勃鲁盖尔的绘画直到20世纪才受到重新的重视,此前他几乎被美术史所遗忘。相同的境遇也包括我们所熟知的卡拉瓦乔,他经常将酒馆中的下层民众、赌徒、妓女等直接入画,故而其作品的价值也长期被低估,乃至被遮蔽了数个世纪。显然,如此鲜明而强烈地将现实生活的下层民众作为艺术创作的主角,甚至将下等人作为神的化身,这在那个年代是无法被接受的。至于后来以反映民众日常生活为主要特点的荷兰小画派,它们的价值同样是后世再认识的结果。

卡拉瓦乔 《圣马太的召唤》 322cm×340cm 布面油画 1599—1600年

现实主义的出现使西方艺术史迎来了一个巨大的转向。库尔贝坚决反对那种围绕《圣经》陈陈相因的艺术创作,他说:“我不相信将艺术用于过去历史性题材创作的可能性,历史题材的艺术是属于当代的。”现实主义使人民真正从艺术史的幕后走向前台,它不仅影响了西方的历史画观念,甚至对我们今天的历史画创作仍有巨大影响。有关这一问题,请参见中国美术学院曹意强教授的《现实主义与历史画》一文。

英国新马克思主义学者T.J.克拉克于1973年出版其重要著作《人民的形象——库尔贝和法国1848年革命》。他试图从艺术社会史的角度,将艺术与意识形态、社会阶层以及更普遍的历史结构相结合。同时,克拉克也试图探讨一个颇显尖锐的问题——在库尔贝等艺术家的作品中,是利用大众形式和图像来重振统治阶级的文化,还是将两者进行某种具有挑衅性的融合?显然,克拉克所讨论的“人民”,与我们所关心的问题不尽相同。

T.J.克拉克 Image of the People- Gustave Courbet and the 1848 Revolution原版,中文版即将由商务印书馆出版,张茜译

人民进入艺术史,将首先涉及三个重要问题,即:何为人民?人民何在?人民何为?第一个问题已在上一节中予以梳理,接下来我们看看在中国艺术史语境中的人民境遇。

在漫长的古代中国,“人民”的形象也往往是被遮蔽甚至被掩埋的,他们是统治阶级所奴役的对象。无论是秦始皇兵马俑,还是马王堆汉墓及其他汉墓所出土的大量木俑,包括我们熟悉的画像砖、画像石等,大都属于这一类型。1957年,四川成都天回山汉墓出土了一件说唱俑,高度仅有56厘米,现藏中国国家博物馆。这件考古文物如今已进入中国美术史的教科书并成为汉代艺术的经典。然而,回到具体的历史情境,它所表现的是一个以取笑逗乐为生的侏儒俳优形象,其地位如同委拉斯贵支笔下的宫廷侏儒。换言之,这件说唱俑所反映的,并不是说唱者“人”的本身,而是墓主的权力与地位。

吹竽木俑分别高36cm和8cm,鼓瑟俑均高32.5cm,西汉,出土于马王堆一号汉墓,湖南博物院藏

东汉,击鼓说唱俑,高56cm,泥质灰陶,原有彩绘,国家一级文物

1933年,刘开渠学成归国后任教于国立艺专(现中国美术学院),他在蔡元培的引荐下第一次见到鲁迅先生。鲁迅对他说:“过去只做菩萨,现在该是轮到做人了。”鲁迅一句话概括和总结了中国传统的雕塑史,乃是一部以宗教造像为中心的雕塑史,同时,鲁迅也指明了刘开渠今后艺术创作的方向。这个方向,就是塑造现实中的真实人民形象。从这个角度看,中国艺术的现代性与人民的觉醒有着极为密切的关系。我们在今天讨论中国艺术的现代性问题,倘若离开人民性这一视角,是不可能得出科学结论的。

人民何为?在传统绘画中,人民更多作为一个群体背景和配角出现,现藏故宫博物院的《清明上河图》即是一例。宋代佚名《柳荫群盲图》和李嵩的《货郎图》等作品,我们今天对它们的重视,除了艺术本身的水准,更是马克思主义人民视野下对“人”价值的重新揭示。它们不仅是重要的古代绘画遗存,更是为数不多的以表现下层人民为题材的绘画经典。而一个众所周知的事实,无论是《柳荫群盲图》还是《货郎图》,它们在古代艺术史中从来没有占据过重要地位。即便是《清明上河图》,它被千家万户所认知的历史也不过短短数十年。因而,艺术史是一部不断被书写的历史,这是我们讨论现代性问题的前提。

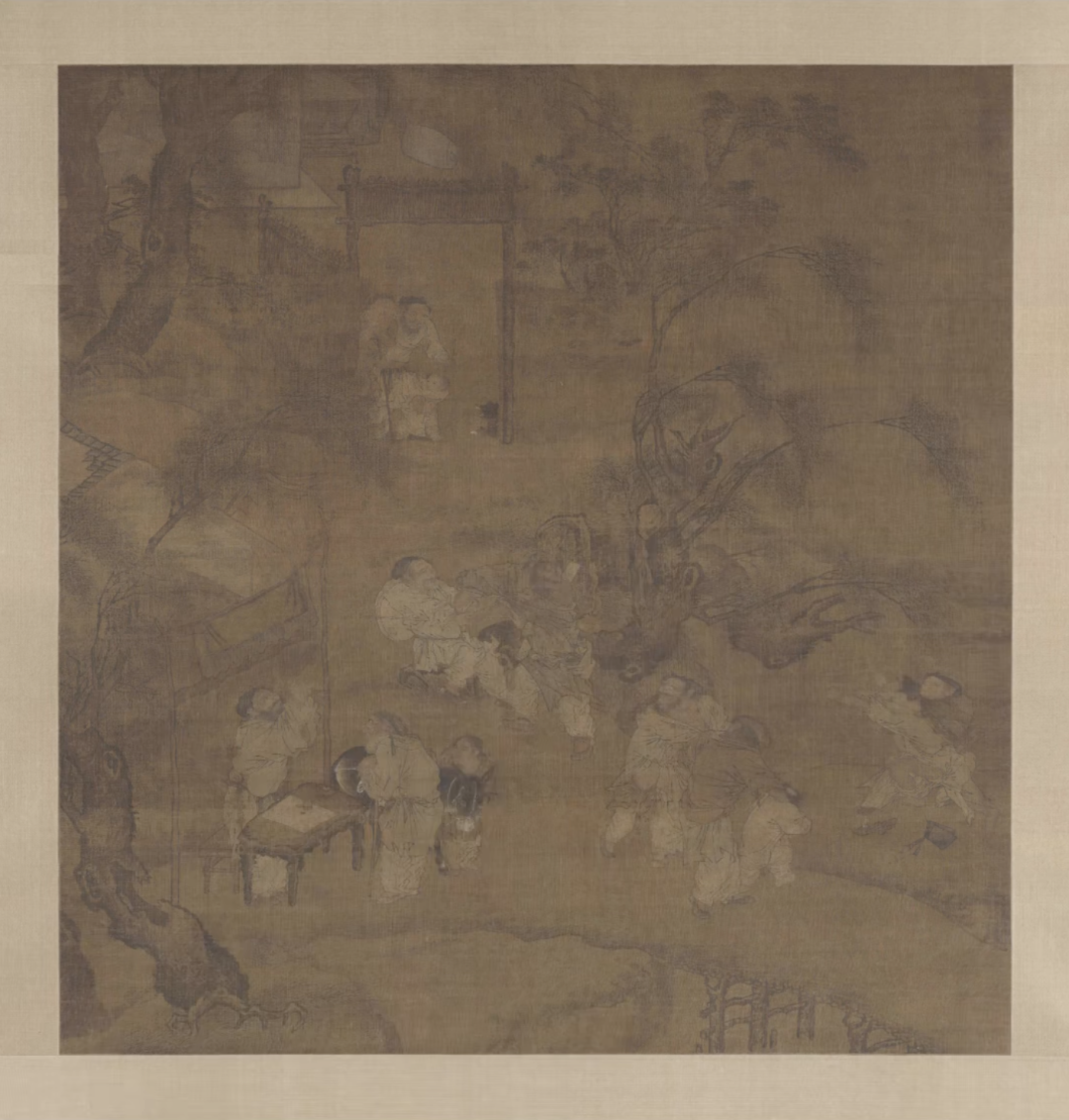

宋 佚名 《柳荫群盲图》82cm×78.6cm绢本设色

何为人民的命题实质上是涉及人民主体性的命题。从某种意义上说,马克思主义亦可概括为人的自我解放与发展学说。马克思、恩格斯最早在《德意志意识形态》中提出了“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人存在”。他们后来又通过《神圣家族》等一系列著作,坚决驳斥了那种所谓“宗教的人”“精神的无意识或有意识的承担者”的抽象概念。马克思以“现实的人”“有个性的个人”赋予了人民最真实的血肉情感和主体地位。在中国传统绘画中,“人民”往往被组织成一个抽象笼统的场景或背景,其作用是附庸的、从属的,这一点,我们通过上海博物馆藏《望贤迎驾图》等绘画可以有十分具体的感受。至于《纺车图》及明代《天工开物》的插图与历代《耕织图》等作品,虽然表现了劳动者的场景,其本质仍在于图解性、说明性和劝诫性,它们大多不是真正的艺术作品,遑论人民的艺术形象。

人民真正进入艺术史是在“五四”新文化运动前后,人民不再是抽象的配角和被遮蔽的群体,而是成为艺术创作的主体。王侯将相、才子佳人的故事虽然仍在演绎,但“现实的人”“有个性的个人”开始占据艺术创作的中心。无论是胡一川的《到前线去》、李桦的《怒吼吧,中国》,蒋兆和的《流民图》、还是 王悦之的《弃民图》,司徒乔的《放下你的鞭子》等经典杰作,中国艺术史上第一次出现了数量如此众多的以普通人民为主体的艺术作品,这一现象的出现,揭示了中国艺术现代性的重要特征——人民性。

胡一川 《到前线去》20.5cm×27cm 黑白木刻 1932年

李桦 怒吼吧,中国》 27.5cm×18.7cm 黑白木刻 1938年

“人民何为”在中国现代艺术史的语境中还体现出鲜明的革命性。尚辉先生在《人民的艺术——中国革命美术史》中对之有较为系统的梳理和阐发,他在总论中特别强调说:

“十月革命”的炮声给中国送来了马克思列宁主义,也给中国送来了革命美术……美术门类的引进、美术运动的兴起、美术创作的开展、美术流派的新生,都和现实社会构成了中国艺术史上从未有过的紧密联系,都努力站在人民大众的立场上,为这个社会最大多数人的利益而歌哭、为这个民族的振兴与崛起而奋争……艺术史上从来没有出现如此自觉地强调社会生活、现实生活、民众生活是艺术创作的源泉,把表现人性首先置于群体乃至民族的利益之中,把视觉审美的表现最终放到“真”与“善”的价值中去考量。

人民作为国家叙事的象征,首推人民英雄纪念碑。雕塑家滑田友先生最早向北平市(现北京市)建设局倡议,在天安门广场建立“一个雕塑建筑组合的纪念物”,后来演变成人民英雄纪念碑。在纪念碑的八组浮雕中,没有出现任何一位领袖或历史名人的形象,172 个浮雕人物全部由普通人民所组成。纪念碑从国家意识形态的高度,以艺术的方式赋予了“人民”全新的意义——“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。”这便是人民英雄纪念碑的灵魂所在。

滑田友主稿 冯法祀画稿设计 《人民英雄纪念碑浮雕·五四运动》 200cm×354cm 1956年

萧传玖主稿 王式廓画稿设计 《人民英雄纪念碑浮雕·南昌起义》 200cm×493cm 1958年

刘开渠主稿 彦涵画稿设计 《人民英雄纪念碑浮雕·胜利渡长江》 200cm×640cm 1949—1958年

人民性是中国美术现代性的核心内容。20世纪以来的中国艺术史,从某种程度上说亦是一部人民形象的演变史,如何去粗存精,把其中最有思想史和艺术史价值的部分连贯为一条线索,将形成一部以人民形象为中心的中国艺术史。故而,“人民纪神”,正是以中国油画30 年艺术创作为视角所进行的一次尝试。

人民的形象不仅是我国现实主义文学艺术创作的中心内容,它同样也是中国当代艺术创作的重要内容。研究中国艺术的现代性和人民性,应当将当代艺术纳入考察视野,它们同样表达出对永恒人性及“人”的问题的不断反思,艺术家在其中所创造的一些艺术形象,不仅丰富和拓展了传统现实主义的表现手法,更为我们今天中国美术的现代性讨论提供了一个极有价值的观察视角。人民性应当具有开放性,这是中国美术现代性的另一个重要特征。

毫无疑问,无论东西方,“人民”“人民艺术”都是由近代启蒙主义者所建构。“人民”“人民艺术”是与民主、自由、公平、正义、人权相并列的现代性概念。“人民”概念的确立,标志着人民取代臣民、民众进而成为享有社会权利的主权者,并由此开启人类通向现代社会的大门。“人民艺术”的概念则是“人民”这一现代社会主体的副产品,它意味着传统艺术朝向现代的体系性转型。

回顾东西方现代美术史,以“人民性”为特征的现代人成为艺术表现的主体。无论是现实主义,还是现代主义,都不约而同地指向了以人民大众为主体的现代人:石工、市民、流浪文人、波西米亚流浪者、以“拾垃圾者”为隐喻的诗人、流民、新兴的商贾等,他们合力将帝王将相挤出了艺术史。随着近代启蒙主义思想家对“人民”概念的推崇,中国的文学艺术历经“新民文艺”“平民文艺”“大众文艺”的历史性演变,并最终发展为今日“人民文艺”的建构与定型。一个值得注意的事实是,近年来,当我们对“人民”的概念已成为共识时,而一度在西方具有崇高地位的“人民”理论却日渐衰落。

黑格尔便曾彻底否定“人民”一词存在的可能性。在当下的西方哲学界和思想界,更是对“人民”概念持普遍质疑态度。意大利哲学家阿甘本便认为,“人民”不过是一种统治者为获得权力的合法性而设计出来的意识形态范畴。其中的理论纠结,并不是我们所要讨论的重点。具体落实到中国的语境中,我们真正需要警惕的,是将“人民”的形而上化和意识形态化,唯有把“人民”视作完整的、具体的、现实的、有血有肉的、有七情六欲的“人”的集合,才能真正把握人民性的科学内涵,才能真正在艺术创作中塑造真实的“人”的形象。

1985年,中国美协油画艺委会提出“创建具有中国特色、时代精神、个性特征”的学术主张。十年后的1995年,中国油画学会在筹建之初即明确了“真诚心态、关注现实、民族精神、多样探索”的十六字方针,二者的指导思想总体上是极为契合的,无论是关注时代精神,还是关注现实生活,都体现出对人民、对现实的、具体的人的深切关怀。透过中国油画学会的三十年不平凡历程,我们可以真切地感受到“人民”在具体历史与现实语境中的变迁和发展。无论是作为现实中的真实人物,还是作为艺术表现的人的形象,“纪神”再好不过地提炼和概括出中国油画学会的十六字方针是如何真切地体现在艺术家笔下的。油画作为一个全球性的画种,它完全可以通过丰富的表现力,去诠释作为历史创造者的人民,去表现作为历史见证者的人民。

那么,既然称“人民纪神”,“神”又居何所呢?“神”在中国文化语境中亦有着极其丰富的内涵。风神、神采、神韵、神气,这些我们习见的词,大多用于形容人的内在精神气质。“神”,作为一个概念,它不仅是一个哲学范畴,也是一个美学范畴。在中国哲学史和艺术史中,它有着一条长长的思想线索,譬如:

道之为物,惟恍惟惚。神居何所,神有所居;

阴阳不测之谓神;

圣而不可知之谓神;

形具而神生;

神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也;

故思理为妙,神与物游;

神居胸臆,而志气统其关键;

写形不难,写神唯难。写其形,必传其神,必写其心;

……

自然,我们无须对“神”进行烦琐的文献考据,那并非本书的任务。但是,中国油画对人民形象的塑造,其根本目的便是为时代写照,为人民传神。写人民之风神,树人民之精神,传人民之神韵,通人民之神思。作为人民的组成部分,艺术家何尝不是历史的“剧中人”,又何尝不是历史的“剧作者”?文之思也,其神远矣。三十年过去,“剧中人”和“剧作者”创造了哪些富有时代特征、又充满艺术个性的人民精神呢?——我们还是回到作品中进行讨论。

来源:中国美术学院出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订