|

2016年4月23-24日由北京大学外国语学院、《国外文学》杂志、北京大学出版社主办的“2016全国高校英国文学研究方法与课程教学高端论坛”在北京成功举办。来自全国高校150余位教师学者参加了此次论坛。论坛采取专家讲座与互动交流的形式,邀请了6位国内著名英国文学领域的专家学者担任讲座嘉宾。专家学者理论视野开阔、研究功底深厚,不仅为英国文学研究领域提供了许多新的视点,更与参会老师们交流分享了诸多先进的学科理念及研究方法。

北京大学出版社副总编辑杨立范介绍与会专家

北京大学出版社外语编辑部主任张冰致闭幕词

此次高端论坛吸引了来自全国高校的150余名教师参会

参会老师听取了专家的报告,并同专家一起探讨英国文学的教学与研究方法

北京大学刘意青教授对目前国内外国文学研究和批评现状和存在的问题进行了审视。她指出文学的重要性体现在伦理人文和理性思考上,要正确认识并利用好文学批判,使文学对社会有正确的引导作用。在互动交流中,她还对青年教师如何做好科研以及指导学生提出了许多中肯的建议。

北京大学周小仪教授对中产阶级的定义及中产阶级的审美幻象与全球化的阶级冲突之间的关系做了别开生面且富有洞见的阐释,他认为现今流行的中产阶级的生活方式和审美品位在本质上是一种拉康式的审美幻象,中产阶级观念更是一种幻象化的精神屏障。为此,他总结道:“中产阶级理想生活只是全球化阶级冲突的幻象解答。”

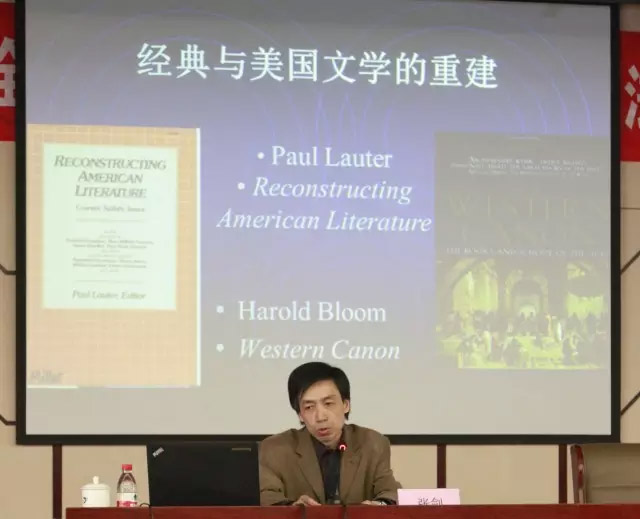

对于文学作品的阐释需要具备文本细读的功力。北京外国语大学张剑教授以“英美诗歌课的教与学:五大关联”为题,旁征博引,史论结合地讲解了他对英美诗歌研究和教学的洞见,为与会的青年教师如何讲授英国诗歌课程提供了富有启发性的指导。

深圳大学阮炜教授的讲座结合《新编英国文学选读》(北京大学出版社1996年第1版,2016年第4版)的修订,紧紧围绕文学语言及课程教学展开。他从英语语言、英语文学的发展演变讲起,分享了他对于国内英国文学学科定义、院系设置等方面的深入思考,从宏观的角度提出了许多有关英语学科的真知灼见,极大地拓宽了参会代表对于自身学科的认知思路和认识水平。

文学阐释离不开文学批评理论的运用,其中文学研究方法至关重要。北京大学程朝翔教授主要就21世纪文学世界中意义和方法的重构进行了深刻的阐析,启发英美文学界对文学研究方法论的反思。他认为,21世纪文学世界的意义和方法发生了很大变化,虽然文学作品不会过时,文学阐释(包括文学理论、文学批评、课堂讲解、注释版本等)却会时过境迁。21世纪某些价值和意义也受到挑战,价值背后的方法论也被质疑。在理论时代,不仅文学研究变成了文化研究,某些纯形式主义的方法也颠覆着价值和尝试,但是在我们这个繁杂的社会,意义和价值并不是空洞的说教,必须通过复杂的形式和严谨的方法表达出来。

《国外文学》主编、北京大学刘锋教授从神学语言入手,对于西方神学和哲学史上的传统问题——作为修辞和运思的隐喻做了全面的阐发。他回顾了古希腊哲人对隐喻的认识,总结了历代哲学智者对语言与神话、符号关系的论述,指出隐喻是神话与语言的共同基础。同时,他还梳理了“类比”与“隐喻”两个概念,指出类比具有示意性,而隐喻是事物间部分的相似性,且不适合描述高级的知识。

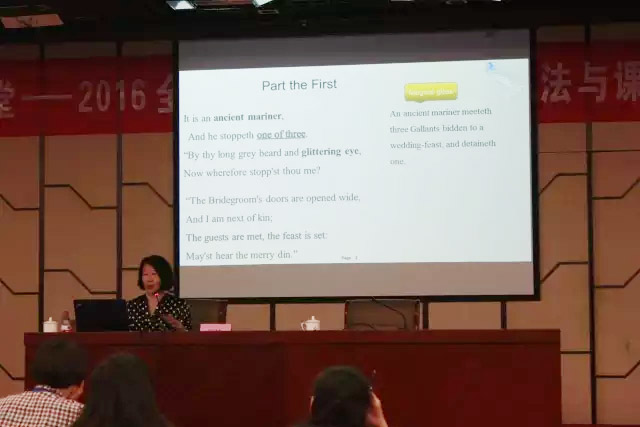

论坛还安排了课程演示环节。四川师范大学的刘进老师以英国浪漫派诗人柯尔律治的《古舟子咏》为例,与参会老师一起探讨了如何更加有效地组织英国文学课堂的教学。

此次高端论坛气氛热烈、讨论充分。专家讲座既有宏观的文学学科设置的讨论,又有文学作品的文本细读,既涉及文学研究的方法论,又包含文学概念以及文学与其他学科的交叉关系的解读。专家学者就英国文学研究和教育的最前沿学术动态及科研方法为参会教师带来了全方位、多角度和富有新意的交流和探讨。会议不仅为英国文学研究开辟了新的生长点,也为中西文学甚至文化交流与汇通搭建了一个良好的平台。

来源:北京大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订