|

出版业是新时代建设文化强国和建立文化自信的重要支撑。出版社是文化企业,一头连着作者,另一头连着读者。出版人每天都在做选择题:一部书稿该出还是不该出?一个选题该找哪位作者?书稿中的某些内容该取还是该舍?选择的是与否之间,出版企业和出版人应当秉持科学的出版理念、创新精神、服务意识,以推出更多人民群众喜闻乐见的图书产品,为读者创造丰富的文化价值,更好地满足读者的精神文化需求为出版的工作目标。

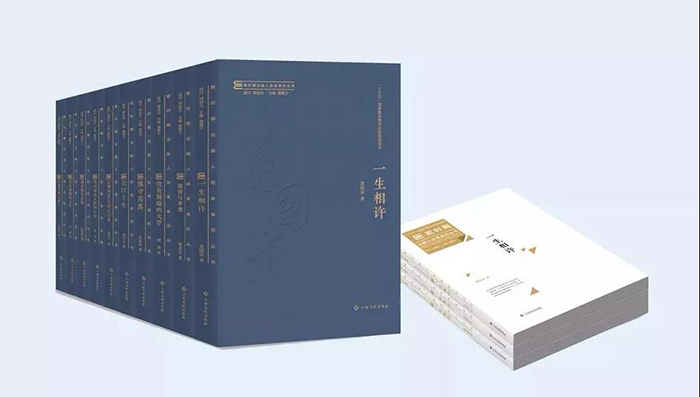

在策划、出版“新时期出版人改革亲历丛书”(以下简称“丛书”)的过程中,江西高校出版社(以下简称“出版社”)把服务意识放在首位,把服务社会、服务作者与服务读者结合起来,端正服务态度,创新服务思路,丰富服务内涵,拓展服务空间,努力打造精品,创建品牌。

“丛书”被列入国家“十三五”重点图书出版规划增补项目,入选2019年度国家出版基金资助项目,得到了市场和读者认可,产生了广泛的影响。

本文就以“丛书”的出版为例,谈谈出版工作中的服务意识。

1

服务社会:出版应贴近时代,反映时代主旋律

服务社会,反映时代主旋律,是出版工作义不容辞的职责,也是出版社在生存、发展中做大做强做优的内在需要。习近平总书记在看望参加全国政协十三届二次会议的文化艺术界、社会科学界委员并参加联组会议时,提出文艺工作“要坚定文化自信、把握时代脉搏、聆听时代声音,坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚”。习近平总书记的讲话为新时代出版工作如何服务社会提供了标准,指明了方向。“丛书”聚焦出版人这一特定群体,记录和书写出版改革开放参与者的实践、开拓与奋斗,力求做到记录时代、书写时代、讴歌时代,弘扬时代。

“丛书”原拟定书名为“出版人自述丛书”,拟约请出版领军人物写自己的从业经历,这样的定位,不免囿于个人的视角,容易陷入“小我”的叙述。而改革开放给中国带来翻天覆地的变化,中国出版业与其他行业一样,在改革开放进程中创新体制,焕发生机,如凤凰涅槃一般,呈现出蓬勃的生命力。其中的艰难困顿、百折不挠、砥砺奋进、悲喜交集、可歌可泣,若能生动呈现,必然是贴近时代反映时代的好作品。

同时,编创团队还注意到:出版人在为各行各业提供的专业服务中出版了一大批经典好书,并在出版图书的过程中,培养、造就了一大批优秀人才。其中很多人成为行业精英,并在编辑的引导下,迸发出写作热情,对自己的创造潜能也有了新的认识,并在图书传播中扩大了社会影响、提高了知名度。与之相比,出版人在自我宣传方面,则显得“惜墨如金”,有些“苛待”了自己。给甘于“为他人作嫁衣裳”的出版人做好宣传,为以做好文化事业为己任的出版行业做好宣传,应是本选题的策划初衷。

为此,“丛书”策划编辑提出,对原选题进行“升级”,请拟定的作者将个人的出版从业经历与出版改革结合起来写,即组织亲历、见证出版改革的出版行业领军人物,细述投身出版改革的心路历程,总结出版改革的经验,讴歌出版改革的成果,通过反映出版改革40 年的经验和成就,推动出版改革的进一步深化。

升级后的“丛书”,主题更加明确,定位更加清晰,写作内容从个人层面提升至行业层面、国家层面。由于贴近时代、书写时代、反映时代,“丛书”被列入国家“十三五”重点图书出版规划增补项目,并入选2019 年度国家出版基金资助项目。

“丛书”主编聂震宁对“丛书”的出版价值如此评价:“该‘丛书’通过真实记载改革历史,聚焦改革开放40年来出版业的风云变幻,展现了出版人的社会责任、使命担当、文化情怀、创新变革的精神风貌。”在“丛书”的成功策划出版中,我们得到启示:出版人要始终把握时代发展主流,把聚焦时代、观照时代、反映时代作为应尽职责,描绘社会发展生动实践,弘扬民族精神和时代精神,多出无愧于时代、立得住、传得远的精品力作。

2

服务作者:出版要尊重作者,也要引导作者

图书是有商品属性的,在出版实践中,出版人对社会效益和经济效益两个效益的兼顾,具体体现在:一方面,出版人要为图书的政治责任、质量责任和法律责任负责;另一方面,出版人要为出版企业承担经济责任,要为出版社的盈亏负责。

服务作者,要注意平衡好两个效益,既要尊重作者,也要引导作者。

一流的作者是出版社的衣食父母。离开了作者提供的作品,出版社就成了无源之水和无本之木。出版社的专业职责和运作模式,就是通过策划、组稿,努力发现作品、挖掘作者潜能,把作者潜藏的创造潜能转化为精神产品,转化为具有阅读价值、产生社会影响力并传之久远的精神产品,并在图书的传播中产生影响和效益。一个出版单位,要想留住一流的作者,一定要怀着感恩之心,全方位地服务作者。

“丛书”出版能否成功,关键在于作者。如何遴选作者,如何在编创互动中,最大限度地发挥作者的潜能,如何把作者的经历、感悟、经验等,转化为有阅读价值、资政育人的书稿,是出版社服务作者意识和能力的集中体现。

为使遴选出的“丛书”能体现新时期出版人的职业追求、精神风貌和文化情怀,出版社约请著名出版家聂震宁担任“丛书”主编。在聂震宁的亲力亲为下,组成了阵容强大的编委会,编委会对入选作者的条件及书稿内容特色等,制定了明确的要求。遴选出第一批作者,都是有丰富实践经验的出版和发行业领军人物,都有深厚的专业积淀和学养,在行业内举足轻重,是中国出版改革开放的亲历者、见证者和记录者。

“丛书”第一辑共10册,有10 位作者,他们各自性格迥异,写作手法和风格也不尽相同:有的笔下文学性较强,有的史料性较强;有的书写以时间为主线,有的以重大事件为主线;有的行文严谨,有的文风生动;有的为了核实文中人物和时间,反复修改;有的为了一个贴切的书名,反复和编辑商量;有的引文绪论交代得太多,资料性的附录部分太多以至总字数远远超过规定字数……

为保证“丛书”出版质量,出版社抽调精干力量组成了编辑团队,要求责任编辑把服务放在首位,并把服务工作体现在编辑加工的全过程,认真履行职责,尊重作者,加强沟通,及时通报情况,虚心听取作者意见,在编创互动中,努力提高质量,打造精品,创建品牌,以到位的服务和顺畅的沟通,赢得作者的配合和支持。对于实际工作中遇到的各种问题,编辑团队体现出高效、专业的水准,既尊重作者,又从专业角度有效启发、引导作者,积极通过电话、邮件等,或耐心细致地提出自己的意见,或即时处理作者反馈的意见……编辑良好的沟通和服务,给作者们留下了良好的印象,也为“丛书”的顺利出版打下了基础。

而“丛书”的出版,于参与其中的编辑而言,是工作的过程,更是向出版大家学习的过程。“丛书”作者都是业界“大咖”,他们了解出版规律,熟悉出版流程,深谙出版之道,在“丛书”写作与出版过程中,他们对“丛书”的体例编排、装帧设计、细节修改乃至推广方案等,提出了很多精彩的意见和建议。书稿中一个个鲜活生动的出版案例,一个个好书背后的故事,无不给予编辑以丰富的营养;“丛书”作者对作品精益求精,对编辑尊重理解,甘愿付出、不计报酬的精神,更给编辑团队以深刻印象与人生启迪。

3

服务读者:真正做到为读者服务是出版社的长久发展之计

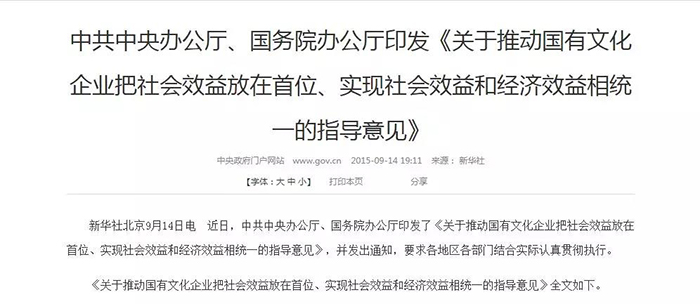

2015年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》,明确国有文化企业社会效益指标考核权重应占50%以上。

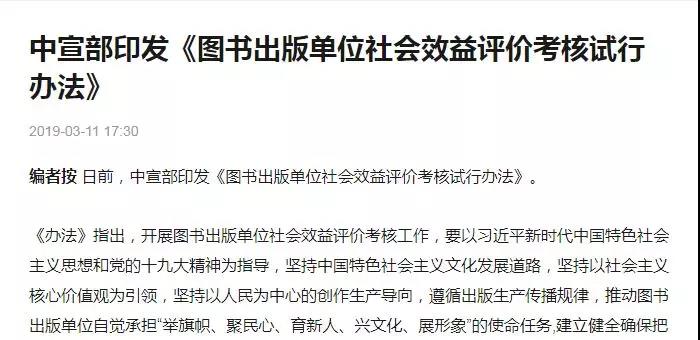

2018年12月底,中宣部印发《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》,该办法将全国图书出版单位社会效益评价考核纳入顶层设计,是中央出台的第一个图书出版单位社会效益量化考核文件,为今后很长一段时间出版产业升级、结构调整提供了坐标与指针,释放了新一轮出版高质量发展方向的信号。

在这个大背景下,出版社如何做到真正为读者服务?笔者认为,从长远角度看,出版社要在新的社会效益评价考核办法的指导下,变短期获利行为为打造品牌、多出精品力作的长期行为,从以好书取胜,挖掘自己的出版优势,着眼于长线产品、长短结合,功夫在“书外”等四个方面努力。回头看“丛书”的出版过程,出版社为了服务好读者,重点做的以下三件事,正与以上四个方面契合。

第一件事,集中讨论,结合多方面意见,确定“丛书”的框架和体例,即通过新时期出版人形象生动的现身说法,讲述他们在改革中经风雨、受磨炼,在市场竞争中胜出的实战案例和感人故事,体现新时期出版人的职业追求、责任担当、文化情怀和创新精神,使“丛书”内容可读、耐读,读而受益,读有所思。框架和体例的确定明确了“丛书”的“纲”,使写作的导向性更为明确。

第二件事,加强编辑意识,确保书稿质量。在坚持书稿三审三校制度的基础上,把编辑工作前移,增加了样章和书稿提纲审读的环节,抽调力量组建了精干的编辑队伍,并制定了“丛书”的编辑工作流程,使编辑明确职责,强化了质量意识,确保“丛书”的编校质量和印制质量。

第三件事,创新图书宣传思路,加大宣传力度。“丛书”的宣传上,注重拓宽宣传界面,掌握宣传的时间节点,把握宣传的节奏,把介绍性宣传与欣赏性宣传结合起来,把传统媒体宣传与新媒体宣传结合起来,打宣传“组合拳”,取得了较好的宣传效果。这可以说是“功夫下在书外”。出版人亲历记述出版改革的全过程是“丛书”的重要特色。书中所记录的故事不但内容真实,而且形象生动,原汁原味地再现了风雨兼程的改革岁月中,出版人的追梦历程。为此,编辑挖掘、提炼“丛书”主题,有针对性地向媒体提供新闻宣传稿的同时,还选摘“丛书”中的精彩章节,在报刊上选登,选登内容先后被人民网、新华网、光明网等主流媒体转载。不少读者阅读了媒体选载的章节后,产生了购买欲望,为“丛书”的销售做了良好的铺垫。

结语

出版业作为文化领域的重要组成部分,肩负着做强文化软实力、实现民族文化大繁荣、建设社会主义文化强国的重任。做强做大出版业是出版人的责任。唯有贴近时代始终为时代鼓与呼,尊重作者又引导作者,真正做到为读者服务为读者创造价值,才能变出版人的决心为实际行动,更新出版观念,创新出版方式,促进出版业繁荣发展。

“丛书”踩着时代的鼓点,应运而生。“丛书”的字里行间,情感充沛,溢于言表,体现了一代出版人对中国出版的深厚感情。“愿为华夏出版尽心尽力”,这是作者的心声,也是“丛书”策划编辑团队的心声。

“新时期出版人改革亲历丛书”是由江西高校出版社策划出版的国内首套以出版人亲历的视角反映40年出版改革成果的大型自述体丛书,已入选“十三五”国家重点图书出版规划项目。丛书站在深化出版改革的历史新起点和时代新高度,以出版改革亲历者的视角,回顾出版改革和发展的难忘岁月,讲述出版改革的成功案例和故事,在总结、梳理中把握时代脉络,剖析、探索新时期出版改革的重点和难点,留住出版人的记忆,为纪念改革开放40周年献上一份厚礼。

该丛书第一辑共10册,分别为《在朝内166号的日子里》(聂震宁)、《激情与梦想》(樊希安)、《没有围墙的大学》(龚莉)、《慎守其真》(常振国)、《军旗下的出版人》(齐学进)、《长江十年》(周百义)、《追梦 我的出版问道历程》(吴培华)、《情系教育出版》(张增顺)、《一生相许》(黄国荣)、《我的书业生涯四十年》(涂华)。

来源:江西高校出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订