|

【摘要】科普图书作为科学普及的重要载体和形式,对于开启民智、科技兴国发挥了重要的传播作用。为了在新时代的全媒体科普语境中拥有更优质的作者团队,传播更精良的科普内容,营造更良好的科普氛围,科普图书在采取技术支撑、政策支持的同时,重在培养科学传播的责任感、决定、行为和举动,应从选题、作者和内容质量三个方面强化拒绝虚假信息,捍卫科学真相的把关意识,以期为我国全媒体科普的发展提供借鉴。

【关键词】科普图书 把关意识 培养策略

《面向建设世界科技强国的中国科协规划纲要》提出,到2020年我国公民具备科学素质的比例超过10%,到2035年这一指标超过20%,达到发达国家先进水平。新时代,科技创新和科学普及被提到前所未有的高度,科学普及成为提高国民科学素质的重要方式之一。例如,袁隆平杂交水稻科普图书、新冠疫情科普图书等,便于读者迅速学习科学常识的性质和特征,辨别真假信息,避免谣言惑众。但也有个别科普图书,一些具体观点有图文不符的知识性错误,甚至在国家和地区有关数据引用、科学常识发现历史、地图边界等方面还有政治类知识性错误,造成被误读、被利用。因此,理顺科普图书与其他科普形式的逻辑关联,梳理国内科普图书把关意识的现实表征并分析其内在动因,探索中国科普图书把关意识的培养思路与对策,从而指导当前科普实践有着重要的现实意义。

一、培养科普图书把关意识的必然选择

科普图书的把关意识是对科普图书的政治倾向、科学性、知识性等进行把关,对其质量进行评价,是否予以出版做出判断。科普图书与其他形式的科普传播产品相比,因为其树立并强化把关意识而更具权威性和科学性,能满足大众对真实、权威的科学信息的迫切需求。鉴于科普图书专业性强,问题隐蔽性大,一旦出现差错和疏忽,影响面和负面效果较大。如何从认知和心理上对科普图书的出版导向进行正确和科学的引导,体现的就是出版人的把关意识和社会责任感水平。新时代的出版人有责任带给读者内容导向正确、制作精良而且格调健康向上的图书,尤其是在少儿科普这个涉及培养合格的社会主义建设者和接班人的领域,更应培养把关意识。

(一)维护意识形态安全,提供隐性价值输出

一方面,科普工作者及相关编辑应持之以恒加强理论武装工作,将科普图书作为意识形态的主阵地、隐性价值的输出途径。在科普图书的写作、编辑出版过程中,要心存敬畏,时刻保持高度的政治敏感性,严把内容质量关,由表及里、由浅入深、全面反复地认真撰写、审核书稿内容,注意防范政治立场、政治倾向和政治观点错误及导向性和政策性错误,避免有意无意间为违禁有害内容开绿灯,避免科普成为西方意识形态隐性价值输出窗口。尤其是涉及国界、军事、外交、保密等重大问题时,要慎重对待和识别明显的或隐性的错误。另一方面,作者和编辑应秉持国家利益和人民利益至上,利用科普图书展现我国科技实力、弘扬科学家精神,推动读者科学素质提升。可根据专业特色和优势,结合国家科技热点、难点,策划科技方面能反映党和国家成就的科普选题,借助主题出版东风,积极申报“主题出版重点出版物选题”,宣传当代中国的重大科技成果,记录国家的发展和进步。例如,2018年入选的、江苏美术出版社《大国重器:图说当代中国重大科技成果》,2018年龙门书局《极地征途:中国南极科考日记档案》等。

(二)促进科学进步,提升全民科学素质

习近平总书记强调:“没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏达的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。”[1]科普作为实现创新发展的重要一翼,其目的正是从高新技术、科学人文精神传播的角度,利用各种媒介以浅显、易懂的方式,让大众接受反映自然、社会、思维等客观规律的学科的知识体系。在鱼龙混杂、泥沙俱下的信息流中,只有大众获得权威、真实的自然科学和社会科学知识、科学技术应用和科学方法,科学思想和科学精神才能得以继承和弘扬,并有可能转化为强大的创新力。一本经过层层把关的好的科普图书不仅有助于科技工作者审视、总结科学发展经验,而且能让公众通过阅读,接受最新科技成果,厚植科学精神,提高科学素养。例如,《十万个为什么》丛书是新中国几代人的知识启蒙读物。

(三)扩大出版领域,建立科普传播渠道

科普内容始终是整个科普工作的灵魂,如果不注重内容,形式和技术再好,效果也会大打折扣,有时甚至会浪费大量的科普资金。近年,我国科普图书呈现生活知识类、科技类、养生类、农业科技类、工业科技类等细分领域齐头并进的发展态势。科普图书创作和出版需要确定新目标,融合化学、地理学、物理学、管理学、心理学等多学科知识,做大做强科普图书的创作和出版质量。为了更有效地实现科普传播,可以将科普纸质内容通过综合运用声像、动画、二维码等多媒体技术,提供多维度阅读体验,实现多媒体编发、多介质推送,为数字化科普出版物的推广奠定基础,从而为纸质科普出版物提供增值服务。媒体融合的方式能建立更畅通的科普传播渠道,改变纸质出版物传统意义上的载体地位,更丰富、多元地传播科普思想和知识。

二、当前科普图书的把关问题与原因分析

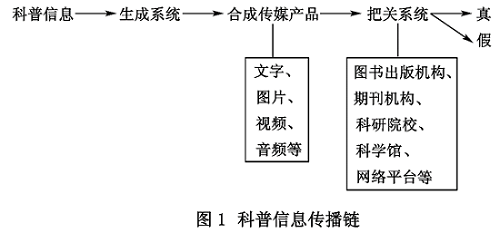

科普信息传播链如图1所示。对于科普信息,科普图书要分辨其作者来源、信息来源的不确定性,思考诸如如何定义真实与虚伪,向谁寻求定义真伪的援助,哪些言论是合法的、被允许的等问题。尤其要洞悉虚假科普信息的传播技巧,识别具有高度可分享性的、令人信服的、引人入胜的内容,避免科普争议引起民众间的对立情绪,挑战价值观。科普图书作为图书出版机构的把关产品,主要从四个方面对科普信息进行把关。

(一)科普图书要把好真伪关

科普有真假之分。一种是真科普。鉴于现代科学技术是一个极其庞大复杂、具有行业壁垒的立体结构体系,科普工作者在各自擅长领域传播科学,破除谣言和伪科学,旨在让大众了解科学、热爱科学,培养大众科学精神,激发大众探索热情。其科普态度是面对科学知识永葆谦卑之心,涉及国家立场时坚守原则。另一种是假科普,或是把科普当作赢得名气和流量的一个手段,假借科普之名行篡改历史、抹黑中国、网络暴力等不义之事;或是传播错误的科学知识,出现误导大众、贻笑大方的不良后果。例如,某社《动物小百科》中存在关于果子狸的不当表述,引发知识普及和文明理念的争议。这类科普图书的出现,不单纯是写作、编辑或编校未到位的问题,而重要的是观念问题,即是否真正尊重科学,是否与时俱进,是否牢记科普的教育意义和社会功能。

(二)科普图书要把好政治关

政治关是科普传播能否顺利进行的第一关。虽然科学理论没有国界,但科学家是有国界的。政治立场和信仰的问题是原则性问题。科普图书作者需在非主流思想的众声喧哗中自律自省,在国家性质、国家信念价值观、与中央保持一致等方面不能立足于有违主流意识形态的个人立场尤其是政治立场,借科普名义传播带有特定政治倾向性的错误观点,如“普世价值”论、“宪政民主”论、历史虚无主义和新自由主义等。“内容质量方面的问题,很可能成为别有用心者借以滋事、挑起事端的由头。”[2]一旦夹带这些错误观点的科普图书进入公众视线,会造成恶劣影响和灾难性后果,由图书质量问题演变为危及我国社会安全的政治问题。把好科普图书的政治关,主要是揭露和批判这些错误观点的真实意图,营造风朗气清的科普空间,明确科普目的是启发民智,科技兴国。

(三)科普图书要把好知识关

专注科普本身,保证科学严谨。第一,要规避知识性错误。例如,某社《常见动物识别图鉴》中存在多处配图错误,如金丝猴配图中出现松鼠猴图片等。再如,个别书稿中存在信息未核实现象。例如,某书稿中关于猛犸象的出现年代表述,原文为that lived thousands of years ago(生活于数千年前)。猛犸生存于更新世晚期,而更新世距今年龄为0.01百万年,因此可模糊化处理为 which lived on earth during the early stages of human development(在人类发展早期阶段生活在地球上)。第二,要避免太多主观意识。科学是求证,不是推理,逻辑要自洽。对于科学现象的表述,建议客观表述,用正确的科学理论,去进行科学的解释,便于读者了解万物变化和运动规律。不要结论先行,再查找论据、自编逻辑。例如,在科普健康饮食的图书中,对于素食带给人体的变化时,应阐明短期和长期的变化原理,而不能仅以个别网络数据或特例轻易得出素食比肉食健康的结论。

(四)科普图书要把好普及关

人对于故事的欲望可用以解释 “人类对捕捉生活模式的深层需求”,在故事中既包含 “一种纯粹的知识实践”,同样也是“一种非常个人化和情感化的体验”。[3]科学普及只有影响人、打动人,才能说服人、感染人。如何讲出浅显易懂、饶有趣味的故事是科普图书作者需要解决的首要问题。事实上,很多科普图书 “科而不普”,对于缺乏专业训练、对科研动态涉猎较少的普通读者而言,难度系数较大,这类科普图书实际上成为极客和科学爱好者的小众读物。科普工作者应善于变换话语体系,将科学知识语言转化为贴近生活的普及语言,运用比喻、拟人等修辞手法和故事、小说、对话、散文等形式,以及风趣、幽默、形象的语言,以情趣盎然、活泼生动的微观叙述和个性化表达为大众带来一种审美的愉悦和放松。为吸引读者注意,也可以搭配科普音频、视频等多媒体产品。

三、科普图书把关意识的培养策略

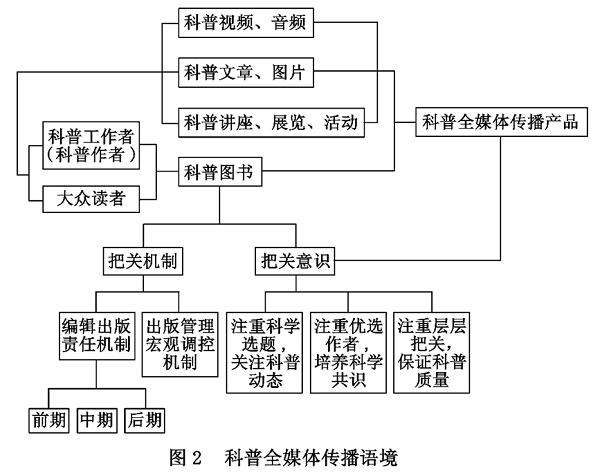

在实践中,科普图书的把关更多从机制角度进行讨论,包括编辑出版责任机制和出版管理宏观调控机制:前者涵盖出版前期的选题策划、选题论证制度,中期的三审三校制,后期的样书检查制等;后者有重大选题备案制度、舆论引导制度等。除了把关机制之外,培养把关意识也是提高科学普及有效性的重要举措。科普图书的把关实践虽然成熟稳定,但相对于其他媒体传播效能弱,受众也有限。如果将其把关意识培养立足于科普全媒体传播语境(见图2),探讨科普图书把关意识的培养,可以为科普事业提供获得有效传播的必要模板和质量把关经验。

(一)注重科学选题,关注科普动态

图书选题的报送审批是一本书稿进入出版流程的第一步。结合大环境和发展动态,出版社对于科普选题从内容、出版价值、双效预估等方面进行全方位的论证和评估,做出能否报送的判断,并将经过单位选题论证会同意的选题向上级管理部门申报审批。这是科普图书把关意识的第一个落实点。同时出版社也要积极关注科普动态,及时跟进各学科、各内容领域里的科普权威学者和领军人物的写作近况,清醒认知科普争议、热点、前沿等问题。科学普及也应在政策上,明确科普管理机构,建设各级权威平台,完善科普工作流程,明确科普责任主体,规范科普工作制度,并建立激励约束机制。政府部门要利用官方主页、微博、微信、新闻客户端、各类社交媒介等多类媒介,构建科普全媒体传播机制。借鉴图书质量引发争议的处理经验,积极应对科普失范、负面现象和紧急突发科普社会舆情,充分认识舆情背后的深层次问题,及时用铁的事实揭穿各种科普谎言,第一时间迅速启动常识宣传、信息公开、舆情引领等应对机制,在舆情的“萌芽期、发酵期、高峰期、消退期等阶段”[4],做到在关键时刻和政治原则问题上不失语和不缺位。例如,中国科学院、人民网科普中国频道、中国科学技术出版社等单位在bilibili平台(B站)都有官方账号,并收获几十万粉丝。某被取缔的所谓科普大V认为“人体中水分占比78%,是日本臭名昭著的731部队通过人体实验测算出来的”是谣言,强行“科普”。官方直接发布俄罗斯拍摄的日军731部队暴行纪录片作为证据,对其“辟谣”进行辟谣,以正视听。

(二)注重优选作者,培养科普共识

作者团队是科普图书的主力军。在认识上,科技作者要端正科普态度,尊重事实,在论据充分的前提下客观地陈述内容,切忌带有主观想象及主观臆断。首先,科普作者应求真,坚持事实依据和严密逻辑,抛开否认求真的工具主义科学观,采用科学实在论,专心致力于实践上的效用,最终达到对实在的重新描述。其次,科普作者要求善,由“知识传播”的权威立场,逐渐倾斜于“探究式过程”的亲民态度,推行科普生活化。不能利用信息不对等地位及大众普遍科学素养不高的现状,因为占有知识和思想的先机,采用蛮横、傲慢的科普态度,而应保持平和、平等的传播态度。再次,科普作者要求美,在保证内容质量的前提下,在图书载体形式之外,配备全媒体科普资源,让年轻人觉得“好玩儿”。为了达到真善美的境界,科学家“破圈”科普,蔚然成风。他们用越来越丰富的新方式普及“硬核”的科学知识,传播科学内容,例如拍电影、拍抖音、做直播、入驻B站等。例如,著名海洋地质学家汪品先院士已经在抖音收获40多万粉丝,2021年6月还把课堂搬到B站。中国科学院物理研究所在B站开设官方账号“二次元的中科院物理所”。这些大科学家、大院士勇于拥抱新事物、乐于尊重“小朋友”,而广大年轻人也报以欢迎和敬意,例如,汪品先院士的科普视频里 ,“爷爷好” “老师好!”的弹幕刷屏。

(三)注重层层把关,保证科普质量

闻道有先后,术业有专攻,专业的人做专业的事。我国一大批科普工作者,或来源于科研院校,或来源于科普团队,以科普图书、科普文章、科普讲座、科普视频、科普活动、科普展览等形式开展活动。科普可以采用新形式,但内容才是王道。在质量上,科普图书的高品质与其他科普产品的良莠不齐形成鲜明对比。科普可借鉴参考采用图书的选题论证制度、三审三校制度等层层把关,审核内容是否严谨正确、是否涉及重大政治问题,避免知识性错误、政治性错误;提高区分学术观点问题和政治原则问题的能力。尤其是在跨界科普时,更要考虑国内实际情况,注意文献出处是否权威公正。如果内容有问题的话,形式即便做得再夺人眼球,收获再多流量和关注,也掩盖不了内容传播的无效甚至有害。科普可以用质量的提高去粗取精、去伪存真,使科普团队大浪淘沙、优胜劣汰。遇到知识盲点要及时向业内专家求证,而不能试图用视频剪辑等外在形式掩饰或忽略。例如,某被取缔的泛科普类自媒体的《如何快速消灭全世界的森林》中得出所谓“巴西大火是中国人吃肉多”的错误结论,《自来水从哪里来》将台湾宝岛从我国地图上去掉,发布海内外两个版本。这类视频虽然制作精美、令人赏心悦目,但也掩饰不了其内容苍白、夹带私货的真实想法。 因此,权威、高质量的内容和新鲜的表达手段,二者缺一不可,才是科普“出圈”“刷屏”的致胜法宝。

参考文献:

[1] 习近平.习近平谈治国理政:第二卷[M].北京:外文出版社:276.

[2] 韩惠言.出版导向把关:态度、能力与规律[J].中国编辑,2019(10):9-11.

[3] 麦基.故事[M].周铁东,译.天津:天津人民出版社,2014:5.

[4] 赵辰玮,巩建宇,刘韬.突发公共危机中科普宣传策略研究[J].出版广角,2021(3):66-69.

来源:中国矿业大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订