|

4月24日下午,重庆大学举行“科学读书汇”第3期沙龙活动,中国工程院院士刘汉龙教授应邀担任主讲嘉宾,校党委常委、副校长李剑出席活动并致辞。来自市级机关、文博单位、大中小学的嘉宾50余人参与沙龙活动。科普达人、重庆大学教授勾茜主持,活动全程精彩纷呈、创意激荡、书香四溢。

李剑副校长在致辞中强调,重庆大学深入贯彻习近平总书记关于科技创新和科学普及“两翼论”的重要指示精神,聚焦重庆市打造西部科普中心的重要部署,通过建设科普基地、成立科普团队、举办科普活动、出版科普书籍,着力构建科普矩阵,全面提升科普能力,积极履行社会责任,有效推进科学文化传播和创新人才培养。

重庆大学校党委常委、副校长李剑出席活动并致辞

其中,重庆大学出版社深耕科普领域,出版科普类图书2000余种,并打造了“好奇心”“里程碑”“懒蚂蚁”“认识你自己”等知名科普图书品牌。同时,作为重庆市科普基地,重庆大学出版社积极策划科普活动,弘扬科学家精神,打造了“科学读书汇”“饶家院阅读沙龙”等以阅读为载体、形式丰富多样的科普活动。

图|重庆大学出版社社长陈晓阳向刘汉龙院士颁赠致敬“科学读书汇”主讲嘉宾证书

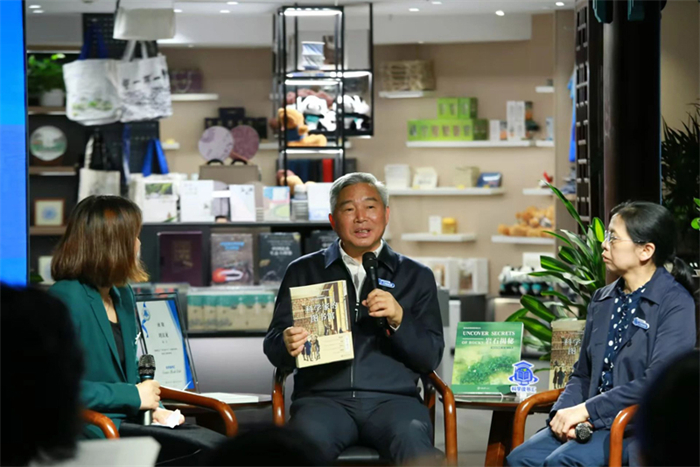

主讲嘉宾刘汉龙院士作了题为《岩土文物微生物矿化修复技术开发与应用》的精彩报告,详细阐述了岩土文物微生物矿化修复技术的原理、研究进展以及在实际案例中的应用,分享了在高速铁路、高速公路、高土石坝、吹填造陆(岛)及岩土文物保护与修复等领域取得的重要成果。

刘院士在环境岩土力学与防灾减灾工程领域造诣深厚,拥有诸多开创性成果,为岩土工程领域带来了创新思路与方法,为全球文物保护提供了中国方案。

主讲嘉宾刘汉龙院士作精彩分享

对此,针对以往修复技术的弊端,如有机合成材料在高温高湿环境下的干燥性能、固化能力、防霉抗菌性及其耐候性等问题,刘汉龙带领团队开辟了岩土微生物技术在岩土文物保护修复的应用新领域。

“微生物矿化技术是利用微生物生产特定生物材料的方法,以加强和改善建筑材料的性能和功能。通过引入特定微生物菌株,在适宜的环境条件下,可以合成无机矿物、生物胶、生物纤维等材料,然后将其应用于建筑结构加固、土壤固化、环境治理等领域。”会上,刘汉龙详细阐述了岩土文物微生物矿化修复技术的原理、研究进展以及在实际案例中的应用,介绍了其在高速铁路、高速公路、高土石坝、吹填造陆(岛)及岩土文物保护与修复等领域取得的重要成果。

嘉宾访谈环节,大足石刻研究院文博研究馆石质文物保护修复首席技能专家陈卉丽来到现场,与刘汉龙一道就岩土文物修复过程中的技术难题、文物保护与现代科技的融合、文物修复人才培养等话题进行深入探讨。

“当文物‘受伤’或是‘生病’时,就需要修复人员对其进行‘望闻问切’。”陈卉丽特别分享了文物修复的实践经验,“望”便是通过累积经验快速判断文物表面的病害,“闻”即通过嗅觉感受文物的保存环境,“问”就是通过查阅历史文献、询问当地老人了解文物变迁,“切”即亲手触摸文物,了解其风化程度。

大足石刻研究院文博研究馆石质文物保护修复首席技能专家陈卉丽受邀作为访谈嘉宾

陈卉丽表示,随着科技飞速进步,也为文物提供了更为全面系统的病害诊断,从而实现“中西医结合”治疗。

现场嘉宾积极提问互动,围绕文物修复技术的未来发展方向、如何将科研成果更好地应用于实际文物保护工作等问题展开交流。奇思异想,妙问妙答,现代科技与历史文化深度交融,现场氛围热烈而有序。

时值第30个世界读书日,刘汉龙院士向在场师生和嘉宾推荐了《科学家的图书馆》和《岩石揭秘》两部科普图书,寄语大家通过阅读,了解科技前沿,感受科学魅力。

“科学读书汇”是重庆大学科协和重庆大学出版社共同打造的校级品牌活动。作为“科技工作者之家”实体化建设的重要内容,“科学读书汇”坚持常态化、小规模、精品型,努力为全校师生和社会各界搭建前沿科技普及平台,旨在传承科学家精神,传播科学文化,传递科学知识,为实现科技、教育、人才三位一体的强国战略贡献力量。

来源:重庆大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订