|

7月10日至11日,全球文明对话部长级会议在京举行。中国人民大学与中央广播电视总台共同承办的“文明交流互鉴与文化传承创新”分论坛落幕后,一位来自埃及的嘉宾和朋友一起,专门带着两本书,请中国人民大学党委书记张东刚在扉页写下寄语。

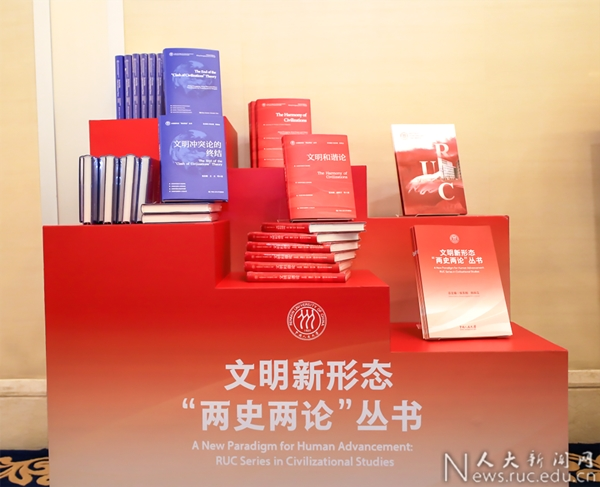

两本书正是中国人民大学“文明史研究工程”首批研究成果——文明新形态“两史两论”丛书之《文明和谐论》《文明冲突论的终结》,由张东刚和中国人民大学哲学院院长臧峰宇,重阳金融研究院院长、全球领导力学院院长王文等一起主持撰写。

自2022年7月全面统筹推进,到2025年6月正式付梓,再到“亮相”全球盛会,历时近三年,“两论”经由多次学术研讨、实践调研和专家学者反复论证,最终凝练成两本学术精华,为“文明史研究工程”的时间轴镌刻新坐标。

这是中国人民大学践行“三大全球倡议”、推动文明交流互鉴的关键行动,更是推动建构中国自主的文明学知识体系的坚实一步,为破解人类时代难题、构建人类命运共同体积极传播中国声音、中国理论、中国思想,充分彰显了“为人类谋进步、为世界谋大同”的胸怀和担当。

以文明和谐论取代文明冲突论

“文明冲突论”曾在世纪之交影响深远。塞缪尔·亨廷顿预言,不同文明将不可避免地走向冲突与对抗的终点。

然而,它所描绘的世界图景并未成为现实。正如习近平主席指出的:“多样文明是世界的本色。历史昭示我们,文明的繁盛、人类的进步,都离不开文明的交流互鉴。”在全球化持续深化下,文明对话与合作正成为时代主旋律。

在此背景下,《文明和谐论》《文明冲突论的终结》通过系统深入的论述,树立中国人的“和谐论”、打破西方主导的“冲突论”,将中国发展实践提炼升华为可传播的文明智慧,倡导构建以人类命运共同体为核心的未来文明蓝图。

分论坛现场的书籍展位,“两论”吸引众多中外嘉宾驻足观看,他们更对书中“以文明和谐论取代文明冲突论”的核心观点产生了深刻共鸣。

“文化差异不应被视为障碍。”马来西亚国会上议院前议长王茀明说,“我们应该将文明多样性视为激发创造力、增强凝聚力的一种力量,共同为全球的和平与发展注入正能量。”

“‘文明’没有泾渭分明的国家,只有‘流动’的边界。”北京大学人文讲席教授安乐哲说,“我们并非居住在封锁孤立的国家当中,而是始终置身于多元文明交融共生的生态系统中。”

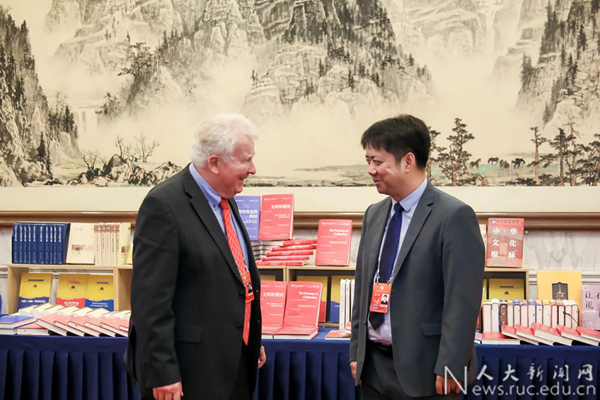

(安乐哲与王文讨论丛书内容)

印度前商工部长兼民航部长苏雷什·普拉巴卡尔·普拉布表示,“多样化就是文化和文明的魅力所在。在数千年前,它就秉持着这样的活力和多样性。”

论坛上,中央广播电视总台联合中国人民大学发布的《“我们的文明观”全球民意调查》显示,基于六大洲41个国家和地区的全球调查数据,91.8%的受访者同意“不同文化之间的关系应主要是合作而非对抗”。各国人民对尊重文明、增进交流抱有强烈期盼诉求,破解“文明冲突论”、深化“文明和谐论”具有强大的民心基础,更是应当肩负的时代责任。

在王文看来,“历史终结论”或“文明冲突论”没有正确反映国际政治的现实和人类社会发展的未来趋势,而全球文明倡议打破了上述两种论调,以包容互鉴取代隔阂冲突,是促进人类文明交流互鉴的中国方案。

《文明和谐论》《文明冲突论的终结》以全球文明倡议为指引、以学术打破西方主导的世界叙事话语权、回应文明交流互鉴的时代之题,它们向世界昭示:文明冲突论已经“终结”,不再具有生命力;文明冲突固然存在,但文明之间的交流、对话、融合,既如春雨般悄然滋润万物,更具有推动世界进步的惊人力量。

在文明交流互鉴的时代命题中勇立潮头

文明既是基础研究,也是战略研究,更是大历史观研究。

“只有从文明的高度入手,才能更有效地解释当代国际社会运行与人类发展的底层逻辑。”张东刚在接受中国新闻社采访时曾表示,“人类社会向何处去,人类文明的未来形态等重大问题,都有必要置于文明发展的基础理论中去进行反思性地把握。”

2022年7月起,中国人民大学全面统筹推进“文明史研究工程”。这是一项从历史长周期比较分析中把握历史脉络,揭示我国社会发展、人类社会发展大逻辑大趋势的具有重大意义的学术工程。

“以文明史研究厘清中国式现代化的历史逻辑,以文明史研究增强历史自觉、坚定文化自信,以文明史研究破除西方中心论,以文明史研究推进文明和谐论。”中国人民大学校长林尚立为这一工程点明目标。

除“两论”外,“两史”,即新的《中国文明史》《世界文明史》,现已完成十卷重磅著作。

“两史”由中国人民大学原副校长、文学院教授杨慧林,北京大学历史学系教授钱乘旦担任首席专家,十位校内中青年学者担任分卷主编,各卷又分别邀约校内外优秀学者加盟,集合一支精干团队,从物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明等“五个文明”维度书写新的文明史。

“两史两论”重大基础研究推动史观创新、史论创新,以全新视角阐释人类文明新形态的丰富内涵,进一步推进其对中华文明的赓续和传承、对世界文明的贡献和创造,也是中国人民大学加快构建以中国自主知识体系为内核的中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系,答好“四个之问”的关键实践。

以丰硕学术成果为基石,中国人民大学持续将“思想势能”转化为“行动动能”,不断构建文明对话交流的新载体、新机制、新空间。

中国式现代化与文明新形态研究院、中华文明研究院等创新高地接续成立,积极建构文明学学科,学理化阐释中国式现代化与人类文明新形态的科学内涵和实践要求;

(2022年11月,中国人民大学中国式现代化与文明新形态研究院成立。)

通州·全球发展论坛、中欧文明论坛、世界汉学大会、亚洲政策论坛……飞跃全球的文明对话桥梁,在一系列品牌国际论坛平台中架设而起;

(2025年6月,第九届世界汉学大会期间,“汉学薪传:青年汉学家圆桌”备受关注。)

创新组建全球领导力学院、丝路学院、国际组织学院,开设全球首个中意美“管理学三学士学位国际项目”,培育融通中外文明的青年力量;

在希腊、法国、匈牙利、津巴布韦、西班牙、巴西,六所文明交流互鉴合作研究中心先后落子,织就一张植根本土、覆盖全球的文明交流互鉴研究网络……

为人类谋进步,为世界谋大同。中国人民大学始终秉承赓续人类文明、推动社会进步、破解治理难题的重要使命,为推动全球文明交流互鉴、构建人类命运共同体注入强劲动力。

建构中国自主的文明学知识体系

“我们期待本书能抛砖引玉,推动国内新型文明观与人类文明新形态的研究,促进国际社会对全球文明倡议的积极响应,推动不同国家、不同民族、不同文化间加强交流互鉴。”“两论”的出版,见证中国人民大学在建构中国自主的文明学知识体系中迈出坚实一步。

“进一步推动文明和谐发展,要以具有中国风格和中国气派的文化话语解读中国道路、中国理论和中国制度,彰显中华民族的主体意识和文化自我。”臧峰宇说。

总结提炼中华文明演进逻辑,探究文明交流互鉴的历史经验与发展规律,论述中国式现代化与文明和谐的发展道路……“两论”着力以中国自主的文明学研究理路解析“全球文明倡议”的学理内涵与实践启示,阐述文明和谐论对促进文明交流互鉴、建设中国式现代化的文化形态、创造人类文明新形态的理论价值。

在五千多年漫长文明发展史中,中国人民创造了璀璨夺目的中华文明。中国共产党和中国人民创造中国式现代化新道路、创造人类文明新形态,为解决人类面临的共同问题作出了重大贡献。

而西方形成的文明理论,不足以揭示中国式现代化对文明和谐繁荣发展、创造人类文明新形态的重大意义。

(2024年5月,在“中法建交60周年:遇见青年•遇鉴文明”青年对话会系列活动上,中法两国青年演奏《茉莉花》。)

建构系统性、科学性的文明学学科,关乎能否更好阐释人类文明新形态、关乎能否更好推进“两个结合”,也关乎能否更好推进中外文明交流互鉴。

以“两个结合”为方法、扎根中国式现代化鲜活实践,阐释中华文明的现代重塑与世界意义,正是“文明史研究工程”的主题,也是加快建构中国自主的文明学知识体系的应有之义。

从文明和谐的时代主张出发、阐释建设中国式现代化的文化形态所需要的理论,体现了中国式现代化发展的实践需要。这是编写组在学术探索过程中形成的共识。“由此构建中国自主的文明学学科体系、学术体系、话语体系,建构中国自主的文明学知识体系,是当代中国学人应当承担的历史使命。”

在建构中国自主文明学知识体系的壮阔征程中,“两论”如星辰锚定前路坐标。站在人类前途命运的十字路口,中国人民大学将继续笃行不辍,发挥哲学社会科学在融通中外文化、增进文明交流中的独特作用,为构建各美其美、美美与共的美好世界贡献智慧和力量。

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订