|

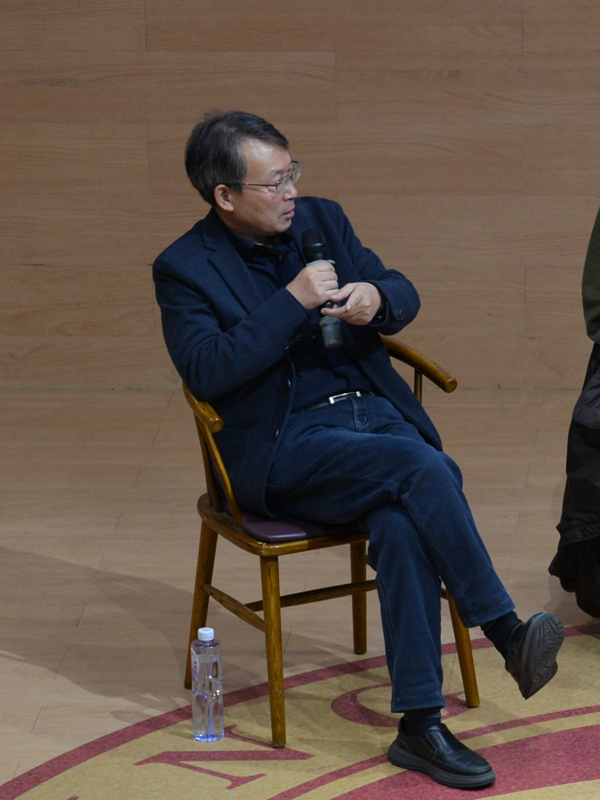

2025年10月12日下午由北京大学出版社与北京大学文学讲习所共同主办、北大博雅讲坛承办的“觉醒者与彷徨客——鲁迅笔下20世纪知识分子的精神图谱”主题对谈在北京大学双创中心报告厅举行。本次活动邀请了香港大学中文学院荣誉教授许子东,香港浸会大学荣休教授黄子平以及茅奖作家、北京大学文学讲习所教授李洱,共同探讨鲁迅笔下知识分子的形象及其当代价值。北京大学出版社党委书记夏红卫、总编辑汲传波也出席了本次活动。

鲁迅笔下的知识分子形象:从二元对立到三元组的突破

黄子平

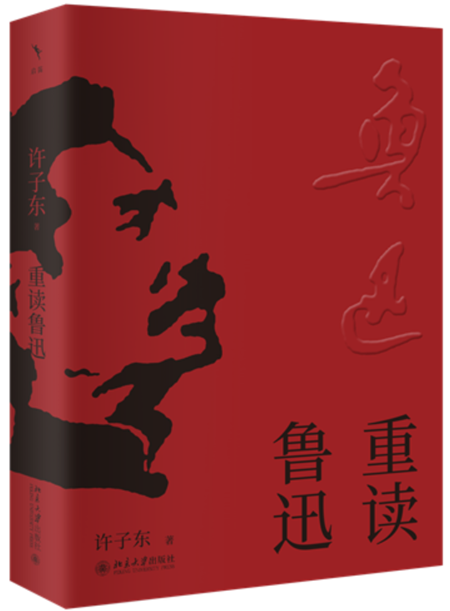

活动伊始,黄子平便引领听众回顾了传统上对鲁迅笔下知识分子形象的讨论模式。他指出,长期以来,学者们倾向于从《呐喊》和《彷徨》中的小说人物出发,将知识分子形象简化为“觉醒者”与“彷徨客”的二元对立。然而,许子东教授在其新书《重读鲁迅》中提出了一个更为丰富和深刻的“三元组”结构,即在知识分子与民众或农民的二元关系中加入了“官”这一关键维度,从而极大地深化了我们对知识分子形象及其道路的理解。

许子东进一步阐释道:“当我们从鲁迅的作品读起,往往习惯于关注农民与知识分子的关系,却忽略了‘官’这一重要维度。晚清小说的核心主题之一是‘士见官欺民’,而到了延安文学时期,官员形象再次凸显。唯独在‘五四’时期,官场书写显得尤为稀缺。”他提出,这一缺失的根源在于民国时期严苛的审查制度以及政权下沉至县乡的治理结构变化,这些因素共同改变了传统的“皇权不下县”格局。鲁迅因此将批判的矛头转向了国民性,这实际上是对更深层次权力结构的回应。

许子东还特别强调了鲁迅对“民”的批判性书写,以《药》中的看客群体为例,指出鲁迅是少数敢于直面并批判民众弱点的作家。他提到:“在当今文学中,‘百姓必须善良’似乎成了一种潜规则,这恰恰反衬出鲁迅的超越性。”通过引入“官”的维度,许子东教授揭示了知识分子在面对复杂权力结构时的觉醒与彷徨,以及他们梦醒之后无路可走的困境。

李洱、许子东、黄子平对谈

知识分子的五副面孔:你是哪一种?

许子东

在对谈高潮,许子东将鲁迅笔下的知识分子归纳为五类原型,并现场发起了一场意味深长的“身份认同调查”:

1.狂人:敢于质疑集体信念的孤独者。“当所有人相信买房、婚姻是人生必选项时,谁敢说‘我不信’?”许子东的提问引发全场沉默。

2.病愈的狂人:觉醒后妥协入仕。“《狂人日记》结尾,候补做官的结局暗示知识分子的体制化。”

3.《祝福》中的“我”:背负启蒙使命无力感的忏悔者。“面对祥林嫂‘人死后能否相见’的追问,科学知识彻底失效。”

4.孔乙己:精神长衫难脱的落魄者。“‘地命海心’(喝地沟油的命,操中南海的心)是其当代翻版。”

5.长衫人物:奴性人格的化身。“《阿Q正传》中吆喝阿Q下跪的长衫人物,比奴隶更可怕的是主动维护奴役的奴才。”

“孔乙己的长衫脱下了吗?”许子东的提问直指当下。“物质长衫或可脱,但‘士’对社会的责任感——钱穆歌颂的知识分子精神内核——是否该保留?理论上应保留,实践中却无比艰难。”他更以自身经历为例,反思知识分子的精神困境:“我当年在江西插队,有位‘武器干部’在蚊虫肆虐的乡间讲黑格尔、康德,与孔乙己讲‘回字四写’何其相似!

知识体系的失效与“伪士”批判

黄子平则将讨论引向更深层的知识社会学问题。“我们称一个人为‘知识分子’,凭的是什么知识?”他质疑道,“鲁迅持有的那套源自尼采的激进哲学,在面对祥林嫂‘死后能否相见’的终极追问时彻底失效。”黄子平援引鲁迅早期的“伪士当去,迷信可存”的主张,认为这揭示了启蒙者与民众精神世界的根本断裂。

李洱

李洱则从文化碰撞的视角进行了补充:“鲁迅是中国当时唯一‘从世界看中国’的作家。阿Q之名受西方文学启发,《复仇》改写《马太福音》,幻灯片事件更是中日俄多国凝视、看与被看的复杂场域,其中‘看客’也是‘被看者’。还有一个容易被忽略的看客,就是鲁迅。鲁迅同时看着看客和被看者,当然他现在也被许子东老师和我们这些人看着。鲁迅是在古今、东西、南北的交织中诞生的‘莎士比亚式’人物,其复杂性源于对本土知识体系的彻底怀疑。”

鲁迅的“常读常新”与写作密码

为何百年后中国读书人仍高度认同鲁迅?许子东抛出了这个直击灵魂的问题。“胡适关于‘制度决定国民性’的论述更符常理,为何我们仍被鲁迅吸引?”他自问自答道:“因为鲁迅从未将自己择出去。他既是孔乙己,也是吕纬甫,这种自我剖析的勇气,使其作品成为照见自身的镜子。”

李洱以布鲁姆论莎士比亚为喻,进一步阐释了鲁迅的独特价值:“鲁迅让我们看到自己看不到的自身。他笔下的狂人、孔乙己、吕纬甫、涓生……如同幽灵盘旋于我们头顶。没有鲁迅,我们就不能发现自己。许子东的解读让我们分明看见:他们不仅还活着,而且还活在我们身上。”

许子东还提炼出了鲁迅的“写作四条件”:“为国家,为自己,不能写,还一定要写——四条齐备便无怨无悔。”他以《记念刘和珍君》为例,深入剖析了鲁迅写作的动力与困境:“若非鲁迅当日拦住许广平,她可能就是刘和珍。最宏大的家国叙事与最切身的个体经验,在鲁迅笔下血肉交融。”

重读鲁迅:在历史与现实的对话中

面对“如何避免解读误区”的提问,许子东坦言:“《重读鲁迅》是读书笔记,不故作高深。我刻意选择教材常忽略却至关重要的篇章,如《我之节烈观》《我们现在怎样做父亲》。真正的‘烧脑’处,是鲁迅抛给我们的问题:国民性是必然还是中国特色?权力如何塑造人性?”

黄子平则呼吁重审“国民性”批判的历史语境:“此概念诞生于民族存亡之际,绝非简单的‘东方主义’套用。用后殖民理论解构鲁迅,是脱离历史背景的肤浅判断。”

结语:回到鲁迅,回到自身

活动尾声,北京大学出版社总编辑汲传波以“北大版《锵锵三人行》”总结了这场思想盛宴。三位学者在鲁迅曾驻足的讲台上,以文本为刃,剖开了百年知识分子的精神肌理:觉醒者的孤独、彷徨者的挣扎、知识体系的困境、权力结构的阴影……所有命题最终指向一个核心——如何在中国复杂的历史与现实语境中,做一个清醒而担当的“人”。

正如李洱所言:“鲁迅比我们更早进入‘鲁迅时代’,而我们至今仍身处其中。”

《重读鲁迅》 订购

许子东著

北京大学出版社

2025年9月出版

来源:北京大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订