|

书名:《纸艺设计》(订购)

作者:曾迪来 著

装帧形式:平装

出版时间:2021年4月

ISBN:978-7-5623-6636-2

开本:16开 版次:1-2

字数:16.3万字 页数:160页

定价:49.00元

造型的基本要素广义上可以分为形态要素、机能要素与审美要素。形态要素所探讨的是存在环境中的任何有形态的现象;机能要素所探讨的是蕴含于形态中的机构组织所应赋予的功能与功用;审美要素则是综合各要素以达到完美之造型。

形态要素是构成形态的必要原质,而构成形态的艺术要素则为形感、色感、质感,可以说这些是构成形态的最小单元和基本要素。

形 感

形是构成形态的必要原质,它不仅指物体的外形、轮廓、形体、相貌等,还包括了物体的结构形式。如此多变而繁杂的形体,可以解构成点、线、面、体4种基本的造型要素。

这些基本要素在造型学和几何学上的解释是不同的。在几何学上,点、线、面、体是由视觉引申出来的结构观念;在造型学上,点、线、面、体是由视觉引起的心理意识。

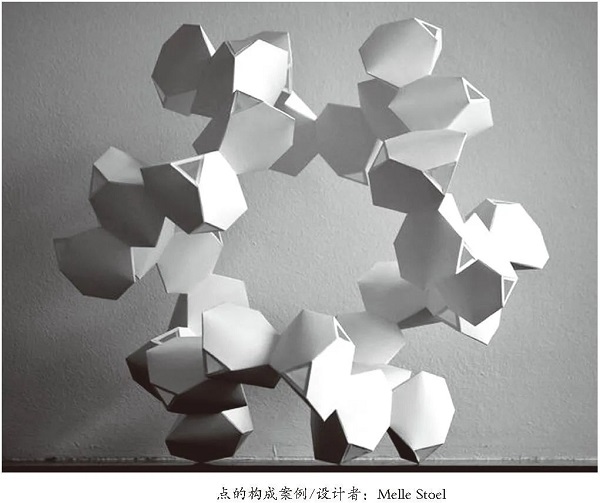

1 点

以造型学的观点而言,点是一种具有空间位置的视觉单位。在理论上,点虽然没有向度的连续性和扩张性,也有一定的尺度界定,但实际上却是相对于面积和形状而言的。

点的主要特性在于通过视线的引力而导致产生心理张力。点的凝聚特征能使我们的视觉很好地集中在上面。在造型学上,点的连续可以产生虚线,点的综合可以构成虚面,而且点与点的距离愈短,构成线的特征就愈明显。

虽然点是造型上最小的视觉单位,但因为其从位置性关系到整体造型都具有凝聚效果,所以点与形的关系有相当实质的意义。

点的构成案例见图1。

图1

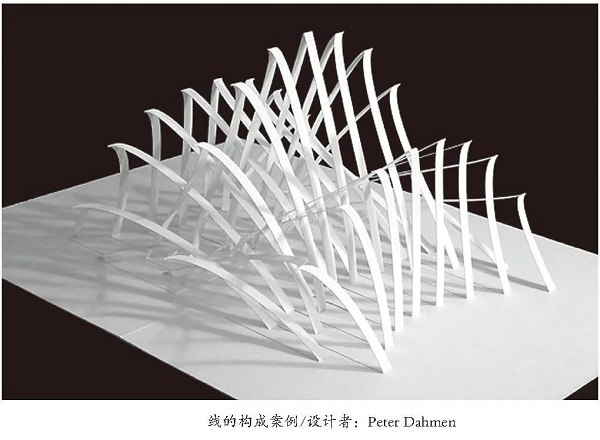

2 线

在造型学上,线是一种具有长度的“一度空间”或“一次元空间”,虽然是以长度的表现为主要特征,但只要它的粗细限定在一定范围之内,与其他视觉要素比较,仍能显示出充分的连续性质,这些都可以称之为线。

在造型学里,两种不同概念的线同时存在,并发挥着不同的作用。一种是直观的视觉构成要素的线,明确地存在于造型形体的表面,在面与面相交处,在单一面的边缘处,在两部分形体相结合的地方,线都有着具体的表现。

也可以说,线是造型的面与面之间的分界线、形体与形体之间的分割线。线也使互相关联的部分的结合表现得更加明确。

另一种是非直观的线,它存在于两面交接处、立体形的转折处及两种色彩交接处等。

造型学上的线有积极与消极两种意义。积极的线指独立存在的线,如绘画中的线条或三度空间中实际存在的线条;消极的线即存在于平面边缘或立体棱边的线。

线的构成方法很多,或连接或不连接,或重叠或交叉,其主要的法则是必须依线的特质,在粗细、方向、角度、间隔、距离等不同数列组织构成里,产生千变万化的线形。线的组织形式是多元且丰富的,任何形态都离不开线的要素。

线的构成案例见图2。

图2

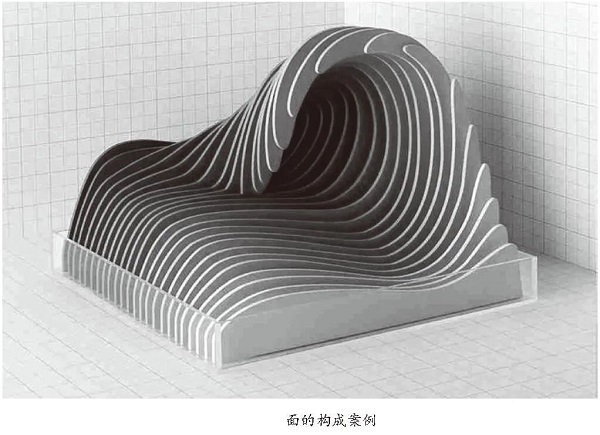

3 面

面是一种“形”,也是由长度和宽度两个次元所共同构成的“二度空间”或“二次元空间”。

积极的面是由线的密集移动,或点的继续扩大,或线的宽度增大,或体的分割界面所形成的,亦称具体的面。消极的面是由点的集合、线的集合或体的交叉所形成的,亦称虚有的面。

二度空间的造型里,正方形、三角形、圆形被称为三个基本形态,就如同色彩的三原色一般。正方形的特质是垂直与水平;三角形的特质是斜向与角度;圆形的特质是循环与曲线面。决定它们面貌的主要因素为“外轮廓线”。

“几何形”给人明确、理智的感觉,但过度单纯的几何形难免产生单调的弊病。“偶然形”虽富有特殊且抒情的效果,但有轻率之感。“有机形”给人舒畅、和谐之感,但须考虑形本身与外在力的相互关系才能合理地存在。“不规则形”虽富有活泼、多变而轻逸的效果,但处理不当也易形成混杂凌乱的弊端。

面的构成案例见图3。

图3

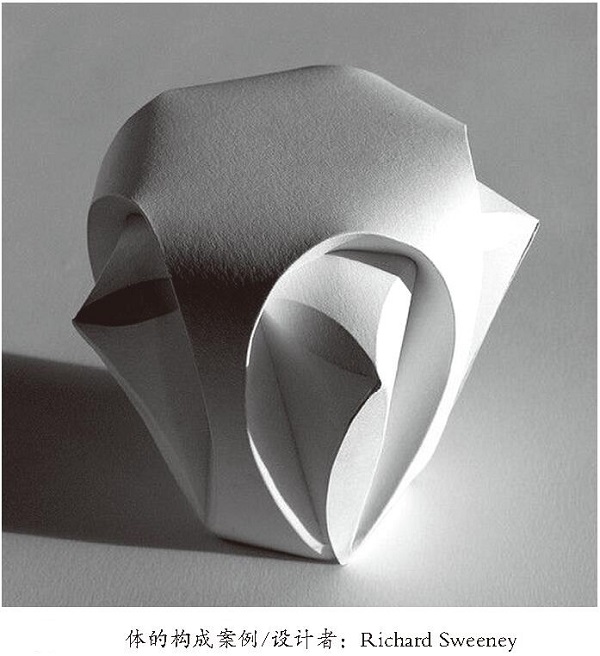

4 体

体被理解为一种由长度、宽度、深度或长度、高度、厚度三个次元所共同构成的“三度空间”或“三次元空间”。体因为占有实质的空间,所以从任何角度皆可以通过视觉和触觉感知它的客观存在。

半立体的主要特性在于平面凹凸的层次感和各种不同变化的光影效果;点立体富有玲珑、活泼的独特效果;线立体富有穿透性的深度感;面立体有分离空间、或虚或实或开或关的局限效果;块立体给人厚实和浑重的感觉。

体的构成案例见图4。

图4

色 感

色也是构成形态的必要原质。宇宙间除了无形的空气之外,其余各种有形的东西都存在着色的要素。

光的物理性质决定于振幅与波长两个因素。振幅决定了光量的强弱,波长则用来区别色彩的特征与种类。

换言之,振幅的差异造成明暗的区别,而波长的差异则造成色相的不同。构成形态色彩有两个基本因素,一个是物体本身表面的色彩,另一个是照射于物体的光线。也就是说,色彩乃光线与颜料的合成。

质 感

质感一则来自材质本身肌理的感觉,另一则来自人为加工之效果。质感的认知与感性的培养,对造型者来说是绝对必要的。

一位造型者如果仅存锐利的视觉功夫,尽管他能把形态描绘得丝毫不差,但若缺乏了触觉的质感素养,其造型的表现往往是僵硬且无吸引力的。

本文摘自华南理工大学出版社《纸艺设计》。

来源:华南理工大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订