|

《中国近代服装行业研究:人物篇》(订购)

张竞琼 林舒琴 著

东华大学出版社

张爱玲 | 生平简介

张爱玲(1920—1995),河北唐山人。原名张煐,祖父为清末名臣张佩纶,祖母为李鸿章的长女。

1924年,开始接受私塾教育。1930年,入黄氏小学读六年级,并改名张爱玲。1931年至1937年,张爱玲就读于上海圣玛利亚女校,开始发表文章,并显示出绘画天分。1938年,张爱玲持伦敦大学成绩单改入香港大学文科。但港大因1941年年底发生的珍珠港事件而停课,张爱玲的学业因此受阻。于是她返回上海,进入圣约翰大学,后因专事写作而辍学。

此后,她频繁在各大报纸、期刊上发表小说、散文,并从事剧本写作。1955年,张爱玲赴美,从此开始走向人生及写作的相对低潮时期。

摩登另类的张爱玲

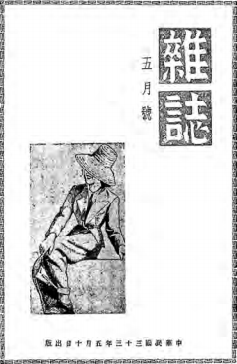

(“奇装炫人”的张爱玲 | 《杂志》1945.)

“摩登”本身就是一个摩登的词汇。它随近代西风东渐而来,在二十世纪三四十年代红遍上海滩,也红遍大江南北,正如当时红极一时的张爱玲。有人说“妆饰得像花枝般的女子,永远是时代的落伍者”。

但张爱玲绝不同于当时“为了出风头而标新立异”的摩登女郎,她突出的摩登形象所反映的是对个性解放、个人独立与自由的追求。她是摩登中的另类。

张爱玲在很小的时候就渴望“十岁我要穿高跟鞋”,把因为突然长高而不能穿的新衣服视为“终身的遗憾”。她对服装的浓厚兴趣,仿佛是与生俱来的。她的摩登另类,颇像一种本能,但同时也离不开后天环境的影响。

首先,她生于民国,成长于新文化运动发起之后的年代,虽然“修身治国”依然是时代的最强音,但时代的巨轮已碾碎人臣服于封建服制的强制型人—衣关系。这让痴迷于服装的张爱玲,可以宛如一个不知亡国恨的“商女”,以“奇装”展现个性、独立与自由。

其次,张爱玲所生活的上海与香港,不论是在今天还是当时,都是无可争议的时尚之都。来自国际的服装资讯,常以沪港为中心向外辐射。

除了社会的相对自由与服装资讯丰富的大环境的作用,张爱玲还受其酷爱做衣服的母亲的影响。有其母,必有其女。张爱玲那踏着“三寸金莲”,横跨了两个时代的母亲,本身也是近代的摩登典范。她不仅“出走”到欧洲游学,在国外时还“想学会裁制皮革,自己做手袋销售”。张爱玲自小就穿“外国衣服”,因为母亲“自己学做洋裁,也常见她车衣”。

另外,张爱玲在香港大学读书时,遇到了一位同样热爱服装的挚友炎樱(今斯里兰卡人)。两人在服装上的一拍即合,拓宽了张爱玲的摩登另类之路。

(张爱玲的“清装行头”|《对照记》1997.)

摩登另类的服装实践

张爱玲说自己是“Clothes-crazy(衣服狂)”。确实,她对衣服的迷恋几近成狂,异常敏感。弹奏钢琴时,她会想象“那八个音符有不同的个性,穿戴了鲜艳的衣帽,携手舞蹈”;第一次看到大张的紫菜时,她感觉像“大波纹暗花的丝绸”的紫菜是“中国人的杰作”;谈到生活的艺术、生命的欢悦时,她说“生命是一袭华美的袍”。

张爱玲所想之物离不开服装,所见之事亦处处留心服装。看京剧时,坐在第一排“欣赏那青罗战袍,飘开来,露出红里子,玉色裤管里露出玫瑰紫里子”;看《金瓶梅》时,关注的是宋慧莲“穿着大红袄,却借了条紫裙子穿着”的有违色彩原理的服装搭配。张爱玲所做之事,更爱以服装为主角。服装,是她人生实践的重要组成部分。

张爱玲是一位服装设计师。她留心各式面料,一有钱就去买布,不仅为自己设计“装行头”“灯笼服”等各式创新服装,还和炎樱及其妹妹合办时装店,针对不同的人,进行服装与个人造型的设计。其设计项目包括大衣、旗袍、背心、袄裤、西式衣裙。用张爱玲的话说,这个时装店“其实也不是店——不过替人出主意”。

她们的时装店不仅在《天地》杂志上打“硬广告”,而且此时已成名的张爱玲,还专门写了一篇《炎樱衣谱》,其中描述了她们店中设计出品的多套服装,如有“双大襟,周身略无镶滚。桃红缎的直脚纽,较普通的放大,长三寸左右,领口钉一只,下面另加一只作十字形。双襟的两端,各钉一只,向内斜。四只纽扣虚虚组成三角形的图案,使人的下颔显得尖”的墨绿色旗袍。称职的股东张爱玲,还在每件推荐款的后面一一附上店名、电话及工作时间,可谓是一篇实实在在的广告软文。

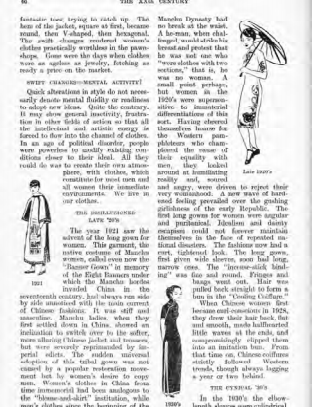

(《倾城之恋》中的服装插图 | 《杂志》1943.)

张爱玲也是一位服装插画师。她的插画作品数量丰富且细节描绘精巧。《红玫瑰与白玫瑰》《金锁记》《茉莉香片》等,均附有服装插画,如《红玫瑰与白玫瑰》中的插画《烟鹂的鞋》。《更衣记》中亦有其亲手绘制的附图,并附注文字说明。《倾城之恋》中的服装插图上,卷草纹样的服装图案及服装腰部的细节设计,兼具古典与现代之美,让人对服装的全貌充满期待。

1944年,张爱玲执笔为《杂志》画过扉页插图。这些插图作品多以女性服装人物为主角。她们有的身着印花露背泳装;有的身着低开衩中袖过膝旗袍;还有的戴着宽檐帽,打着领带,穿着很有范儿的戗驳领收腰西装。

(《杂志》扉页:“四月的暖和”|《杂志》1944.)

张爱玲还是一位服装学者。她在其文学作品中根据不同的社会背景和人物角色,设计了各种各样的服装。现代作家陶方宣所著《霓裳·张爱玲》一书,以张爱玲作品中的服装为切入点,具体地描绘了七十种张爱玲所述的服装。

张爱玲不仅将服装作为其文学作品中不可或缺的组成部分,还以服装为研究对象著述专文。其中,最知名且最具影响力的莫过于《更衣记》,堪称是一篇内容学术、散文笔触的“准论文”。《更衣记》原文为英文,名为Chinese Life and Fashions,后由张爱玲自行翻译,重新刊登于《古今》杂志上。文章对清朝及民国服装形制与行业,做了具体描述和剖析,对服装史的运行规律进行了探讨,于近现代及未来的服装工作者在服饰文化研究等方面,提供了重要的借鉴和参考。

(《更衣记》英文版 | 《二十世纪》1943.)

张爱玲是摩登而另类的。但她对服装艺术的认识,她的“自私”,以及她“温旧求新”的服装理念,立足于当时的时代背景,同时又超越了同时代诸多服装观念。

有人说“张爱玲没有真正创造过什么时装,可是我们把稍为突出一点的服式,都管它叫'张爱玲式'”。这句话点破了“张爱玲式”的真正内涵——即无论何种背景,都追求一种绝对意义的突出,不能容忍平庸。它不像Chanel Style那样是指某些具体的样式,而是包含着一种特立独行的气质,包含着一种超越时代的唯我与唯美。所以,“张爱玲式”亦大可名列为一种经典的服装哲学。

张爱玲的服装哲学不好学。且看当代,就服装艺术之道而言,商业的过多入侵,以及服装本身作为生活必需品和日趋成为快速消费品的特质,让服装创作更多的是基于经济利益的最大化,而非基于对艺术的精神追求。这样,要形成唯美的经典就不容易了。

张爱玲可谓潮人的鼻祖,但她的“潮”绝不是无聊的哗众取宠。她的“潮”反映的是对个性解放、个人独立与自由的追求。这种“突出”比“为了突出而突出”要高尚得多。

本文内容摘自东华大学出版社《中国近代服装行业研究:人物篇》。

东华大学出版社

来源:东华大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订