|

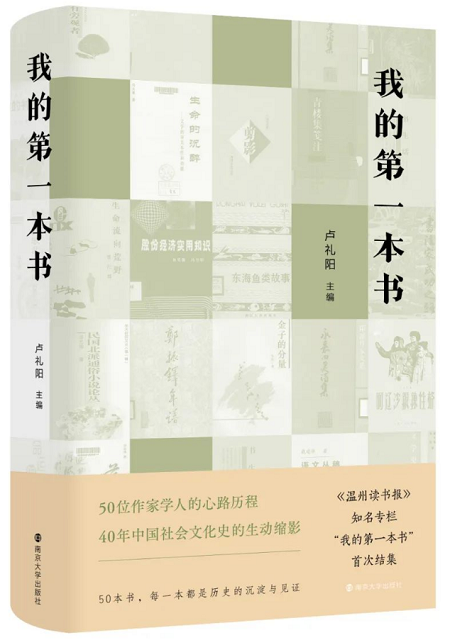

《我的第一本书》(订购)

卢礼阳 主编

南京大学出版社

大约在六七年前,卢礼阳先生来信,命我为《温州读书报》写一篇主题是“我的第一本书”的文章。因为一直被卢先生他们复兴温州文化的热忱所感动,我马上就同意了,答应只要时限宽松,一定尽快奉上。

过了约莫一年半光景,自觉再拖下去就不好意思了,我赶紧打开电脑,写将起来。那几天我心无旁骛,很快就完成了这篇短文,题为《数学园地的盆栽艺术》。从具体写作时间之短,说它是急就章,似乎也并无不可,不过论内容的舒展和文字的认真,却是最有把握的一次。毕竟,对于文人、学者或者概而言之所有文字工作者来说,出版第一本书的前后,往往是他们事业的起步或起飞阶段,这个时段的历历往事,刻骨铭心,很有新鲜感。

三个月前,卢先生又给我来信,说在他们这个栏目上发表的头五十篇文章,正准备汇编成册出版,让我为这个集子写一篇序。对于此议,我犹豫了好久,后来不记得怎么糊里糊涂还是答应了。这其中,非常欣赏卢先生他们的这项策划该是重要原因。让不少人留下关于个人“第一本书”的珍贵回忆,让更多人从他们的故事中感受为学的激情,都是功德无量的好事。

我原来就浏览过这五十篇文章,现在为了完成这个序,又认真地逐一拜读了一遍,切切实实感觉到每一个单篇都很有可取之处。

例如只有高中学历的沈克成先生,毫无计算机方面的基础,却在年过半百之时,敏感到电脑书写时代的到来,刻苦钻研起电脑书写法来,并且很快就发明了一种表音码汉字编入法,获得了官方的科技进步奖。他的这种输入法还一度得到了推广。如果不是活生生的例子摆在我们面前,这条成功的轨迹简直就是天方夜谭。其实,如果一个人不知怎的就觉察到了一个课题,往往说明他已经粗略地悟到了解决这个课题的“思想路线”,接着就看他怎么去做了。沈先生就硬是这样做成功的。在此之后,他的这个具体发明遇到了所有其他输入法必须完全让位于汉语拼音输入法的“灭顶之灾”,他却覆巢之下,颇有完卵,凭着自己在发明表音码输入的四年历练中“演习”成功的科研能力,开始钻研文字学和方言学,至今已经出版了十几部专著。你看厉害不厉害?

书中的不少篇章,都是这样的励志故事。

游修龄的《学科交叉的尴尬和趣闻》真是“惜墨如金”。和别人不一样,他短短四百多字就交了卷,只写一项工作获得大奖的经过。题目本身就很吸引人,尴尬也因此变成了趣闻。

温端政的《回首〈歇后语〉〈谚语〉的出版》,提供了编辑作者良性互动的例子。“商务印书馆为什么会约我写书”“一本怎么变成两本”“两书影响了我的学术道路”等小标题,帮助提点了全文内容。《歇后语》第一次就印了13万册,《谚语》第一次也印了11万册,都是嘉惠写手和汉语语汇的善事。

顾志兴为他的第一本书《浙江藏书家藏书楼》,兴致勃勃地写了五千多字,仿佛展现了学界一卷天时地利人和的长轴。因为“十年浩劫”,全国出现书荒,一定程度上甚至到了“士子无书可读”的局面。作者有感于历史上浙江各地许多藏书家节衣缩食收藏典籍使文化不致中断,遂把研究明清小说的抱负暂且放在一边,先做起浙江藏书史的研究。这期间,作者认识了很快就尊称为恩师的胡道静先生,实在是一个重要的关节。胡先生有时写信指导,有时耳提面命,使他学业猛进。胡先生不仅学问好,腹中江浙的藏书故事也特别多,凡所知者,皆全盘托出。该书原来只是想写成一部通俗读物,但在胡先生的指导下,最终写成了一部学术著作。书稿成,胡先生抱病为作长序,写好后甚至无力再执笔写信,只在稿纸上写了“因甚疲困,不写信了”几字。该书出版后,胡先生还特别写信给他,要他将书分寄蔡尚思、周子美、郑逸梅、陈从周、黄裳诸位前辈,争取他们的指导和帮助。

余凤高的《从翻译到著作》,让我看到一个喜欢写作、渴望发表的青年,在几乎“投稿有罪”的著述环境下,如何成为报刊和出版社的座上客。写这个序的时候,我正驻访位于杭州六和塔旁的浙江大学人文高等研究院,而余先生就曾经在这里读大学,专业是中文。这一下子就增加了我阅读的亲切感。他因为涉猎广泛,俄语、英语都不甘后进,并且非常善于从图书馆吸取营养,不仅很早就悟出了鲁迅先生的一些“写作秘诀”,而且很早就熟悉我们因为这次空前的疫情才略略听说的《美国医学会杂志》《英国医学杂志》《柳叶刀》和《新英格兰医学杂志》。

原北京编译社的翻译黄鸿森,因单位在“文革”中被裁撤,人员下放劳动,后来竟致无单位可回。得到朋友的鼓励,他大胆向中国大百科全书出版社求职,面见出版社负责罗致人才的副总编辑阎明复,“一锤定音”,让他“下定决心来参加百科全书事业”。总编辑姜椿芳和副总编辑阎明复多次号召百科同仁大力编好百科全书,行有余力,还要写点文章,评介中外百科,交流编纂心得,探索编纂理论。因为上下同心,不仅大百科全书编得好,黄鸿森个人在百科全书理论方面也颇有建树。他的《百科全书编纂求索》,给我们讲了这个故事。

早年没有激光照排,出书都是用手工铅字排版。马大正的文章,谈到当年出版《中国妇产科发展史》,因为这部中医内容占比很高的书籍有许多难字和冷僻字,排字工人很不情愿排这样的书。于是,遇到铅字缺乏,他就到熟悉的温州日报排字车间寻找、借用,借不到的字,就利用周日,与爱人一起骑车到排字车间自己造字、刻字。这部约21万字的书,单造字、排版、校对,就花去了半年时间。

所有这些柳暗花明、无私提携、趣事逸闻,都是历史的沉淀,有些还可以作为历史的见证,例如像做“地下工作”那样必须偷偷摸摸地写作和投稿。

为免喧宾夺主,我必须打住了。最后,希望卢先生他们策划的“我的第一本书”栏目,能够一直做下去,并进一步扩大辐射面。

本文为南京大学出版社《我的第一本书》序言。

来源:南京大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订