|

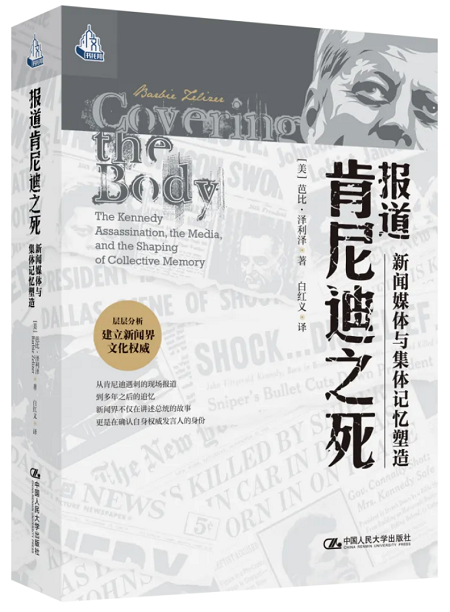

《报道肯尼迪之死:新闻媒体与集体记忆塑造》(订购)

[美] 芭比·泽利泽(Barbie Zelizer)著

白红义 译

中国人民大学出版社

2024年4月出版

内容简介

已故美国总统约翰·肯尼迪被称为“可能是美国历史上最有魅力的”人物,在许多美国人看来,逝世的肯尼迪有着“比其在世时更为强大的力量”。

对大多数成年美国人来说,根据1963年11月22日发生的肯尼迪遇刺事件形成的记忆是难以磨灭和刺痛人心的。那些在当天受命前往达拉斯负责“报道身体”(cover the body)——这是一个用来形容无论总统去往哪里都会被贴身报道的新闻术语——的记者不过是在履行他们的职责,然而,“报道身体”却变成了“报道肯尼迪之死”,该事件至今仍搅动着大多数美国人的记忆。

本书的主题是讨论记者和媒体在美国人集体记忆中的位置,哪些因素使得他们成为可信的、权威的和首选的刺杀事件讲述人。芭比·泽利泽系统而深入地探讨了“叙事”(narrative)、“新闻权威”(journalistic authority)和“集体记忆”(collective memory)之间的复杂关系,认为记者是一种“阐释共同体”(interpretive community),即记者可通过其专业地位所具有的特有叙事权力来建立权威。

本书在芭比·泽利泽1990年博士论文的基础上修改而成,是其成名作。作者在本书中率先将阐释的共同体、文化权威等概念引入新闻学研究,此后被广为使用。

作译者简介

芭比·泽利泽 享有国际盛誉的新闻与传播学者,美国宾夕法尼亚大学安南伯格传播学院雷蒙·威廉斯传播学讲席教授,曾任国际传播学会主席。其研究主要聚焦于新闻的文化维度,关注新闻权威与集体记忆等核心议题,近年来受到了国内学术界的关注,很多学者引用她关于“阐释共同体”的论述和对集体记忆的研究探讨中国新闻业的相关议题。

白红义 复旦大学新闻学院教授、博士生导师,复旦大学全球传播全媒体研究院研究员,复旦大学信息与传播研究中心研究员,兼任《新闻记者》杂志特约编辑。研究领域包括新闻理论、新闻社会学、数字新闻学等。

作者和译者在进入学界之前,均曾任多年的新闻记者。

名家推荐

这本书奠定了芭比·泽利泽作为真正的媒体观察者和评论者的地位。

——迈克尔·舒德森(Michael Schudson),哥伦比亚大学教授

一部努力让自己变成关于肯尼迪遇刺这一集体记忆的实用的媒介类学术书。

——《出版人周刊》(Publishers Weekly)

每个人都试图运用创造国家集体记忆的权威,生产一个非新闻性而更多是情感性的故事。芭比·泽利泽用这本有意思的学术书讲述了这一合理的过程,她聚焦的并不是肯尼迪遇刺事件的关注者,而是媒介专家。

——《图书馆杂志》(Library Journal)

芭比·泽利泽对肯尼迪遇刺事件的媒体报道进行了长时间的研究,详述电视记者如何保持其专业地位:先是通过他们对刺杀肯尼迪的报道,后是通过他们所讲述的关于刺杀的故事。作者认为,记者运用提喻、省略、拟人等不同的叙事技巧来加强他们作为肯尼迪遇刺事件的权威发言人的地位,其要旨不在于他们知道什么,而在于他们如何呈现他们的所知。与其他阐释共同体相比,记者所使用的叙事技巧既巩固了他们“告知真相”的地位,也维持了群体内部的凝聚力。

——白红义,复旦大学教授

《报道肯尼迪之死》一书对美国新闻界针对肯尼迪遇刺事件的各种叙事展开深入分析,试图揭示出新闻界如何建立自身的文化权威。从肯尼迪遇刺的现场报道到多年之后的追忆,新闻界不仅在讲述总统的故事,更是在确认自身权威发言人的身份。芭比·泽利泽的分析层层深入、鞭辟入里,并能时刻呼应文化权威、集体记忆等理论命题,非常精彩。

从今天的视角反观,无论是后来关于“阐释共同体”的大量讨论,还是对媒体记忆的经验研究,《报道肯尼迪之死》都有开风气之功。这本书对中国传播学界的学者无疑有非常重要的参考价值,而对于传播学领域之外的社科学者乃至一般读者,应该也有一定吸引力。

——李红涛,复旦大学教授

近年来,我国的新闻传播学者开始结合本国的新闻实践来关注“叙事”“新闻权威”与“集体记忆”之间的关系问题。芭比·泽利泽为我们提供了一套基本的理论话语。例如,她的“新闻记者作为阐释的共同体”的理论观点已是学界的基本共识。该书的翻译出版将既有助于开阔中国新闻传播学术界的理论视野,也有助于新闻业界更好地理解自身工作的文化维度。

——黄顺铭,四川大学教授

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订