|

由吉林大学出版社推出的《时间与生命——马克思感性哲学研究》(彭小伟 著),为我们理解这一时代困境提供了一把至关重要的思想钥匙。本书以“时间与生命”为核心线索,将目光聚焦于马克思哲学中一个常被忽视却无比深刻的维度——作为“人的存在方式”的感性时间观,阐释了“什么的时间”的内涵问题,并由此开辟了一条追问“谁的时间”之解放路径。

推荐语 |《时间与生命》

《时间与生命——马克思感性哲学研究》(订购)

作者:彭小伟

吉林大学出版社

内容简介

本书以“马克思的时间观”为研究对象,从“时间与生命”角度去探讨马克思感性时间观的存在论意蕴,梳理了传统时间观的逻辑进程,阐明了马克思的时间观变革,并以马克思的感性时间观为视角深入剖析了资本主义生产关系下的时间异化现象,在此基础上探讨了消除这种时间异化、实现自由生命复归的可能路径。本书全面揭示了马克思感性时间观的存在论意蕴、时间观念变革和历史地位,既是一部关于马克思时间观的研究成果,又是一部关于马克思感性哲学何以可能的创新力作。

作者简介

彭小伟,男,哲学博士,广东嘉应学院马克思主义学院教师,广东省梅州市高层次人才。主要研究方向:政治哲学和宗教哲学。出版学术专著2部,在《学术界》《天府新论》《长白学刊》等核心期刊发表学术论文20多篇,主持省市级科研项目8项,参与国家社科基金重大项目2项。曾获得全国哲学研究生学术论文创新二等奖,第二届“中原反邪教论坛”征文比赛一等奖,广东省青年教师教学基本功大赛三等奖,广东嘉应学院职业能力大赛一等奖,被评为广东嘉应学院“方直卓越教育工作者”。

《时间与生命——马克思感性哲学研究》以“时间和生命”为主题,重点探讨马克思时间观的存在论意蕴及其当代价值,阐明了马克思从“时间是什么”到“什么的时间”的时间观念变革,阐释了马克思的时间观是一种作为人的存在方式的感性时间观,它不仅改变了我们对时间的认知,而且重塑了我们对世界的思考方式,将我们从抽象的、线性的时间观念中解放出来,使我们重新理解和体验时间的丰富性和多样性,深化了对自由生命的理解。

马克思的感性时间观不仅有助于更加深入地理解历史唯物主义的新世界观,而且可以为身处时间困境的现代人提供有益的参考,甚至对人类文明新形态的构建也有着积极的启示作用。马克思的感性时间观告诫我们:无生命的人类劳动,必然导致无人类的劳动;无时间的人类文明,必然沦为无人类的文明!

作为人类个体,我们应该在有限的生命时间里,努力把既是手段又是目的的感性活动(劳动)作为我们的积极存在方式,并以此实现自我的人生价值;作为人类命运共同体,我们应该在人类的历史进程中始终保持谨慎,有节制地发展和使用无时间特性的科学技术为人类服务,维护人类的尊严,确保人类的主体地位,彰显自由时间的生命向度!本书内容主要分为以下三部分。

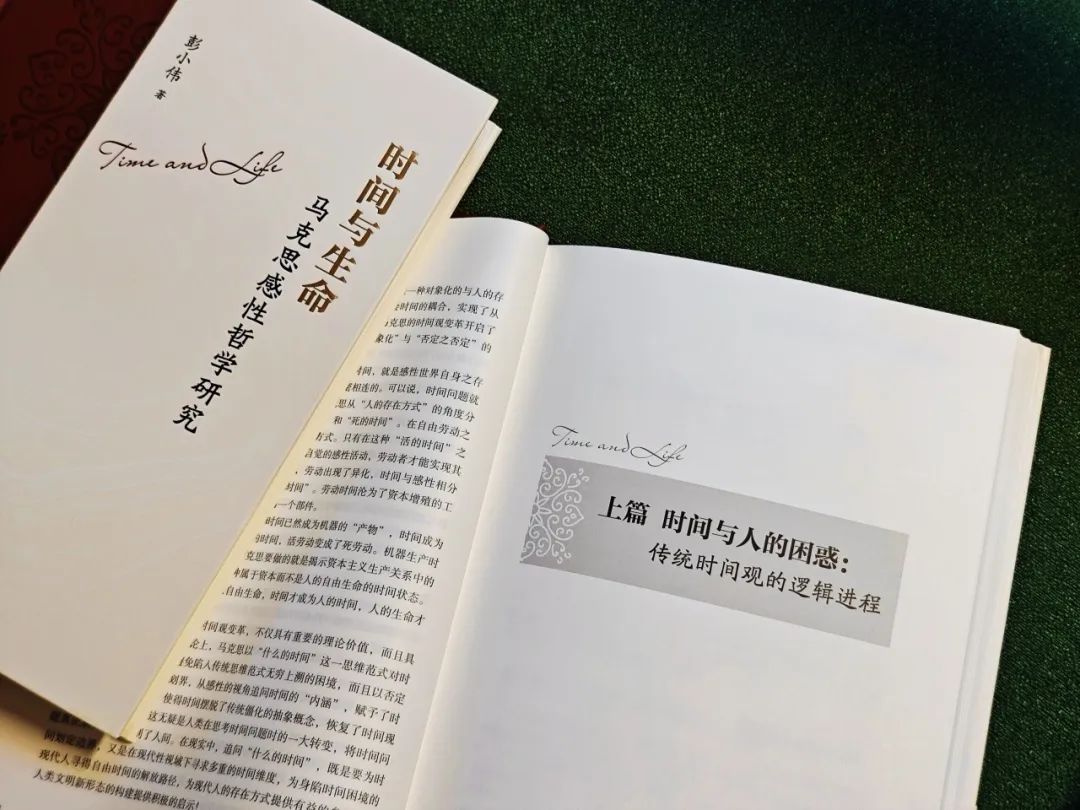

上篇

时间与人的困惑——传统时间观的逻辑进程

真正将时间与人的存在联系起来的是马克思的感性时间观——一种作为存在方式的时间观

上篇主要梳理传统时间观的三种逻辑形态,即“线性的自然时间观”“自在的物理时间观”和“自为的主体时间观”,此三种时间观分别凸显了“时间与灵魂”“时间与自由”和“时间与存在”的冲突。

在传统的时间探索历程中,从赫拉克利特到奥古斯丁,人们普遍把时间看作一种线性的“计数”工具。但是,这种线性的自然时间观无法解释类似于“灵魂”这种永恒的东西,导致了“时间与灵魂”的冲突;从牛顿到莱布尼兹,人们把时间理解为一种自在的物理时间,将时间看作一种“测量”或者“秩序”。这种自在的物理时间观由于其“测量”的特性,导致了“时间与自由”的冲突;从康德到黑格尔,人们开始转换视角,将时间从“天上”拉回了“人间”,把时间理解为人的“先天直观形式”或“被直观的变易”。但是,这种自为的主体时间观将人一分为二,造成了主体与客体的对立,导致了“时间与存在”的冲突。

中篇

时间与人的存在——马克思的感性时间观

时间的形状就是我们的生命活动轨迹,就是我们的存在方式

中篇主要论证马克思的时间观是一种作为人的存在方式的感性时间观。与传统抽象的时间观不同,马克思所理解的时间既不是作为计量装置的物理时间,也不是作为直观形式的主体时间,而是作为存在方式的感性时间。在马克思那里,感性活动有着本体论的承诺,具有“存在存在”“如何存在”以及“何为存在”的本体论向度。人的感性就是形体化的时间,就是感性世界自身之存在着的反映。

时间与实践(感性活动)紧密相连。可以说,时间问题就是实践问题,就是人的存在方式问题。在马克思看来,“全部社会生活在本质上是实践的”,而所谓“实践”,就是“感性的人的活动”或“现实的、感性的活动本身”。作为现实的主体,人通过实践这一感性活动在改造外在于人的对象世界的同时,也在塑造着内在的自我规定性,不断生成着充满不确定性的自身。感性活动作为形体化的时间赋予了人类自由生命的时间形状。时间的形状就是我们的生命活动轨迹,就是我们的存在方式。

马克思的感性时间观既实现了时间观念内涵的变革,从“时间的本质”转向“时间的内涵”,又实现了时间思维范式的转变,从“时间是什么”到“什么的时间”;不仅将时间从“理念世界”拉回到了“现实世界”,而且从“知识论”转向了“存在论”,从“解释世界”走向了“改变世界”,解决了“时间与存在”的冲突问题。

下篇

时间与人的自由——自由时间的生命向度

时间,不仅是一种生命的形状,而且还是一种生命的尺度。

下篇主要分析在资本主义生产关系下,时间沦为资本增殖的工具,自由时间异化,人成为机器生产体系中的一个部件。对此,哈特和奈格里从劳动共同性的角度去探索自由时间的还原路径,一条唤醒自由生命自我觉醒的解放路径。他们试图开辟出一条以共同性为体征的生命政治路径,设计出以另类现代性为导向的伦理计划和政治计划,即为了打败现代性并且超越反现代性,创造出一种新的人性,在生命政治的语境下考察劳动在与资本的对抗中何以自主创造共同财富,进而实现对资本的超越。

在马克思看来,“无时间”的科学技术只是人类改造世界的手段,而不是目的。如果人类只是一味地追求技术的进步而忽略了人的自由生命这一根本目的,那么这种“无时间”的人类文明必然沦为“无人类”的文明。马克思认为,作为人的积极存在,时间是人的生命尺度,既是人作为人而成为人的尺度,也是人沦为非人被奴役的尺度。

在马克思那里,时间对于我们而言是有形状的。时间的形状就是我们的生命活动轨迹,就是我们的存在方式。因此,我们以马克思的时间理论为基础,探讨破解资本时间陷阱的有效路径,凸显劳动之“手段”与“目的”的双重属性,使时间重新落入生命,实现自由时间的复归,彰显人的自由生命向度!

重新理解时间,就是重新理解生命本身。

《时间与生命——马克思感性哲学研究》不仅是对马克思思想宝库的一次深耕细作,更是面向我们这个“加速社会”的一次深刻哲学诊断与人文关怀。它为身处时间困境的人们提供了理解自身、寻求解放的理论钥匙,值得每一位关切自身存在状态、思考人类未来命运的读者深入研读。

部分文字来源:《时间与生命——马克思感性哲学研究》

来源:吉林大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订