|

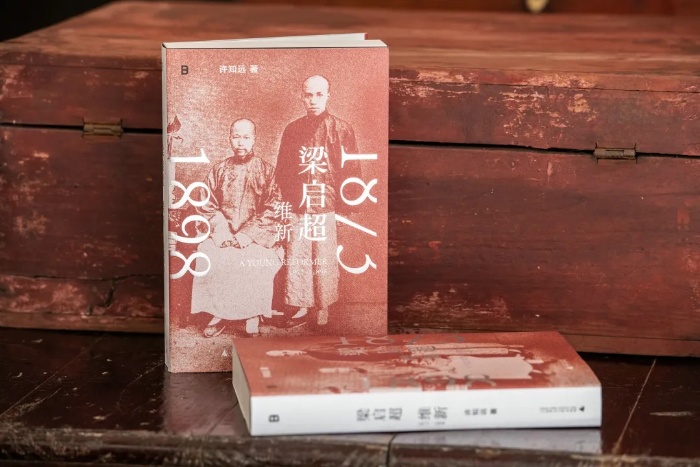

《梁启超:维新1873—1898》(订购)

许知远 著

广西师范大学出版社

2025年9月出版

内容介绍

本书是许知远五卷本传记作品《梁启超》的第一卷,讲述了梁启超从1873年在广东新会茶坑村降生到1898年戊戌变法失败的二十五年人生。梁启超这个来自广东南部一座乡间孤岛的岛民,在清朝稳定的结构中读书、成长、参加科举,又敏锐地察觉到来自外部世界的冲击,偕同师友作出反应。他拜康有为为师,主笔《时务报》,执教时务学堂,参与戊戌变法,在晚清政治舞台上崭露头角。许知远追寻梁启超的足迹,从新会、广州到上海、北京、长沙,在复原人生轨迹和时代风云的同时,展现了一代人的焦灼与渴望、勇气与怯懦。本书曾以《青年变革者:梁启超1873—1898》为名于2019年由上海人民出版社(文景)出版。此次修订十五万字,特别删去了一些冗余艰涩的文言,统一用公历纪年,表达更为流畅、成熟。

编辑推荐

六年修订十五万字,全新装帧,“亡命”归来,回首“维新”。

《梁启超:维新1873—1898》不只是《青年变革者:梁启超1873—1898》出版六年后的新修版,更是许知远在《梁启超:亡命1898—1903》后,对梁启超前半生的重新理解与感悟。此番修订,不仅统一了开本、装帧,而且封面选用康梁合影,昭示着梁启超从万木草堂十大弟子到康梁并称的蜕变。五卷本《梁启超》的壮阔已初见端倪。

从万木草堂十大弟子到戊戌变法康梁并称,百日维新的落幕却衬托出梁启超半生历程的光辉。

许知远说,万木草堂就像一支乐队,倘康有为是艺术总监、词曲作者,梁启超就正逐渐获得主唱的角色。《梁启超:维新1873—1898》讲述青年时代的梁启超深受康有为的影响,凭借非凡的才华,主笔上海《时务报》,任长沙时务学堂总教习,主张兴西学、开民智、变法图强,并最终成为维新者的领袖之一。如果说康有为是理论的,那么梁启超就是宣传家;但比起康有为的狂傲与野心,梁启超更多的是才情、勤勉、坚定与热血。

宏大视野,细致笔触,特稿手法,娓娓道来间,重现19世纪末读书人的救国热忱。

在甲午战争失败、清廷一筹莫展的时代,以梁启超、康有为、黄遵宪、谭嗣同、汪康年为代表的一众读书人扛起了变法图强的大旗。在大踏步前行的进程中,梁启超与众人亦师亦友,或推心置腹,或隔阂纷争;在为国为民的理想实践中,每个人也在追逐他们自己的梦。全书将大量历史文献、时人著述、学界前沿成果融会贯通,并运用特稿手法将每一个人都表现得活灵活现、淋漓尽致、回味无穷。

洋务派、清流派、维新派,以梁启超为主线,建构起晚清变法强国的时代图景与群像。

甲午战争的失败击垮了洋务派,也打击了主战的清流派;恭亲王散去了雄心与魄力,李鸿章背负着《马关条约》的骂名,翁同龢被解职,光绪皇帝年轻而躁进;广州缺乏智识氛围,上海是个新世界,北京沉闷而保守,长沙抵制洋人:这便是《梁启超:维新1873—1898》描绘的康有为、梁启超及众多维新者面对的世界和表演的舞台,而一切时代图景的展示都在酝酿一场由小小的万木草堂掀起的变法的滔天巨浪。

徐泓、葛兆光、王笛、马勇、安东强特别推荐!

梁启超的传记值得一写再写。在晚清民初,他是一个枢轴式的人物,像他这样能在每个领域都留下身影的人物很少,看他的一生遭际,能看到那个两千年未有之巨变时代。许知远通过将心比心的感受复活梁启超的生命历程,在知人论世、文字表达、价值认同上,都达到了一个全新的境界。

再版序

莽撞的变法者

修订比想象的更折磨人。

我犹记完成第一卷时的欣喜,它不仅是对梁启超最初岁月的叙述,还试图还原一个时代的色彩、声音与情绪,理解一个士大夫群体的希望与挫败。

重读时,我汗颜不止,意识到自己的雄心与能力间的失衡。我太想把一个时代装入书中,以至于人物常被淹没,还引来一个令人不安的趋向,似乎个人只是时代精神的映射,其内在动机、独特性反而模糊了。

同样重要的是,我试图描绘一个思想者,却对其思想脉络了解不足。若不能分析学术风气、八股训练对于个人心灵的禁锢,怎能展现出冲破它的勇气与畅快!我也对权力与学术间的纠缠缺少洞察,不管古文今文还是汉学宋学之争,皆与权力合法性直接相关,它是中国历史的本质特征之一。

对于官僚机制的运转,我也缺乏确切感受。这个体制看似严密却充满漏洞。一个小小的、万木草堂式的组织,就能迸发出如此力量,掀起滔天巨浪。

意识到弊端,并不意味着能修正。我似乎能看到八年前自己的莽撞,闯入一个完全陌生的领域,很多时刻,全凭直觉来应对繁多材料,建立起某种生硬逻辑。偶尔,你也会惊异于这种直觉的准确性。

事实上,梁启超正是直觉型的思想者。他以二十三岁之龄出任《时务报》主笔,从孔子改制到明治维新,从春秋大义到福尔摩斯,无所不谈,笔触甚至比他的思考更快。他依赖即兴与直觉,头脑中的理念或许庞芜、凌乱,笔下却铿锵有力。他也受惠于上海的印刷革命,它重组了知识体系,催生出新的共同话语,这个年轻的主笔脱颖而出。

这一卷覆盖了梁启超最初的二十五年,从1873年出生于华南的茶坑村,到1898年卷入百日维新。在很大程度上,他以康有为的追随者与宣传者的面貌出现。这段时间,他的个人资料并不充分,也因此其时代背景,尤其是康有为的影响,变得尤为重要。我记得自己对于康有为的摇摆心理。他从一个大名鼎鼎的变法者,似乎变为一个盲目自大者、一个厚颜无耻的自我推销者、一个权力迷恋者,甚至毁掉变法的躁进者。但逐渐地,敬意又重新生出。面对一个恐惧与麻木蔓延的体制,他汇聚了一群维新同仁,带来一股新风,当舞台出现时,他毫不犹豫地一跃而上。他对青年人的魅力更令人赞叹,他将万木草堂塑造为一台学术生产与政治影响力的机器,学生们聚聚散散,却始终以某种方式联结。这种力量还将延续到海外,造就一个全球性的政治、商业、文化网络。

这群广东师徒也胆大妄为。他们并非日后宣称的渐进的维新一派,只要时机适合,他们会毫不犹豫地与孙文结成同盟,推翻清政府统治。也因此,当维新受挫,围园锢后的计划并不令人意外。

这一版的叙述更为流畅,我尽量将古文白话化,删减了一些烦冗的引用,但一个缺陷仍旧显著。1888年第一次上清帝书以来,康有为在十年间创造了一套政治哲学,从《公羊春秋》到议会民主,杂糅又充满大胆的想象力。在很长一段时间里,梁启超的思想不过是这套理论的阐述与延伸。但如何清晰、生动地描述这套理论,我尚未找到更恰当的笔触。

这一卷的修订,常伴随着威士忌与查克·贝利的歌声,后者常被视作摇滚乐的开创者之一,一首Roll over Beethoven尤得我心。我猜,康有为的《新学伪经考》《孔子改制考》就如彼时思想界的摇滚乐,带来巨大的感官震撼。查克·贝利令贝多芬翻滚起来,康有为则让孔子摇摆,变为他的变法思想的支持者。万木草堂就像一支乐队,在这一卷中,倘康有为是艺术总监、词曲作者,梁启超就正逐渐获得主唱的角色。

许知远

2024年11月11日

来源:广西师范大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订