|

《网络法:原理、案例与规则》(第三版) (订购)

刘品新 著

中国人民大学出版社

新法科背景下的网络法集成

简评《网络法:原理、案例与规则》(第三版)

作者:刘仁文

(中国社会科学院法学所研究员、刑法室主任、博士生导师,中国刑法学研究会副会长,中国犯罪学学会副会长)

中国人民大学刘品新教授的《网络法:原理、案例与规则》(第三版)作为“21世纪法学研究生参考书系列”之一,从2009年初版到如今第三版,臻于成熟。现以时下热议的新法科研讨为叙说依托,谈几点自己的学习体会。

01

关于“网络法”的名称表达

该书取名为“网络法”显然非无心之举。对于与“网络法”相关的语词选择,国内外学术界还提出过网络信息法、信息法、数据法、数字法、计算法、互联网法、人工智能法等多种表达。以上语词之间的差异,笔者理解,“网络”一词有强调“互动”之意。《网络法:原理、案例与规则》一书则体现出其在美国得到广泛认可的另一理由——“教授和学生们通过研究网络空间的法律问题,能够重新思考那些在头脑中根深蒂固的传统法律原则和观念”。简言之,当代人要以“网络”的视角观察“法律”。若法律人能够“以网观法”“以网思法”“以网学法”,定会推动传统法律的改进或其老化部分的替换。同时,书名中“原理”“案例”“规则”这三个词也体现了著作者一路走来的专业特点。

02

关于“网络法”的体系内容

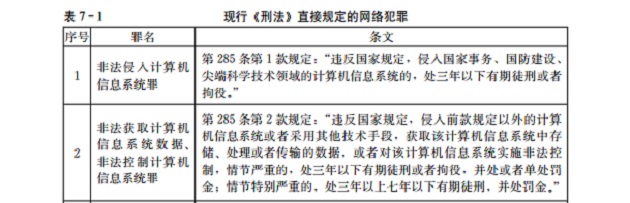

传统上,法学各分支是类型化区分,如刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法等部门法,或生态环境、知识产权等领域法。《网络法:原理、案例与规则》一书则超越了这些传统分类,呈现出一个枝繁叶茂的新体系——全书十二章涵盖了电子签名法、电子商务法、网络安全法、个人信息保护法等,涵盖的内容虽多,因该书采取了匠心独具的安排,故全文体系清晰完整。

此乃按照法律功能进行的深度整合。如此界分就不是法学各分支的简单“1+1”,而是系统化集成。全书十二章同传统部门法、领域法并不对应,而是按照网络空间法治化的逻辑,进行“原理—案例—规则”为一体的专门构建。书中将网络基础法、网络专门法、网络相关法与网络实践法融为多层架构,这与笔者倡导的“立体刑法学”理念相通。相信该书也定会在回应网络法律重大实践问题方面,通过“立体”回应作出积极贡献。

原理—案例—规则

此乃遵循客观规律强调集群发力。著作者在该书的内容提要中不经意点出了一个观点,“网络法是由互联网引领的法律集群”。的确,网络法在早年萌芽期、蓬勃发展期以及今后晋级期均呈现此样态。正如著作者在书中举例论证所言:“人工智能法律完全不可能是单独的法律或者碎片化的立法,而应当是针对不同层级的法律进行相应的调整、针对少部分特殊领域进行专门立法而形成的一个特别法律体系。”这是著作者对网络法学科群现象及其背后规律的把握。全书以此为脉络,将涉及的网络法主要内容概括为网络安全法等基础法、电子商务法等专门法、网络管辖制度等相关法、大数据智能司法等实践法之特色架构,并强调“以案明理、鉴案析规”,搭建由案例托举原理、规则的知识体系。书中遴选的典型案例具有规模性、代表性,仅索引中的案例就近300个,加之丰富的史料、图片和表格,更增强了全书的文献价值、可读价值与实用价值。

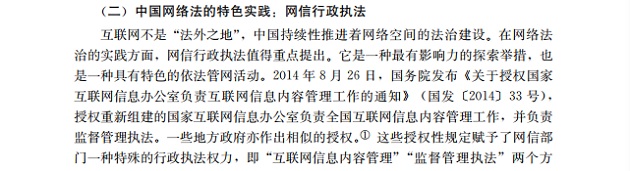

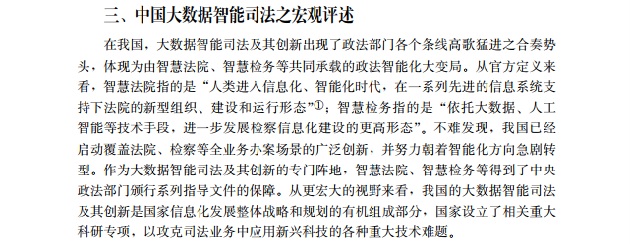

此亦系面向国际视域彰显中国特色之体现。世界上,每个国家或地区都有自己的网络法架构。不同法域之间的网络法发展,既可供相互借鉴,又在一定程度上构成新话语权的竞争。《网络法:原理、案例与规则》展示了全球范围内依法治网的国际条约、示范法、区域组织法、主权国家法、地方性法规之复杂体,涵盖92部“外法”的最新知识及前沿动态,并辅以国际研讨、名案解析及中外比较等论证支撑,形成了名副其实的国际范式。与此同时,该书也特别重视网络法治的中国主张、中国方案与中国智慧的提炼,每一章的核心部分都是关于中国的内容。特别是书中首次对“中国网信行政执法”“中国大数据智能司法”作出专章阐述,前者介绍了中国网络法的特色实践,传达了“互联网不是法外之地”的观点;后者描绘了中国网络法的创新样态,践行了“大数据是智慧之源”的理念。追求中西合璧是《网络法:原理、案例与规则》一书此次修订的一个亮点,也是对撰写者的巨大挑战。

中国网信行政执法、中国大数据智能司法

03

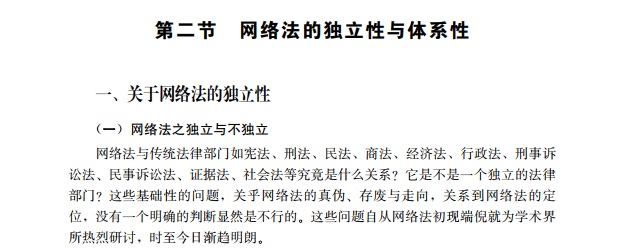

关于“网络法”的独立地位

1996年,美国芝加哥大学举办“网络空间法研讨会”,时任美国联邦上诉法院法官弗兰克·伊斯特布鲁克抛出了“网络法系马法”之论,否定网络法的独立性;之后,学术界对网络法是否具有独立性展开长期争论,至今没有定论。哈佛大学法学教授劳文斯·莱斯格从网络规制四要素——法律、道德、市场与结构(指网络空间的构成体系)的角度论证了“网络法是一个有机的整体”,其中“法律命令人们在网络空间应该如何行事”。“马法之议”对中国网络法研究影响深远,迄今余音绕梁。在我看来,如果不能梳理出网络法的真正特色,不能厘清其同法治一般原则的关系,就难以真正证成网络法的独立价值。以刑法为例,人们已经愈发认识到惩治网络犯罪难以完全“往传统老路上靠”,必须寻找新的理论,构建新的制度,确认新的做法。例如,随着实践中网络犯罪的帮助行为出现产业化的趋势,立法者增设了帮助信息网络犯罪活动罪等新型罪名,越来越多的学者选择“帮助行为正犯化说”来对此进行学理解释。又如,为了凸显治理网络犯罪的特殊性,越来越多的国际组织、主权国家颁行了独立的法律以规制相应的犯罪行为。

《网络法:原理、案例与规则》一书回顾了关于网络法定位的历史争议,并有力论证了其独立性。著作者认为,如果将网络空间引发的特殊法律问题单列出来,并以此为基础来透视和重构全新的理念和规则,那么网络法就会有巨大的生存空间和独立价值。著作者进一步指出,网络法的独立性是由“网络空间是一个同现实空间有着明确区别的特殊空间”“网络空间的法律行为具有独立性”“网络空间的权利具有独立性”“网络空间是各国法律大碰撞的竞技场”等四大基础土壤所决定的,可见,著作者对“网络法”是否具有独立地位这一问题贡献了自己的智慧。

网络法的独立性+四大基础土壤

前述三点归整起来,正好是网络法的“你是谁”“你从哪里来”“你到哪里去”三问。该书呈现的是著作者长时间研学的宝贵结晶,较好地保持了体系的完整性和逻辑的一致性。但由于这一学科方兴未艾,且部分内容极其新颖和复杂,该书的行文结构和具体内容或还存在可商榷之处,某些专业主张和论证脉络似也有完善空间。不可否认的是,著作者开拓性探索的勇气可嘉,初步构建的网络法体系给人启发,同时也给读者留下巨大的想象空间。当下,技术专家常说“未来已来”,法律学人好论“未来法治”,实践部门布局“智慧司法”……凡此种种“热闹”袭来,正在助推“文理交叉”的新法科创建。《网络法:原理、案例与规则》的推出,适逢其时,称得上是对新法科著作的一次有益尝试。

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订