|

提到无锡,你最先想到什么?是鼋头渚的樱花如雪,太湖的烟波浩渺,还是舌尖那飘香的清甜小笼?

作为一座“多面”的江南水城,上千年来,水孕育了无锡,无锡又包容了水,水与无锡交融,血肉相依。三横四直的河网水系如经如纬,充盈城区的四面八方。它的昨天,因水而兴;它的今天,依然在水波中荡漾着从容与富庶……

《无锡:一座江南城市的自白》(订购)

作者:汪春劼

同济大学出版社

内容简介

本书以城市历史的视角、人文主义的视野,抚今追昔,回望百年,从历史、地理、政治、经济、文化、社会等多种路径进入无锡这样一座江南水城,进入她的生活世界。书中文本结合多种材料,包括部分珍稀历史影像,触摸城市记忆细节、探究城市变迁往事,揭示这座城市的多重面相及其背后的因果联系,使人们对自然、对传统、对文化有更多的理性审视。

作者简介

汪春劼,江南大学江南文化研究院特聘教授,曾任教西北大学,山东大学。追求有情怀有温度的非虚构写作。代表作品《地方治理变迁--基于20世纪无锡的分析》《校长风度》《绅商之道--荣德生的28个侧影》等。

精彩文摘

八水绕锡城

现在城内大马路上行驶的是首尾衔接、排放尾气的汽车,而这些大马路原是一条条流动的小河,上面行驶的是手摇船。船橹吱呀,河中水草被流水冲得弯曲摇曳,河边青衣女子洗菜淘米,两岸民居鳞次栉比,高低错落,码头石埠,黛瓦粉墙,水城的风景如画如诗。

水在无锡的起源、形成和发展中,有着无可替代的特殊作用。数千年来,无锡与水结缘,傍水而居,枕水而眠,依水而兴,因水而荣,孕育了独具特色的水文化。

“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水巷小桥多。”唐朝诗人杜荀鹤的《送人游吴》一诗,是苏州当时景观的真实情景,也是无锡古城的客观写照。

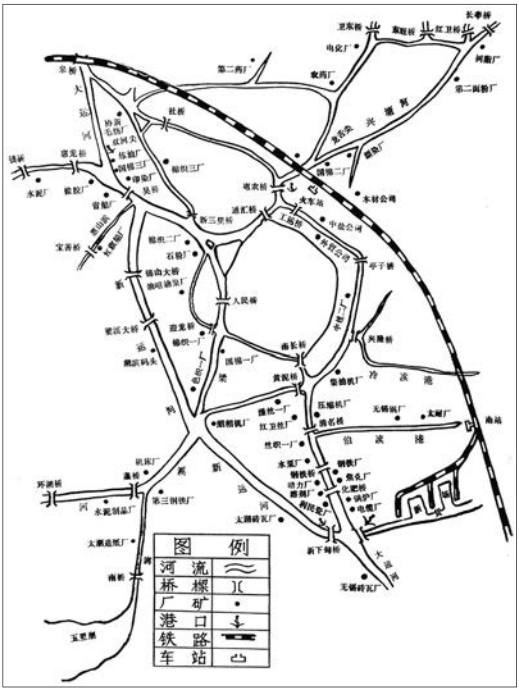

无锡市市区河流示意图(1986)

1950年前,江南水乡所有城镇都有水巷与小桥,保存完好的周庄、同里、荡口等古镇以及苏州平江路等古街区现成为旅游热地,游人如梭,财源滚滚。此情此景,让一些老无锡心里不是滋味,同当年的无锡城相比,周庄等古镇是“小儿科”,可它们硕果仍存,而号称“东方威尼斯”的无锡,城(墙 )内见不到一条河流,只留下一些让人浮想联翩的地名:前西溪、后西溪、东河头、西河头、东映山河、西映山河、大河上、小河上、新开河、大河池、荷花荡、鸭子滩、南上塘、水沟头、浅水湾、水车湾、田基浜、置煤浜、南河浜、老鸦浜、周山浜、三凤桥、茅竹桥、迎溪桥、三茅桥、中市桥、南市桥、虹桥下、岸桥弄……

无锡自建城以来,一千多年间,都是以水为路。明清城墙定型后(现解放环路),城内2平方公里区域内,河流纵横,虽有淤积减少,但到1949年,仍有22条,河面达80986.5平方米,占总面积3.6%。

密如蛛网的河流组成水系,具备众多功能:运输功能、引水功能(洗菜、淘米、捣衣、刷马桶等)、排水功能 (雨水、污水排放)、防洪功能(排涝)以及消防隔离、美化环境、调节气候等功能。

在以水为路以舟为车的时代,临河房子“卖相”好,有水码头的房子卖价最高。无锡城内政府大院、公共设施、重要场所、大户人家多临河而建,都拥有水码头。如无锡县衙、金匮县衙、文庙、三皇庙、城隍庙、武庙、崇安寺、连元街小学、无锡师范、江南中学、东林书院、普仁医院以及薛家、杨家、顾家、孙家、秦家、许家等都与河“零距离”。

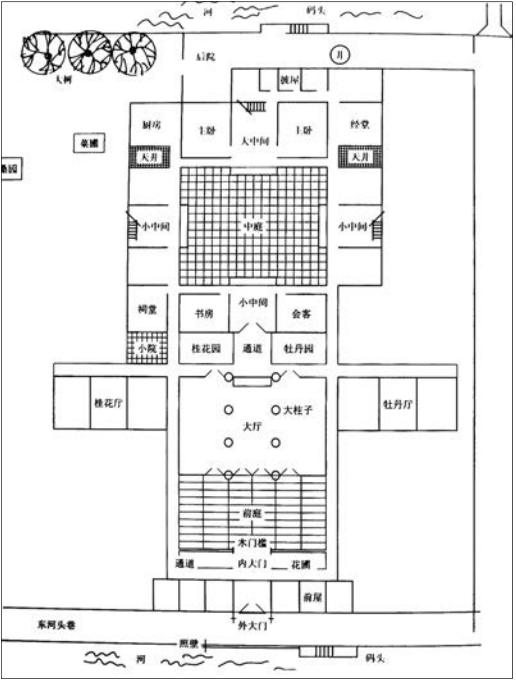

我家前后都是河……院子里有一个泊船的小平台,船可以开进来,平时在那儿下柴,外出也可以在那儿上下船,例如去给祖宗上坟就是坐船,从门口上船之后,慢慢摇进运河,一直到祖宗的坟都不用下船。 ①

屋前屋后都有河,既说明无锡城内河流之密集,也说明此屋非平民之家,占地较多。像许倬云家这样两方临河的豪宅,城内还有多处。如占地达20亩的薛家,门前是束带河(现学前街),门后是前西溪;1911年唐文治落户无锡,其新居介于城内前西溪与后西溪之间,院子就达三亩,“其地本为周舜卿所有,余以三千金购之”。

许倬云祖宅平面图

第一根大烟囱

清末,无锡是江苏第一个出现工业企业的县份。1895年10月,杨宗濂、杨宗瀚兄弟筹资24万两白银,在东门外运河边创办了无锡第一家民族资本企业——业勤纱厂,拉开了近代无锡机器生产的序幕。同过去的手工作坊相比,该厂资本与规模都是空前的。

业勤纱厂是无锡近代化的起始,它的创立对无锡城市发展影响至伟。无锡开始走出城墙,走向近代化,也开始由一个极其普通毫不起眼的小县城向苏南工业中心跨越。

第一根大烟囱让无锡人开了眼界,但工厂里的滚滚浓烟和轰鸣的机器声也让部分绅士反感。1900年,在外闯荡多年、见多识广、年仅26岁的荣德生决定由经营钱庄转向兴办实业,在城墙外竖起第二根大烟囱时,遭到了绅士的抵制。后来打了两场官司,荣家的工厂才算搞起来。荣氏兄弟在西门外太保墩购地17亩,作为厂址。地分低田与高田,低田每亩60元,高田每亩100元。

1901年底无锡第一家面粉厂也是全国的第五家面粉厂竣工投产。“厂房共用去二万,机器二万三千,股款三万九千,已透用四千元。幸赖当时钱庄生意好,那年余五千两,可以挪用。”当时75公斤小麦只要2.85元,在荣家创业的启动资金中,土地成本所占比例极低,那时无锡城墙附近仍有许多不适合耕种的荒地,地价便宜。时该厂只有30多名工人,规模有限,并处于创业阶段,没有品牌没有知名度,利润也很少。尽管如此,它却为后来荣家成为中国工商巨子奠定了基础。

1904年在上海发家的周舜卿衣锦还乡,投资8万两白银开办了第一家缫丝厂——裕昌丝厂,自行仿造意大利式缫车96台,用机器缫丝替代传统的土法缫丝。至此,纺纱、面粉、缫丝这三大行业在无锡已打下根底。

1895年到1913年,工商实业家在无锡共办工厂19家。这些工厂在就业、运输、土地、基础设施等各方面都推动了无锡城市的发展,从而使城市的功能结构和市容市貌发生根本性的改变,使“从前自然成长起来的城市”,在不太长的时间里“变成了现代化大工业城市”。

火车开进无锡城

民国初期的无锡火车站

1906年7月18日,无锡到上海铁路通车(1908年延至南京),无锡从此迈入火车时代。当时锡沪间每天只运行客车2对,无锡早上7点08分与下午2点38分开,两趟车大致4小时20分后抵达上海。虽然与现在相比车次少,车速慢,但这是无锡交通史上的一个新纪元,这个新元素的出现使无锡城市空间开始发生裂变。

此前无锡对外交通主要依赖水运,如无锡到上海,航船一般要走3~5天,轮船也要一天一夜(1900年左右,无锡始有轮船),而火车到上海只要3~4个小时,这是一个巨大的飞跃,标志着除传统水运之外无锡又有了新的交通方式。

北门外运河边原来是很平常的农田菜园,火车站建成后,此地人口流量大增,地价大涨。城市的商业中心由城中、南门向北塘、北大街和火车站附近转移。

1912年无锡建成区有5平方公里,是城墙内面积的一倍多。这一年,王朝时代结束,新上台的革命党人意气风发,为缩短市中心到火车站的距离,他们破墙开门,增添了光复门,使几百年的城墙多了一个缺口,城门数由4个增加到5个。

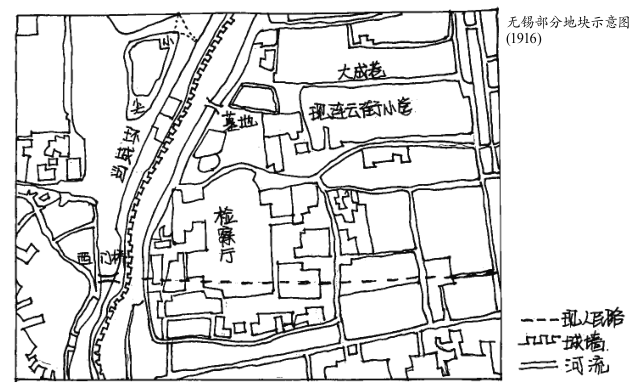

同年,他们在县长俞复支持下,费银1500元,得到南京陆军地图测绘局华锦浦和南洋公学工程系学生邓栽臣、张德载等人的协助,历时近百日,绘制了无锡第一张实测地图。该地图1917年出版发行,2008年无锡市城市建设档案馆以《无锡老地图》名义再版,让其重放光彩。

无锡部分地块示意图(1916)

这张实测地图真实反映了100年前无锡城的原貌。城内西南片仍有大片未开发之地,复兴路与解放路交叉处还有一块墓地。城墙外面除北门、西门、南门一带房屋较多,其他地方仍是农田,兴隆桥到锡山的路上,有大片坟茔。

地图上标示城里有公园、巡警总局、电灯公司与很多教育单位,它们都是新生事物,诞生于清末民国初。城中公园兴办于1905年,后扩展到3.3公顷,它是中国人自己创办的第一所公园;1909年在连元街小学南面设置的巡警总局,起源于1898年商民自筹经费设立的商市团防局;1909年孙鹤卿与薛南溟等人集资纹银6万两创办耀明电灯公司,翌年6月竣工发电,开业时有大小发电机6部,足装16瓦灯13280盏,此为无锡地区用电照明的开始。

实学堂1898年创建于连元街上寿禅庵;同年三等学堂也在崇安寺西方殿开办;1902年东林书院改办东林学堂;1905年竞志女学在水獭桥启程。以学堂代替传统的私塾,让学生了解数学、物理、化学、外语等新知识,无锡的近代教育走在了全国的最前列。

注释:

①《家事、国事、天下事——许倬云一生回顾》,南京大学出版社,2012年,第9页。

来源:同济大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订