|

《黄达全集》(订购)

中国人民大学出版社

11月1日,纪念黄达教授诞辰100周年暨学术思想研讨会在中国人民大学通州校区举行。

政产学研各界专家、学者、校友齐聚一堂,深切缅怀杰出教育家、著名经济学家黄达教授,深入探讨黄达学术思想与教育精神,为推动中国特色金融理论创新发展贡献力量。

会上正式发布《黄达全集》。作为 “中国人民大学校史文库”系列的最新重磅成果,《黄达全集》以10卷的体量规模,对黄达教授一生的写作成果进行了系统整理与校勘,力求最大限度地还原黄达教授的思想精髓与理论原貌。《黄达全集》的出版,对于传承与完善中国特色金融学科体系,引导激励广大青年传承红色基因、奋进时代前列具有重要意义。

内容简介

全集收集了黄达教授从事金融学教学和研究工作以及担任行政职务期间所发表的学术成果,涵盖专著、教材、文章、报告、发言、题词等多种体裁,时间跨度70余年,体量约500万字。书稿主要来源于已经出版的《黄达文集》(1999年,中国人民大学出版社),《黄达文集(续)》(2005年,中国人民大学出版社),《黄达文集(再续)》(2010年,中国人民大学出版社),《黄达文集(三续)》(2014年,中国人民大学出版社),《黄达书集》(2005年,中国金融出版社),《忆旧纪年》(2017年,中国金融出版社),《黄达学术自传》(2020年,广东经济出版社)。

作者简介

黄达,中国人民大学教授,新中国金融学科主要奠基人。中国人民大学校务委员会名誉主任、教育部社会科学委员会顾问、中国金融学会名誉会长。曾任中国人民大学校长、国务院学位委员会委员及经济学与应用经济学学科评议组召集人、第一届中国人民银行货币政策委员会专家委员等。曾获第二届“孙冶方经济科学奖”、首届“中国金融学科终身成就奖”、第六届“中国经济理论创新奖”及第三届“吴玉章人文社会科学终身成就奖”。

《黄达全集》序言

“钟于斯、老于斯”

“我是1950年秋季学期开始从事金融理论教学与科研工作的,中间未曾改行。十年动乱期间,不能教学,但也仍然断断续续地利用各种机会进行这方面的研究和资料积累。算到 1993年底为止,已43年有半。今后岁月,恐怕‘钟于斯、老于斯’几字庶几可以概括。”黄达先生曾在1993年所写的《自述》中如是谈及。

1951年,中国人民大学货币流通与信用教研室部分教师在集体备课,右二为黄达

黄达(1925—2023),天津人,我国杰出教育家,著名经济学家,中国人民大学原校长,新中国金融学科主要奠基人,第八届全国人大财经委员会委员,国务院学位委员会第三届学科评议组经济学召集人、第四届学科评议组应用经济学召集人,教育部社会科学委员会顾问,中国金融学会名誉会长,第一届中国人民银行货币政策委员会委员,中国人民大学校务委员会名誉主任、荣誉一级教授。他的教学科研成果集中体现于《黄达选集》,《黄达文集》及其《续》、《再续》、《三续》,《黄达自选集》,《黄达经济文选》,《黄达书集》和《黄达学术自传》等。曾获得吴玉章人文社会科学终身成就奖、孙冶方经济科学奖、薛暮桥价格研究奖、中国经济理论创新奖、中国金融学科终身成就奖等重要奖项,并多次获得国家级优秀教学成果奖和优秀教材奖。他一生为师,一心治学,以“钟于斯、老于斯”的学术态度,将个人追求融入国家金融学科发展当中,是这个时代“经师”和“人师”相统一的真正“大先生”。

2011年,黄达获首届“中国金融学科终身成就奖”

黄达先生始终坚持在党的领导下探索新形势下的中国高等教育改革与发展。“为天地立心,为生民立命”。他革新办学理念,创新治校实践。黄达先生坚决拥护和贯彻执行党的教育方针,在20世纪80年代任中国人民大学副校长期间,组织编著“中国人民大学丛书”,推出一批具有引领性的高水平科学著作和核心教材;设立“吴玉章奖金基金委员会”,探索国内人文社会科学领域的评价机制。在90年代任中国人民大学校长期间,确立中国人民大学永远奋进在时代前沿的精神追求;继承和弘扬中国人民大学革命传统,接续奠定了中国人民大学“独树一帜”的发展基础。

2008年9月,黄达为中国人民大学财政金融学院2006级金融学专业本科生讲授《货币银行学》导论

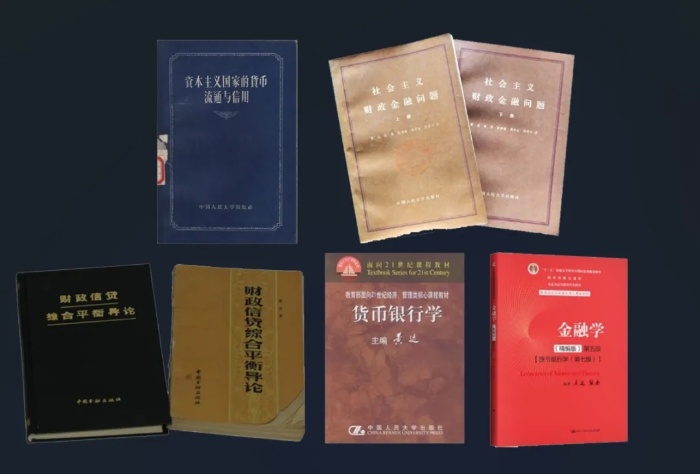

黄达先生是新中国金融教育事业的主要开拓者。“经师易求,人师难得。”他得天下英才而教育之,桃李满天下。在经过“土法上马”成为一名金融学教书先生后,黄达先生本着实现中国教师“在中国大学讲台讲中国金融故事”的愿望,不断编写具有“中国味道”的教材。1957年主持编写的《资本主义国家的货币流通与信用》,是新中国成立后由中国人自己编写的第一部金融学教材。20世纪80年代编写的《社会主义财政金融问题》,90年代编写的《货币银行学》以及新世纪编写的《金融学》,均成为各个历史时期全国高等院校经济学、金融学专业学生的首选教材。其中,《金融学》累计发行 200余万册。他伫立三尺讲坛,为我国培育了诸多扎根中华文明沃壤、能够在东西方两个文化平台上自由漫步的人才。

黄达主持编写的不同时期的金融学专业教材,其中《金融学》累计发行200余万册

黄达先生是新中国财政信贷综合平衡理论体系的系统论证者。“金融天地,浩淼幽深;揽胜揭秘,乐何如之!”他深耕财政信贷理论,奠基宏观平衡体系。黄达先生撰写的《财政信贷综合平衡导论》等论著,系统阐述了货币流通与市场供求平衡的基本内涵、信贷收支与财政收支之间的关系,并提出了正确解决建设资金供求矛盾是实现财政信贷综合平衡的关键这一重要论断,标志着财政信贷综合平衡理论的建立,奠定了中国宏观经济均衡理论的基础。由此构建的“财政信贷综合平衡理论”,为宏观经济学发展增添了中国经验,同时确立了中国宏观平衡理论的基本框架,得到学术界普遍赞誉。

黄达先生是新中国“大金融”学科体系的首倡者和设计者。“古今中外,含英咀华。”他破立并举,将东方文化精髓引入并指导中国金融学科建设,为构建新时代中国金融学科自主知识体系作出了开拓性贡献。世纪之交,黄达先生针对经济金融全球化对中国金融学科建设提出的新挑战与新要求,重构基于中国实际的金融学科框架,首倡并系统设计“大金融”学科体系;几代学人在此基础上不断传承发扬,主张金融与实体经济相结合、宏观金融与微观金融相结合,具有鲜明“人大学派”特色的重大理论创新体系日渐形成。

黄达先生是新中国金融理论的积极实践者与金融决策的积极参与者。“知行合一,经世致用。”他扎根中国大地,坚持“理论研究要与中国实际相结合,立足中国实际,解决中国问题”,为新中国经济金融发展建言献策。早在 1979年,黄达先生即开始正面讨论当时尚属理论“禁区”的通货膨胀问题,并于80年代初期提出“通货膨胀将长期存在”的判断。1993年,黄达先生提出用“货币供给”代替“货币发行”的建议,中国人民银行自1994年第四季度起正式按季度公布货币供给的统计。进入21世纪以来,针对经济全面开放背景之下中国应当采取的应对政策,黄达先生也提出了许多自己独到的看法。例如,人民币发展之路一定是“非常宽阔却绝非平坦,需要在摩擦中妥协,在摩擦中协调,在摩擦中寻求合作”等等。

黄达先生与货币银行学结缘70余载,专注于经济金融学研究,心无旁骛、深耕不辍,著述丰硕。为全面梳理黄达先生的学术成果,我们对其一生的写作进行了系统整理与校勘,分类编排,以时为序,辑为《黄达全集》。所收资料自20世纪50年代初黄达先生初登大学教坛起,至2021年止,分为文集与书集两大类。其中,文集涵盖黄达先生撰写的财经类文稿、行政文稿及其他文稿,既包含曾收入其文集的篇章,也有未曾收入的遗珠;书集则收录其所著教材和著作。因文稿与书集为黄达先生从教70余年中陆续发表和出版,时间跨度很大,一些问题已难以核查,故此次结集出版,仅对明显的文字错漏进行了校正,尽可能保持了文章、著述发表或出版时的原貌。在全集编辑出版过程中,中国金融出版社和广东经济出版社给予了大力支持,在此表示诚挚的感谢。出版《黄达全集》,全面反映黄达先生积极推动中国高等教育改革与发展的奋斗探索,一生精勤治学、孜孜不倦的学术追求,为中国金融体制改革建言献策的金融实践,对于传承与完善中国金融学科体系、坚持与弘扬“永远奋进在时代前沿”的精神追求具有重要意义。

2007年9月,中国人民大学举行第三届“黄达-蒙代尔经济学奖”颁奖典礼暨诺贝尔经济学奖得主学术演讲,黄达和蒙代尔握手致意

《黄达全集》分十卷,分类和专题如下:第一卷和第二卷,财经类文稿;第三卷,行政文稿和其他文稿;第四卷,《资本主义国家的货币流通与信用》和《货币信用学(上册)》;第五卷,《我国社会主义经济中的货币和货币流通》、《财政信贷综合平衡导论》和《工农产品比价剪刀差》;第六卷,《社会主义财政金融问题》;第七卷,《货币银行学》;第八卷,《宏观调控与货币供给(修订版)》和《金融——词义、学科、形势、方法及其他》;第九卷,《与货币银行学结缘六十年》;第十卷,《忆旧纪年》和《黄达学术自传》。

“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。”20世纪中期以来,黄达先生便以著述、学识和人品闻达于金融学界,不断熔马克思主义经济学、西方现代经济学与中国实际于一炉,以“能够在虚幻的宁静世界中参悟学术的真谛”为乐,终成一代大家。黄达先生曾说:“人类的智慧、学识和文明,永远是超越国界的。”“时代背景不同,每个人自己的条件不同,但科学之路总会被有志者走出来的。”让我们重温黄达先生的光辉思想,传承他忠诚坦荡、淡泊名利、甘为人梯的人格魅力,豁达谦逊、博学高远、教泽流芳的学术风骨,为建设中国金融学科自主知识体系而努力奋斗。

中国人民大学财政金融学院

2025年3月

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订