|

9月3日下午,王蘧常先生著作稿捐赠仪式、《王蘧常文集》新书发布会、王蘧常先生法书(线上)展览开幕式在学悦风咏书社举办。复旦大学副校长陈志敏出席仪式并致辞。王蘧常先生的家属,以及来自学术界、书法界、出版界、媒体界等50余人齐聚一堂,探讨王蘧常先生的学问和艺术成就。

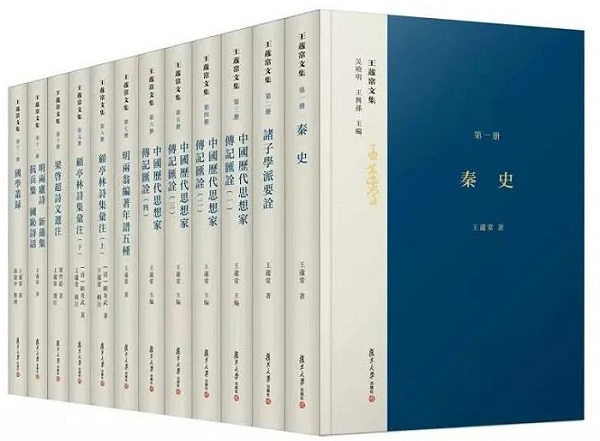

为抢救性整理和研究王蘧常先生的学术成果和书法诗学艺术,传承和发扬王蘧常先生的学术和艺术精神,从2017年开始,复旦大学哲学学院成立王蘧常研究会,历经五年时间,整理汇编成《王蘧常文集》,由复旦大学出版社于今年1月正式出版,全面展现了王蘧常先生在国学研究领域的成就。

《王蘧常文集》共十二册,收录王蘧常所撰、注、编纂的所有著作十四种,总计427万字。包括史学著作《秦史》《中国历代思想家传记汇诠》及《沈寐叟年谱》等五种年谱;子学著作《诸子学派要诠》,前人别集笺注类著作《顾亭林诗集汇注》《梁启超诗文选注》,自撰诗文别集及诗话作品《明两庐诗》《新蒲集》《抗兵集》《国耻诗话》,并辑录了王蘧常散见于报纸杂志中的单篇文章28篇。其中,《秦史》《中国历代思想家传记汇诠》《顾亭林诗集汇注》《梁启超诗文选注》为校订再版;首次整理出版的文稿有《诸子学派要诠》《明两庐诗》《新蒲集》《抗兵集》《国耻诗话》及《嘉兴钱衎石先生年谱初稿》《沈寐叟年谱》《王部畇年谱》《严几道年谱》。第十二册《国学丛录》所收王蘧常先生单篇文章28篇,最早作于20世纪20年代,最晚成于20世纪80年代,时间跨度半个世纪以上,此次搜遗整理,亦为学界留下一份学术遗产。

文集内容广泛涉及中国思想史、中国古代史、中国古典文学等领域,同时也记录了近代以来中华民族的苦难与奋斗,如《明两翁编著年谱五种》所收的五位谱主,均为身处清末民初“三千年未有之变局”中军、政、学各领域的代表人物,先生本着知人论世的学术传统,为这些身处时代旋涡中心的人物编纂年谱,其拳拳报国之志向及为往圣继绝学之心态油然纸上,足令后学慨叹。作于抗日战争时期的《抗兵集》《国耻诗话》等作,记载了大量抗日志士的英勇事迹,以及从鸦片战争至抗日战争近百年间国势衰微和国人奋勇抗敌的诗作,反映了先生身陷孤岛时同仇敌忾的爱国情怀,堪称一代诗史。总之,《王蘧常文集》具有很高的学术价值和文献价值,对于文史哲相关学科的深入展开具有重要意义。

为进一步推动王蘧常先生思想研究,王蘧常先生的家属决定将他们所珍藏的王蘧常著作稿《诸子学派平论疏谊稿》《秦史稿》《秦史佚稿》捐赠给复旦大学哲学学院和研究会,这是王蘧常先生颇具代表性的两部著作。其中,《诸子学派平论疏谊稿》反映了王蘧常先生在诸子学研究方面的成就:《诸子学派平论疏谊稿》写于1930年,是由王蘧常于20世纪20年代末在大夏大学教授先秦诸子学术的讲稿整理而来。成书后他将其送呈梁启超先生教正,梁先生不但回信嘉勉,还亲自将书名改为《诸子学派要诠》。这部著作在未出版之时,其部分内容就已经被王国维先生用于清华大学国学研究院,后来好几所大学也都用这本书作为诸子哲学课的教材。而捐赠的另外两部分手稿《秦史稿》《秦史佚稿》更是凝聚了王蘧常先生毕生研究的心血,也是其坚韧的治学精神的象征——治《秦史》是王先生年轻时就立下的志向,但其过程可谓一波三折,由于战乱和政治运动曾两次遭毁,此次其家属捐赠的是王蘧常先生在上世纪80年代初不顾年老体迈重新撰写而成。

会上还举行了王蘧常先生法书(线上)展览开幕式。这一展览共展出王蘧常的作品(包括对联、题跋、横幅、尺牍等)76件,分为三个部分:植基、专肄、化冶。每个部分作品按照年代排列,其中包括新发现的1920年代书法对联。

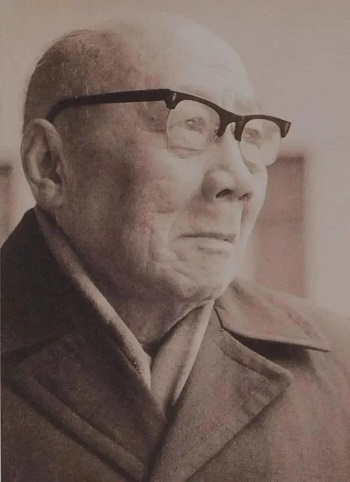

王蘧常先生是著名的中国文史学家、哲学家和书法家,是复旦大学哲学系的创系元老,也是中国哲学学科的奠基人之一。2018年,王蘧常先生入选首批“上海社科大师”。

王蘧常幼年受父影响,七岁时能作诗。早年曾师从沈曾植先生治学。1920年入无锡国学专修馆。晚年致力于书法,精心研究汉简,欲化汉简、汉帛、汉陶于一冶,拓展了章草之领域。其书法作品在日本享誉极高,人称“古有王羲之,今有王蘧常”。曾任上海交通大学、光华大学(今华东师范大学)、复旦大学教授,文史哲艺俱通,著作宏富。

先生曾在自述中表示自己的学术研究从专事史学开始,后研习子学与文学也意在辅助史学研究。出版著述有《秦史》《诸子学派要诠》《先秦诸子书答问》《严几道年谱》《沈寐叟年谱》等,诗集有《国耻诗话》《抗兵集》《赤熛怒颂》等,主编有130万字的《中国历代思想家传记汇诠》。

复旦大学副校长陈志敏:

王蘧常先生学识渊博、文史哲兼通,以经学、史学、诸子学研究著称,又以书法、书学名世。《王蘧常文集》具有极高的学术价值和文献价值,对于文史哲学科的深入研究具有重大意义。王蘧常先生的著作稿是学术和书法艺术高度融合的精品,围绕这些著作稿的进一步整理研究和宣传推广,对于推进书法艺术传播,接续文脉,弘扬优秀人文传统有着重要意义。他希望哲学学院继续努力,大力加强整理和研究王蘧常先生的著作稿,促成王蘧常先生著作稿的影印出版和展览,为进一步推进文史哲研究、推广中国传统书法艺术做出贡献。

复旦大学哲学学院院长孙向晨:

王蘧常先生在世之时,非常关心中国传统文化在改革开放时代的传承与弘扬。《王蘧常文集》的出版为中国哲学学科未来的发展提供更强大的动力,对于推动传统学问的研究具有重要的学术价值。他认为,王蘧常先生家属把其手稿捐献给哲学学院,意义非凡。“中国文化传统特别强调书写,书写是中国学问的根基,书写不单单是记录思想,更是一种文脉相续,一种文化传承。像王蘧常先生这样的大学问家、大书法家,他学术手稿的意义就更加重要,这是学术与书法精品的高度结合,是中华人文传统的真正体现,必将成为我们学院的镇院之宝,也将成为学校的珍贵典藏。

复旦大学哲学学院教授、王蘧常研究会会长吴晓明:

王蘧常先生是碑学运动的最后完成者,这是非常大的成就。草书要进入碑学,非常困难,因为其在古代碑刻上极为罕见。王先生的方法有二:一是用隶书和篆书的笔法写草书,这样就使得原来“一寸见方”的章草,在他笔下有一张桌子那么大。二是饱览大量草书碑文,掌握比前贤更多的书法资料,拒绝杜撰,真正做到“笔笔有来历”。吴晓明认为,王蘧常先生的著作稿将为哲学学院增添异彩,使得后辈在中华传统文化的探索上有非常广阔的领域。

王蘧常先生之子、王蘧常研究会会长王兴孙:

父亲一生坎坷,经历了二十世纪所有的战乱、浩劫和各种风风雨雨,中年起又疾病丛生,但他终其一生始终没有放弃的是年轻时就立下的著书立说、教书育人的志向和追求。十二册《文集》充分反映了父亲的学术精神和人格风范,“绝大部分著作与诗篇都是他在与苦难、与清贫、与焦虑、与病痛不断争斗的状况下完成的。更重要的是,这些著作和诗篇又都是发自于他自己的内心,遵从自己的信仰,写他信服的事、写他尊崇的人。”王兴孙认为,让父亲的著作回归哲学学院是最好的归宿。“父亲并没有给我们子女留下多少书法作品,但我们还是收藏有他的两三部著作手稿。我们觉得这些著作稿不应由家属私藏,更不能流向市场,而应该由公立机构保存下来、珍藏起来、面向社会开展研究。

来源:复旦大学版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订