|

【摘要】国内大学数字教材出版不仅具有大时代背景下的统一发展趋势,也具有基于国情的本土特色。作为涉足此领域的出版人需要了解当前国内教育新基建的“硬环境”和数字教学法的“软环境”对数字教材发展的推动机制,以及高教教师教学资源“自供给”中出现的版权隐患,才能更加理性地进入大学数字教材出版赛道。

【关键词】数字教材;教育新基建;数字教学法;资源自供给

由国家市场监管总局(标准委)批准发布的《数字教材中小学数字教材出版基本流程》、《数字教材中小学数字教材元数据》和《数字教材中小学数字教材质量要求和检测方法》3项推荐性国家标准从2022年11月1日起正式实施,①与此同时,大学数字教材的标准规范正在紧锣密鼓地制定,国内大学教材出版的另一个赛道——数字教材正在初步形成。

世界著名教育出版商麦格劳希尔首席执行官西蒙?艾伦2020年11月称,“截至2019年底,我们大约75%的高等教育教材采用了数字化出版。2020年头几个月,这一数字迅速增长到89%,我认为在疫情后,这一数字还将继续保持”,“我们看到了在线学习的巨大增长,我认为如果没有COVID-19病毒,可能至少需要5年时间才能达到这一水平。”②另外,根据一项美国2022年的调研报告显示,2021-2022学年美国大学生课程教材类(包括教科书和数字材料)的平均支出下降了22%,从2011-2012至2021-2022学年持续十年下降,学生教材类支出大幅下降了44%。2021-2022学年,大学生课程教材类平均支出为314美元,其中购买新印刷教科书平均支出为101美元,二手印刷教科书为69美元,租用印刷教科书为47美元,eTextbooks为97美元,其中eTextbooks上涨156%。③十年以来,国外数字教材的发展有力促进了困扰学生学习中成本痛点问题的解决,而从2020年开始的全球新冠疫情加快了国外数字教材的出版,既有力缓解了线下教学的压力,也加速了国外教育出版整体数字化转型的进程。

相对于国外大学数字教材的出版形势,国内大学数字教材出版不仅具有大时代背景下的统一发展趋势,也具有基于国情的本土特色。作为涉足此领域的出版人需要了解当前国内市场对于数字教材出版的动力和隐患,才能更加理性地进入大学数字教材出版赛道。

一、教育新基建——数字教材出版的“硬环境”动力

2021年7月,教育部等六部门发布了《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》,标志着教育新基建时代的来临。教育“新基建”将通过5G、云计算、教育大数据和人工智能为代表的数字新型基础设施的建设大大拓展传统教育空间,教学媒介形态更加丰富多彩,将引发教学全过程、全要素的数字转型与智能变革。疫情时代教育行业线上线下融合的教学范式变革成为我国教育新基建的加速器,利用线上教育资源教与学成为新常态,④多模态学习分析技术、学科知识图谱技术、数字资源的机器学习、区块链管理技术等有更多机会与教材学习系统和流通系统相结合,教材作为重要的教学资源亟待升级改造。

教材本质上由媒介构成,任何一种教材都通过某种媒介实现,无媒介无教材。从宏观层面而言,教材形态总是以某种媒介为载体,受媒介形态的影响,呈现媒介自身的形态特征,受媒介形态演变规律支配。新媒介促进新教材产生,新基建推动新媒介发展。

更为底层的是,本轮教育新基建突出的是一种数字新基建,数字新基建将会改变人与自然环境的互动关系,形成了“人机共生”和“万物一体”的全链接状态,这些变化都将改变知识生产的条件和方法。⑤数字新基建将从认知表征、数据采集和研究范式、知识表达与编排等方面对知识产业带来变革,推动知识产业的创新发展,⑥推动教材出版生态的全方位变化。

教育新基建将使教材内容的表征更具多样化,进入跨功能、跨场景具有个性化的服务领域。借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、人工智能、人机接口等技术对认知对象进行表征,融入虚实融合教学场景、智能导学系统、智能助教、智能学伴、教育机器人等新型资源开发,不仅使教材介入学生的深层次学习体验和知识建构,并将延伸至整个教学过程链,扩展到知识学习伴随的技能训练、交流协作、反馈评价等以往教材仅仅作为知识承载媒介而无法顾及的更多教学活动环节。通过对学习内容的不同表征方式,带来新的传播渠道,拓展教材应用场景。教材的多样化表征兼容适配物联网、智能教学终端、VR/AR等各类信息化教学场景的部署,实现在线上线下融合的泛在学习空间中应用,突破课堂教学场景的局限。在特殊场景的教学中也可以借助各类多模态感官强化、体势感知增强等技术加强知识呈现与技能训练的交互性、沉浸性、感知性,适应学生学习的个性化需求。③

教育新基建将可以实时记录教学过程中产生的海量数据,从而出现新的数据采集和分析范式,不论对外显学习还是内隐学习的研究指导都具有突破性的意义。通过教育新基建,线下学习在智慧教室和情绪感应系统中,全程监测教学过程中学生的生理情绪自然变化,由软件系统自动、实时、连续记录学生的学习行为和考核评价结果,而线上学习通过基于网络的各种学习工具不间断记录学习者学习行为数据,教师利用数据分析技术挖掘数据背后的深层次信息,从海量多源异构数据中提取所需信息,借助认知图谱技术,了解学生知识图谱上每个知识点的掌握情况,更加精准地构建学习者知识画像,从而更加精准地向学习者推荐适切的学习路径与学习资源。⑦

教育新基建将使旧知识的表达、编排和组织更具新技术特色,形成所谓“信息技术支撑的交叠形态的知识”④,进而打破原有的知识分工状况,形成新的专业分工和课程体系。“信息技术支撑的交叠形态的知识”具有明显的交叠融合特性:一是基于多学科多层次原理知识之间的融合,单一学科的知识和方法需要在多学科领域进行转移和交融,解决问题需要运用不同学科的知识和方法;二是多学科的原理知识与信息技术直接的组织融合,新的跨学科知识融合表达需要借助许多其他技术信息的处理才能被理解;三是普遍的知识原理需要与特殊的地方性知识、案例相融合,不同的平台算法可能产生不同的技术路线或知识生态。④

二、数字教学法——数字教材出版的“软环境”动力

教材作为教学内容表达和传播的载体,教学场景的变化也在影响教材形态的发展。之前教师授课,学生做笔记,整个学习过程在一个相对有限和离散的工具和技术环境中展开。今天的学习环境要复杂得多,第一批“笔记本电脑大学”于20世纪90年代中期推出,紧接着是无线和网络的浪潮,我们现在正处于第三批移动和手持数字工具的浪潮中。学习者和教师基于笔记本电脑和其他移动工具的学习环境可以改变教学和学习体验。同时,学生们使用电子邮件、社交媒体工具交流,还发现了讨论板、在线论坛、博客和wiki的社区建设和网络交互能力,这些媒介技术工具正在极大地改变学习者和教师之间的交流模式和教学关系,因而也极大地改变了这种教学交流模式的载体——教材。以精品视频公开课、精品资源共享课、慕课等为代表的在线教学突破了讲台和教室的界限,有效地将教学内容、教学活动和教学环境结合在一起,通过线上线下的混合式教学方式,在完成基础知识传授的同时,满足了学生个性化学习的要求。这些新的教学实践方式促进了教材形态变化。

教学法是为了满足特定生态环境下社会对人才的需要,实施教学实践的一套原则和方法。它受社会、政治等外在要素的影响,同时又从外部环境中选取资源、工具等教学要素,安排和组织教学过程。⑧

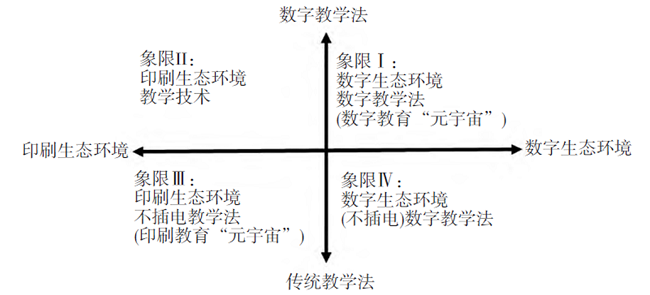

采用北大学者郭文革设计的“环境——教学法”四象限分析不同外部环境搭配不同教学法反映不同方式的人才培养侧重点(见图1)。“数字教学法”与“教学技术”最大的差别在于:前者用数字技术培养数字素养能力;后者则是用数字技术提高传统教学法的效率或效果,培养具有印刷读写素养的人才。⑦数字生态环境和印刷生态环境具有各自不同的媒介生态环境,搭配不同的教学方式,孕育出不同的教学实践,具有不同的内在教学构成要素。只有同时将硬件环境和环境中匹配的教学法结合起来才能真正培养适应新媒介环境下具有新时代特性的人才,要不然只会是“新瓶装旧酒”。

图1 “环境——教学法”四象限分析法⑧

比如目前国外数字生态环境中出现一种“黑客松”教育教学组织模式。Hackathon(黑客松)这个词源自marathon(马拉松)。马拉松运动员在一段持续较长的时间内参加高强度赛跑,而黑客松则要求参加者在一段规定的时间内以团队形式集中研究一个课题。 黑客松旨在“用现实世界问题培养学生的知识和重要横向技能(诸如创造性、解决复杂问题、判断和决策等)”,因此有助于培养面向未来的人才;黑客松初衷是给参加者提供体验式和主动学习的机会,并且能够与专家导师和助学者进行各种互动。这种方式就需要基于不同媒介设计基于现实综合性问题的教学资源(教材)解决方案,以培养能批判性思维和善于交流以及能够适应不断变化职场形势所需要的人才。

美国现代语言协会于2020年在线正式出版的《人文学科中的数字教学法》就是在这种数字生态环境下,出版的一种数字时代的教学法知识体系,以及一种教学法的数字教材(合集)。“好的教学往往来自于改编或借用他人的优秀作业、课堂活动、教学大纲,甚至是讲义”,基于这样的理念,该教材用59个关键词、24类教学构件、79种标签等“元数据”串联573个优质“教学构件”案例,形成了一部教师可以分叉、重混使用的“数字教学法”新型教材。⑧

三、资源自供给——数字教材出版的版权隐患

2020年爆发的新冠肺炎以迅猛之势蔓延到全世界,迫使全球教育转向在线教学,这也成为高校教师实践在线教学以及相关教学资源的最好测试场景。疫情期间不少高校教师利用各种渠道获取的各种教学资源作为搭建在线课程的素材,其中包括出版社提供的相关资源。不管是利用哪方提供的教学资源,最终需要教师来组织、编排适合自己的线上课程。由于没有统一的“线上教材”参考,一部分实操能力强的老师,在网上建立了自己的在线课程,满足了线上教学个性化需求,疫情期间国内高校线上课程的建设中出现一种资源“自供给”的现象,而这种现象也是数字时代以来越来越多掌握信息技术高校教师投身数字化教学的一个缩影。

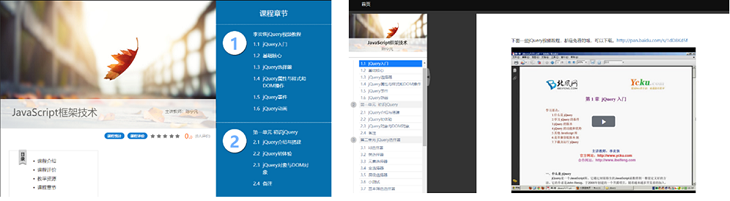

广东高职院校的一个教师介绍:“我自建了超星平台网络课程(见图2)。教学中从一些慕课或者网络课程平台,将部分资源整合到超星平台使用。网络资源很多是小知识点配以小案例,短小精悍。”老师基本上是根据教学目标,通过自己多年积累的各种素材,包括线上或者线下,都安排在自己的课程内容中,几乎是“随下随用”,老师自身也强调只通过账号和密码供自己的课程学生使用,不涉及大规模的网络传播。

图2 教师自建网络课程

在教材的电子版本中也出现教师自己扫描使用的情况,这种种网络使用资源的情况是否合法呢?根据我国著作权法的基本原则,作品一经创作,即受我国《著作权法》的保护。因此,教学视频或文字内容,属于著作权人应享有的专有著作权。另根据我国《著作权法》第2条第6项的规定,“在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:(六)为学校课堂教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行。”因此,该条为课堂教学提供了一个法定许可的空间。

但根据目前老师的使用情况来言,即便是免费提供,也当属侵权行为。首先,上述法条中明确规定,“供教学或者科研人员使用”,结合立法背景,这里的教学或者科研,就是指供教学人员或者科研人员使用。换句话说,供学生使用是不允许的。其次,法律允许的是少量复制已经发表作品,假如复制的内容过多,则同样是不允许的。再次,根据立法原意,允许教学人员少量使用复制作品,就是考虑到在课堂教学这样一个相对封闭的场所,对著作权人的影响有限。但如果教学人员用到自己的网络课程中,尽管只是提供给学生使用,但基于网络传播的互联网属性,对著作权人的影响则是显而易见的。因此,网络课程中使用他人的教学视频或者文字内容,供学生使用的做法是违法的。只是由于一般情况下都是“为学生免费使用”,故著作权人大多不会主动提起侵权主张。

但教师对教学资源版权以及整个教育环境对这种版权使用的认知,则不利于国内出版社大规模向数字化转型,因为虽然违法,但违法成本很低。这对出版机构开发来说,则损失巨大。出版机构如果开发数字教材,各种涉及视频、音频、图片、文本等版权费用都需要支付。如果出版机构自己开发,也被老师以较低的“违法成本”使用的话,对于出版社而言的经营主体就没有太大的创新动力了。因为即使追究起来,“法不责众”,也会白白浪费出版社的大量人力和物力资源,从而得不偿失。

一项2021年德国的调查显示,德国出版商和书商协会发现针对教学使用教材资源法案的松动明显影响了大学教材的销量。自2003年德国《版权法》首次允许免费使用作品节选以来,教学媒体的销量下降30%。随着2018年新的知识社会法案(UrhWissG)扩大无许可证使用以来,教材销量下降速度加快。“如果高质量教学媒体的作者和出版商继续失去销量,他们就不可能提供高质量的教材”。

在美国某所大学教授对外汉语的陈老师介绍:“在疫情期间的教学过程中,我主要使用自己的Fun Fun Mandarin视频科技教学平台(见图3),里面包含视频动画,同时也包含AI人工智能和智能科技工具辅助汉字书写等,学生一般是购买账号随时随地学习。”“通常选择带有可理解输入、交互性强的或者方便全班展示,能帮老师省时间备课的教学资源。优秀或者多功能的教学资源一般采用购买的方式获取。也有免费版本的资源,但是通常这些资源的功能有限”。国外教师对使用付费和免费教学资源之间的界限一般是比较明确的,而且也越来越认可使用优秀或者功能更好的教学资源需要付费,对于他们而言“节省下来的备课时间”可能更值钱。

图3 Fun Fun Mandarin视频科技教学平台

总体而言,教材受两种过程决定:一种称教材为教学的载体,一种称教材为一种知识产品;即受两种行为影响:一种是学习行为(课堂教学行为是学习的一种方式),一种是知识生产的行为。这两种行为又都受到知识传播场景的影响。正如法国历史学家布罗代尔所指出,历史轮廓化的过渡只能在很长的时期内才能看到,就像河流慢慢形成河岸一样。当前国内数字“硬环境”和教学“软环境”对大学数字教材出版的推动,以及基于中国国情环境中产生的“隐患”都是决定大学数字出版能长期健康可持续发展的重要影响因素,决定了今后大学数字教材出版生态链的发展走向。

参考文献

①赵文君.中小学数字教材推荐性国家标准,今年11月实施![EB/OL].(2022-5-30) [2022-10-18].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1734254528285082021&wfr=spider&for=pc.

②Anthony Moran.A digital transformation in education.[EB/OL].(2020-11-02) [2022-8-20].https://www.ceo-na.com/executive-interviews/a-digital-transformation-in-education/.

③AAP. A Victory for Affordability: Student Spending on Course Materials Declines 22% During the 2021-2022 Academic Year.[EB/OL].(2022-5-18) [2022-10-20]. https://publishers.org/news/victory-for-affordability-student-spending-on-course-materials-declines-22-during-the-2021-2022-academic-year/.

④柯清超,林健,马秀芳,鲍婷婷.教育新基建时代数字教育资源的建设方向与发展路径[J].电化教育研究,2021,42(11):48-54.DOI:10.13811/j.cnki.eer.2021.11.007.

⑤韩震.知识形态演进的历史逻辑[J].中国社会科学,2021(06):168-185+207-208.

⑥郭文革,黄荣怀,王宏宇,贾艺琛.教育数字化战略行动枢纽工程:基于知识图谱的新型教材建设[J].中国远程教育,2022(04):1-9+76.DOI:10.13541/j.cnki.chinade.2022.04.008.

⑦祝智庭,郑浩,谢丽君,吴慧娜,吴永和.新基建赋能教育数字转型的需求分析与行动建议[J].开放教育研究,2022,28(02):22-33.DOI:10.13966/j.cnki.kfjyyj.2022.02.003.

⑧郭文革,杨璐,唐秀忠,李海潮.数字教学法:一种数字时代的教学法及一种教学法的数字教材[J].中国电化教育,2022(08):83-91.

⑨罗辛•里昂斯,马克•布朗,恩达•唐隆,肖俊洪.线上黑客松:重新构想数字时代教学法[J].中国远程教育,2021(08):60-70+77.DOI:10.13541/j.cnki.chinade.2021.08.007.

⑩Porter Anderson. Copyright: Germany’s Börsenverein Warns Textbook Market Is ‘Shrinking Drastically’.[EB/OL].(2021-09-02) [2022-10-21]. https://publishingperspectives.com/2021/09/copyright-germanys-borsenverein-warns-textbook-market-is-shrinking-drastically/.

来源:中国大学出版社协会

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订