|

摘要:在新中国成立以后马克思主义经典著作的编译出版实践中,编译出版机构通过集体译校制度、翻译与研究并重、不断修订的方式来保障内容文本的“权威性”标准。这种以“权威性”作为编译出版标准的实践方式是意识形态建设中的“统一化”策略,为确立和巩固马克思主义在意识形态领域中的主导地位作出了重要贡献,也为当下主题出版走出去时的意识形态建设提供了经验参照,故而呈现出典型的知识环流特征。新时代的马克思主义经典著作编译出版应传承这一策略手段并加以推广到习近平新时代中国特色社会主义思想等主题出版的走出去实践中,从而为21世纪的马克思主义的国际传播和讲好中国故事作出更大的贡献。

关键词:权威性;统一化策略;意识形态;国家翻译出版;知识环流

在党的二十大报告中,习近平总书记强调了意识形态工作是为国家立心、为民族立魂的工作,因此我们必须坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度不动摇,全面落实意识形态工作责任制,用以解决意识形态领域中存在的新挑战。[1]在落实马克思主义意识形态建设时,马克思主义经典著作的编译出版是党百余年来的一项基本经验举措。值得注意的是,作为马克思主义意识形态象征形式的马克思主义经典著作,在出版过程中与主题出版的目的、功能、特征有着内在的同一性,因此它是典型的主题出版实践。[2]

在马克思主义经典著作编译出版这一典型主题出版实践中,编译出版机构以建构权威性的文本作为基本标准,为马克思主义意识形态建设提供了“统一化”的实践策略。这种“统一化”策略在出版业中落实意识形态安全和推进出版业质量高质量发展以及对习近平新时代中国特色社会主义思想等主题出版物的走出去(对外编译出版)同样有着较好的借鉴意义,它呈现出典型的知识环流特征。知识环流是在知识传播过程中出现的一种知识循环流动的现象,这一概念常见于书籍史研究等领域中。不同于中日交往早期,日本模仿中国类书,后来中国则从日本转译来自西学“百科全书”概念的日用类书出版,此类由内向外再向内的“知识环流”[3],马克思主义经典著作编译出版中统一化策略的“知识环流”与当代中国新闻传播学知识从译介到走出去的“知识环流”[4]一样都是以由外向内再向外的环流方式来推进知识传播。为此,本研究有必要对这一实践策略的知识环流展开深入分析,从而为主题出版走出去提供更好的经验参照。

一、作为意识形态建设实践策略的权威性标准

马克思主义经典著作在参与到马克思主义意识形态建设时,内容的编译生产是最先嵌入到其中的一个环节。意识形态是在无形中影响翻译行为的手。翻译是马克思主义经典著作在中国传播流通的关键性内容生产环节,在嵌入到马克思主义意识形态建设时,“使翻译为政治服务”[5]是一个必然的结果。作为意识形态国家机器的中央编译局和人民出版社,在通过马克思主义经典著作来实现马克思主义意识形态建设时,除了转译马克思主义经典著作文本外,还可以借助相应编译策略有效地对读者进行意识形态的引导。其中作为标准的“权威性”就是一种意识形态建构编译策略。约翰•汤普森在《意识形态与现代文化》一书中提出了意识形态运行有着五种一般模式,它们分别是“合法化”“虚饰化”“统一化”“分散化”“具体化”[6]。在意识形态建构的“统一化”策略中一个具体的实践操作方式是“标准化”。而马克思主义经典著作编译出版中以“权威性”作为标准正是其具体实践方式,它有助于在读者群体中树立起相对统一的集体认同和评价。

马克思主义经典著作是典型的政治性文本,这决定了它在翻译出版过程中是一种政治传播行为。作为一种国家翻译实践活动,它是以社会效益优先为原则的国家行为,因此在翻译活动中译文内容的权威性就成为译本生产的基本标准。这一编译生产标准对马克思主义经典著作的编译人员有着巨大影响,使得他们深刻地认识到该项工作是“代圣人立言”,为此在翻译时须时刻保持着谨慎的态度。正如闻文所指出的:“我也深深地感到翻译是一个荆棘载途的工作,特别是马克思恩格斯的经典著作,处理稍微一不慎,轻则贻笑大方,重则歪曲原意,造成思想理论混乱。” [7]同时,这也促使译校人员在翻译和校对过程中对译文中的译名、引文以及标点符号的使用都须精心核对,甚至“不仅核对大段大段的引文,而且对有些掐头去尾的半句话也要核对,务求查明出处,还其本来面目” [8]。这种严谨的态度是译文权威性的必备品质,因为马克思主义经典著作作为马克思主义科学化知识体系的传播载体,其中大量的理论概念如果似是而非,将导致理论解读的混乱,以至于在利用理论指导实践时出现重大失误,甚至还关系到党和国家的发展方向等重大政治性问题。所以,在编译出版时必须确保其中概念的准确性和译本内容的权威性。

二、马克思主义经典著作编译出版中的统一化策略举措

中央编译局和人民出版社在对马克思主义经典著作进行编译出版时,形成了集体译校、翻译与研究并重、不断修订完善的制度化实践举措来保障其译本内容的权威性,并使其成为一项编译出版实践的基本标准用以实现“统一化”策略的意识形态建设功能。

(一)集体译校的制度化

翻译被纳入政治体制中后便被赋予了“使命色彩”,这必然会导致翻译走向制度化,它将利于翻译的集约化生产并赋予翻译群体共同的利益追求、价值取向和意识形态,从而保证译本的权威性[9]。值得注意的是,中央编译局的特殊性在于,它在马克思主义经典著作中的翻译和校对中同时进行制度化。因此,在国家翻译出版实践中它采取的是译校的制度化来保障译文的权威性。在译校过程中制度化的操作性方式是集体翻译和集体校对。

1.集体译校

集体翻译在翻译实践过程中是一种常见的翻译实践方式,尤其是对经典著作而言。中国古代“译场”的佛经翻译就是典型的集体翻译实践。在中央编译局成立之前,翻译家谷鹰认为“除了要有正确的翻译理论和翻译方法作指导以外,只有组织集体翻译的方法,把原文反复阅读,反复研究,反复讨论,把译文反复阅读,反复讨论,校之再三”[10]才能做好马克思主义经典著作的翻译工作。集体译校进一步可以分为国家层面和民间层面两种类型,张孟闻认为新中国成立初期的国家力量似乎还不能照顾到那么细,因此主张通过私人学者之间的集体译校来提高翻译质量。[11] 1951年叶圣陶在第一届全国翻译工作会议上的总结报告中就“集体译校”这一问题进行了总结,也认为集体译校这一举措能够大大提高翻译质量。[12]

中央编译局成立以后,集体译校工作方式最先是在《斯大林全集》的翻译出版过程中确立的。王锡君指出中央编译局的集体翻译“通常是若干人组成一个小组,译品先由初学者初译,然后彼此互校,经返回原译者修改后交给一名较熟练的同志初步定稿,下一道工序由定稿员直接审定,或经校审后再呈最后定稿人审定。最后送局领导审查。”[13]这种方式有利于形成统一的翻译风格,有利于集思广益、博采众长,有利于出书出人。

2.集体译校的流程规范

中央编译局在集体译校中还对其流程进行了制度性的规范。这种译校流程规范化的实践仍起源于《斯大林全集》。《斯大林全集》中文版的译校程序大致是:“首先,将译稿分成三部分,分别交由副局长兼第一翻译室主任姜椿芳、编审室副主任陈山、第二翻译室主任何匡分别校审,然后彼此互校,互校的意见,由原校审者吸收。同时苏联汉学专家李必新、安东诺夫、郭朗秋各自根据俄文对全卷译文校阅一遍,提出修改意见,也由原校审者吸收。译稿经过这样几道修改后,形成初校稿。初校稿交由副局长兼编审室诸如陈昌浩进行校改,形成二校稿。二校稿交由局长师哲审订,形成最后定稿。……定稿完成后,又分送中央分管理论工作的领导同志和马列学院(中央党校前身)、人民出版社理论研究室等研究单位征求意见。”[14]

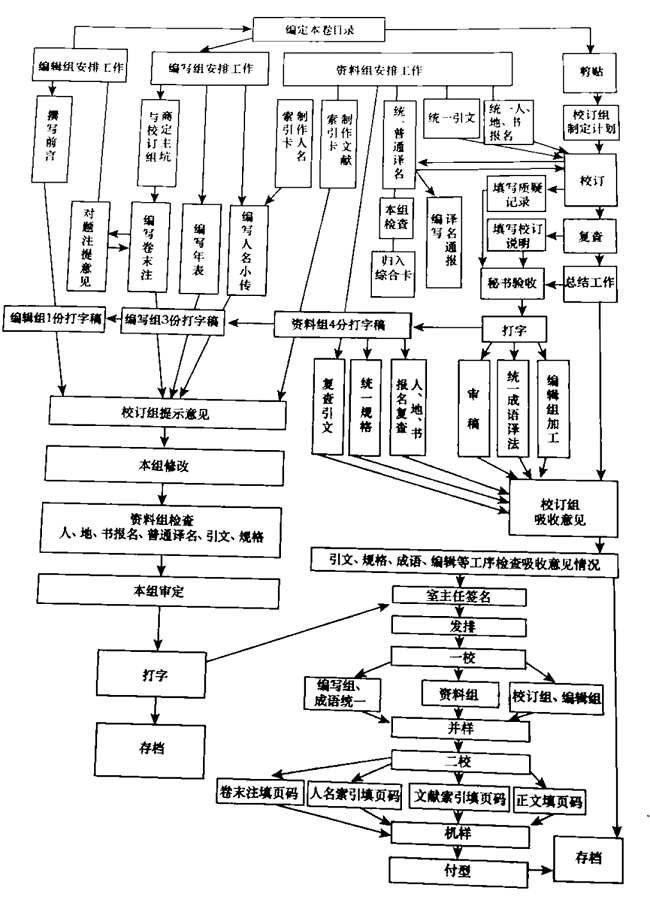

此后,这一规范化的流程在《列宁全集》中文第2版的翻译过程中得到了集中体现。中央编译局为此专门制定了详细的编译工作条例及其流程,全部工作流程被分为60道工序,每道工序又有各自的组织程序和质量标准(见图1)[14]。

图1 《列宁全集》中文第2版编译流程

注:流程图引自《中央编译局六十年(1953.1-2013.1)》

3.集体译校中的集体讨论

学术委员会的学术讨论会是集体译校制度化的另一种表现。在《马克恩格斯全集》中文第2版各卷译文定稿时大多采用这种方式进行集体讨论并对译文修订状况进行把关和评估。例如在第1卷中的学术讨论会中,讨论内容主要是:评议部分译文校订稿、讨论重要概念和名词的译法、修改文章的标题、讨论有关编辑方面的问题(篇目取舍、文献资料收录标准、排序等)[15];第11卷的学术讨论会则围绕“标题改动”“译名修改”“重要译文修改”“如何处理原文中的错误”“规格问题”等内容进行讨论[16];第30卷的讨论会议题涉及“卷末注释,人名索引的编写、文献索引,凡例的编辑和插图设计等问题”[17]。在众多学术讨论会中,统一标准是其中的一个重要收获,这一举措有助于保障译文质量。在译名统一方面,在集体译校制度下,明确了《马克思恩格斯全集》中文第2版第30卷的译名统一工作为:“一、哲学术语的统一。二、对原译不正确的译名加以修正并统一。三、大致区分具有相同含义的两个原文词的译法,区分同一个词在不同历史条件下的译法。”[18]

(二)翻译与研究并重

中央编译局除了通过集体翻译和对编译流程进行制度化建设来保障译本内容的权威性外,还通过强调“翻译与研究相结合”[12]的方式来确保译本内容的权威性。“翻译与研究并重”是中央编译局成立以来的一大特色,尤其是理论翻译工作更是需要翻译人员必须研究理论和懂得理论。正如理查德•施佩尔所说的,翻译是“一种具有高度的专业知识和广博的学术基础的工作,一种不可或缺的辅助学科。”[19]这就要求其翻译人员具备较高的研究能力,其中一个关键性研究能力就是对马克思主义经典著作中的理论概念、译名以及各种细节等方面具有较高的考据能力。韦建桦在对马克思主义经典著作进行译校思考时就指出“为了保证译文的正确,首先就必须从语言、历史和理论角度对文中的重要概念进行审察和稽考,……这种工作有点近似于中国古代的训诂考据之学,……这项工作对于马恩著作译名的确定实在是不可缺少的一环”[20]。为此,他在关于翻译实践中的词义辨析这一基础问题中专门提出了要考察词语的“历史沿革”[21]、“生存环境”[22]以及“文化背景”[23]。这三个维度的考查都需要译校人员具备一定的文献考据或其他研究能力才能完成。

这一观点在其他马克思主义经典著作的校订人员中得到广泛认可,例如闻文同样指出了“重新校订必须多做研究工作,而研究的重点,应该是理论研究。”[7]在译校过程中的研究除了个人需要具备特定的研究专长外,其实同样也可以通过“集体的方法”得以更好地实施。郭沫若在1936年针对《资本论》中的脚注“Wan-mao-in”这一中国人进行考证研究时,在《光明》杂志上发表了《〈资本论〉中的王茂荫》一文,并带动了张明仁和王璜两位学者的后续研究。这促使他在《再谈官票宝钞》一文中感叹道:“集体的方法用到研究上来也是怎样有效,关于王茂荫的探索是一个很好的证明。”[24] 马克思主义经典著作中涉及了整个马克思主义体系,而马克思主义经典作家又都博古通今,在其行文中有着大量的旁征博引,这些都加剧了译校人员的考据研究难度,而集体研究的方式,则可以博采众长、充分发挥集体中特定的研究专长,从而更好更快地校订相应细节内容。

(三)不断修订出版

马克思主义经典著作的译文不可能做到一劳永逸和尽善尽美,因此“才有一校再校、一版再版的问题”[25]。同样马克思主义经典著作译本的权威性建构也并非一蹴而就,在译校的制度化和深度研究的基础上还需要经历一个更正、吸纳以及争鸣的更新完善过程才能够不断地建构和完善其译本的权威性标准。

1.自我更正修订

作为一种国家翻译实践,马克思主义经典著作的译校处于一种自我更新的常态之中。译文的自我更正既是国家翻译实践的一种责任政治同时也是编译事业的基本要求。中央编译局为了更好地交流马克思主义经典著作的编译心得和提高研究能力,创办了诸多公开或非公开的刊物。《马列著作编译资料》在创办之初,就设立了“马列著作译文有哪些新的改动?”栏目,各经典著作的校订小组发表了关于《帝国主义是资本主义的最高阶段》(第七至十章)和《政治经济学批判〈导言〉(摘自1857—1858年经济学手稿)》《社会主义从空想到科学的发展》《哥达纲领批判》等经典著作的译文修改情况。随着内部刊物的停办或转成正式刊物后,此类的自我更正修订说明仍在持续发布。如张钟朴在《马克思主义与现实》杂志上发表了《马克思恩格斯全集》中文第2版第30卷的修订状况,即:

一、对原译文中的错误作了改正。……

二、由于德文原文个别地方重新订正,因而译文也作了相应的修订。……

三、原译文虽然不能说意思错误,但从理论和外文上仔细推敲起来仍嫌不够精确,特别是涉及理论问题的重要场合,更应认真对待。在重新校订时对这类译文作了改进。……

四、对译文的有些修改,由于考虑到时代背景,马克思思想的发展及思想来源等等。这方面的修改又可分为若干不同的情况。……

五、在这次重新校订过程中,对原译文进行修订的最后一个方面是属于文献的考证和订正。[26]

2. 读者意见的接纳

马克思主义经典著作译文的修订除了源自中央编译局在译校工作中的自我更正外,学术界专家学者或读者的意见同样很重要甚至会被吸纳,在此后的译本中得以纠正。例如《马列主义研究资料》编辑部在刊发伍铁平《对斯大林〈马克思主义和语言学问题〉译文的几点意见》一文时,就表示:“我们认为,他的意见是正确的。‘Искусственная’除了‘人造的’、‘人工的’意思外,确实还有‘矫揉造作的’这一转义;‘формула’一般可以译‘公式’,但统得过死,有时不仅导致文字生涩,而且还会造成词不达意的弊病。今后,在修改译文时可考虑把формула分别译为‘公式’、‘结论’和‘论断’等。” [27]

3.与读者意见的争鸣

中央编译局的译校人员对专家学者或读者的意见有吸纳的,也有不赞同的。对于那些引起较大关注的不同译名或译法意见,中央编译局的译校人员会通过公开争鸣或商榷的方式来进行论证为何不赞同,从而维护既有译文的权威性。在争鸣的对象中,既有朱光潜此类的著名翻译家也有俞吾金此类的马克思主义研究专家以及其他领域的专业学者(见表1)。通过公开争鸣/商榷的方式,中央编译局的译校者向读者和公众呈现了既有译文的翻译依据以及背后的知识脉络,使公众对经典著作的翻译工作有了进一步了解,从而强化了国家翻译实践及其译文内容的权威性。

表1 部分马克思主义经典著作译文争鸣/商榷状况

|

序号 |

争鸣的文献信息 |

争鸣/商榷的内容 |

|

1 |

朱光潜,1979年,《出版工作》第1期,《建议成立全国性机构,解决学术名词译名统一问题》 |

朱光潜认为列宁《国家与革命》一书中的“国家”一词翻译自译俄文Государство,英译作“State”,主张这个词译为“政权”或“国家政权”较妥。 |

|

张慕良,1981年,《马列著作编译资料》第14辑,《关于〈国家与革命〉一书译本中“国家”一词的译法——和朱光潜同志商榷》 |

张慕良从单义词/多义词、修改范围、经典著作中的专用词这三方面出发,主张:《国家与革命》译本中“国家”一词的译法,还是按汉语习惯不改为好。 |

|

2 |

朱光潜,1980年,《社会科学战线》第3期,《对〈关于费尔巴哈的提纲〉译文的商榷》 |

朱光潜主张《费尔巴哈与德国古典哲学的终结》一书,‘终结’应译为‘结果’、‘出路’。 |

|

屏羽,1982年,《马列主义研究资料》第1辑,《关于〈费尔巴哈和德国古典哲学的终结〉标题的译法》 |

屏羽认为德国古典哲学和马克思主义分别属于两个根本不同的时代。并根据恩格斯著作中的原意考证认为“终结”这一译法是对的、确切的。 |

|

3 |

刘相安,1982年,《社会科学辑刊》第1期,《关于〈反杜林论〉翻译方面某些差错的商榷》 |

刘相安主张把“合乎道德的数学”改为“合乎逻辑的数学”等。 |

|

微之,1982年,《马列主义研究资料》第6辑的《关于〈反杜林论〉的几处译文——与刘相安同志商榷》 |

微之则认为这一结论是不正确的。“合乎道德的”同“合乎伦理的”意思相通。把“合乎伦理的”解释为“合乎逻辑的”,意思就错了。 |

|

4 |

沈越,1986年,《天津社会学科》第4期,《“资产阶级权利”应译为“市民权利”》 |

沈越认为《马克思恩格斯全集》中文版bürgerliches Recht没有正确地译为“市民权利”,而被误译为“资产阶级权利”。 |

|

刘晫星,1988年,《马列主义研究资料》第2辑,《对所谓马克思“市民理论”的质疑——沈越同志〈“资产阶级权利”应译为“市民权利”〉一文商榷》 |

刘晫星则从辞书的释义、马克思和恩格斯本人的翻译和理解以及理论观点的角度指出并不存在误译的情况。 |

|

5

|

李俊聪,1990年,《马克思恩格斯研究》总第4辑,《“丘比特的脑袋”还是“雅努斯的脑袋”?》 |

李俊聪主张《评普鲁士最近的书报检查令》一文中“丘比特的脑袋”这一典故可以换成“雅努斯的脑袋” |

|

耿睿勤,1992年,《马克思恩格斯研究》总第8辑,《“丘比特的脑袋”不能随便更换》 |

耿睿勤则认为马克思“用不着两副面孔,更用不着把一副面孔藏到长袍下面,用另一副面孔去违心地‘强颜欢笑’”,因此 “丘比特的脑袋”更符合原意。 |

|

晓鸣,1992年《马克思恩格斯研究》总第8辑,《是“丘比特的脑袋”,不是“雅努斯的脑袋”》 |

晓鸣认为“一个正直的作家是敢于斗争的,绝不会屈服于淫威之下。”所以“丘比特的脑袋”更符合原意。 |

|

6 |

俞吾金,2000年10月24日,《光明日报》,《从〈共产党宣言〉的一段译文看马克思如何看待传统》 |

俞吾金认为把《共产党宣言》中关于“两个决裂”一段话中的德文词 ǜberliefert 译为“传统的” ,是不妥当的、是对马克思思想的曲解。 |

|

宋书声、杨金海、蒋仁祥,2001年,《马克思主义与现实》第5期,《关于〈共产党宣言〉中“两个决裂”论断的翻译和理解——与俞吾金同志商榷》 |

宋书声、杨金海、蒋仁祥则从文字上、其他外文版本以及中文角度等方面进行考证,认为把ǜberlieferte Ideen 译为“传统的观念”没有错误、符合原意。 |

三、知识环流下主题出版走出去时的统一化策略实践

任何翻译都是政治的。翻译尤其是国家翻译实践与意识形态建设有着密切关联。马克思主义经典著作本身就是意识形态的象征形式,在国家翻译实践中服务于马克思主义意识形态建设是其本职工作。在具体的编译出版实践中,以“权威性”作为内容编译的基本标准从本质上而言就是一种马克思主义意识形态建设的策略。这种以权威性作为标准的统一化策略,对强化出版国际传播能力建设有着重要借鉴意义,尤其是对推进习近平新时代中国特色社会主义思想等主题出版物的走出去而言。为此,有必要在知识环流视角下以习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题出版的走出去为例,展开相应实践路径的说明。

(一)以权威性的编译内容建构严谨的叙事主题

马克思主义经典著作在内容生产环节经过具有较高研究能力的翻译出版机构集体译校和不断修订的方式产出以权威性为标准的高质量文本,早已在国内读者心目中树立起了较好的口碑和权威形象。这种权威文本的形象不仅有助于宣传真正的马克思主义,还能够将其传播效果发挥到最好。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新理论成果、是21世纪的马克思主义。在马克思主义的知识环流过程中,要想更好地实现习近平新时代中国特色社会主义思想的国际传播效能,在跨文化编译时需要借鉴马克思主义经典著作编译生产中的这种以权威性作为标准的实践方式,通过相应制度化实践方式产出高质量权威文本、从而在国际传播时为国外受众营造一个严谨的21世纪马克思主义印象,进而使其发挥出马克思主义意识形态的引导功能。

(二)在翻译与研究并举中进行跨文化的精准编译

马克思主义作为一种引进的科学理论体系,在经过中国共产党的创造性转化后,其理论内涵及其内容体系已经得到了巨大的创新发展,并在其知识环流中扮演着重要角色。在向海外读者受众宣介习近平新时代中国特色社会主义思想时,精准的跨文化转译是首要前提。这就要求译者和编辑必须对其文本内容有着准确的认知和理解,因此译者和编辑的学者化在这一过程中显得尤为重要。译者和编辑必须是习近平新时代中国特色社会主义思想的研究专家才能准确、流畅地将其理论精髓进行跨文化转译和把关,实现用国外受众的思维习惯去满足国外受众对中国信息的需要,产出兼顾还原性与可读性的文本,从而减少文化折扣现象和让海外读者能够更轻松地理解21世纪的马克思主义。

(三)坚持集体译校的规范化流程保障产出权威性编译文本

集体译校的规范流程保障了马克思主义经典著作的内容准确性,从而为马克思主义中国化、时代化提供了权威性的文本资源。在马克思主义知识环流的过程中,为保障习近平新时代中国特色社会主义思想在跨文化转译过程中避免个体译者和编校者的知识局限和认知偏差,同样需要借鉴马克思主义经典著作编译出版的这种集体译校规范化流程来发挥出集体的知识力量,用以保障文本内容的准确性和权威性。如外文出版社在翻译出版《习近平谈治国理政》一书时,建立了包括翻译、外国专家改稿、中国专家核稿和定稿、三校和通读等环节的规范流程,其中特别增加了中外专家研讨会环节,解决疑难问题等措施;另外,由中外专家一起逐项讨论并决定篇章名、篇名、题注和眉题等关键信息;最终,从翻译到付印共设有20道工序。[28]正是这些规范化的制度流程为《习近平谈治国理政》的国际传播奠定了扎实的文本基础。

四、结语

从马克思主义的引进到21世纪的马克思主义的国际传播,马克思主义的传播呈现出了典型的知识环流特征。这种知识环流特征在马克思主义经典著作的编译出版中同样得到了很好的体现,即从马克思主义经典著作的编译出版到习近平新时代中国特色社会主义思想主题出版物的走出去。随着主题出版实践的推进和研究的深化,主题出版走出去正日益成为一个关键性议题。因为主题出版走出去能够通过规模化出版和聚集性呈现的方式,为国外读者建构一个关于叙事主题的知识连续统一体,从而使其能够全方位地了解到叙事主题中的中国方案、中国智慧,进而接受叙事主题。[29]尊重国际传播规律和调动国际传播要素,全面提升主题出版走出去效能[30]等问题,已经得到学界和业界的讨论,但就主题出版走出去时的意识形态建设这一微观问题研究则有待进一步细化。以“权威性”作为内容编译的基本标准是一种特定的意识形态建设策略,它不仅适用于习近平新时代中国特色社会主义思想此类处于核心层面的主题出题实践,同样适用于阐释“中国式现代化”等党和国家重大理论创新以及围绕重大节庆纪念活动或展示新中国伟大成就而展开的其他主题出版实践。故而,在通过主题出版走出去用以实现出版国际传播能力建设和讲好中国故事时,这种意识形态建设的统一化策略需要得到高度重视和广泛应用。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(01).

[2]杨石华,周蔚华.主题出版视域下的马克思主义经典著作出版再认识[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2023(03):155-159.

[3]于翠玲.中西知识交汇与普及的样本——民国初期“日用百科全书”的特征与价值[M]//关西大学文化交涉学教育研究中心,出版博物馆(主编).印刷出版与知识环流:十六世纪以后的东亚.上海:上海人民出版社,2011: 277-292.

[4]周蔚华,杨石华.新中国70年来国外新闻传播学图书的引进及其影响[J].国际新闻界,2019(09):127-146.

[5]蒋骁华.意识形态对翻译的影响:阐发与新思考[J].中国翻译,2003(5):26-31.

[6]约翰•汤普森.意识形态与现代文化[M].高铦,等译,南京:译林出版社,2005:67-75.

[7]闻文.校订摭零[J].马克思恩格斯研究,1990(3):205-216.

[8]何宏江.译事如昨[M]//俞可平(编).马列经典在中国六十年.北京:中央编译出版社.2010:254-258.

[9]任东升,高玉霞.翻译制度化与制度化翻译[J].中国翻译,2015(1):18-23、126.

[10]谷鹰.对翻译马列主义经典著作的意见[J].翻译通报,1951(2):6-9.

[11]张孟闻.对翻译马列主义经典著作的意见[J].翻译通报,1951(2): 22-23.

[12]叶圣陶.叶圣陶在第一届全国翻译工作会议上的总结报告[M]//中国出版科学研究所,中央档案馆编.中华人民共和国出版史料(一九五一年).北京:中国书籍出版社,1996:412-419.

[13]王锡君.集体翻译[M]//俞可平(编).马列经典在中国六十年.北京:中央编译出版社,2010:249-253.

[14]马恩列斯著作编译部.马列主义经典著作编译工作[M]//中共中央编译局编写组.中共中央编译局六十年(1953.1-2013.1). 中共中央编译局(内部资料),2016:11-12,68-69,70-71.

[15]卢晓萍.《马克思恩格斯全集》中文第2版第1卷若干修订问题的讨论——马恩室学术讨论会纪要[J].马克思恩格斯研究,1993(12): 290-301.

[16]卢晓萍.《马克思恩格斯全集》中文第2版第11卷若干修订问题的讨论——马恩室学术讨论会[J].马克思恩格斯研究,1993(13): 301-304.

[17]卢晓萍.马恩室学术讨论会纪要(1992年3月17日—4月14日)[J].马克思恩格斯研究,1992(9): 240-244.

[18]卢晓萍.《马克思恩格斯全集》中文第2版第30卷译名统一工作[J].马克思恩格斯研究,1992(11): 268-281.

[19]理查德•施佩尔,金建(译).马克思恩格斯著作的编辑与翻译[J].国外理论动态,2011(7):1-6.

[20]韦建桦.思考与辨析——《布鲁诺鲍威尔和早期基督教》校订札记[J].马克思恩格斯研究,1989(1):252-262.

[21]韦建桦.探究词语的“历史沿革”——词义辨析散论(一)[J].马克思恩格斯研究,1989(2): 249-261.

[22]韦建桦.考察词语的“生存环境”——词义辨析散论(二)[J].马克思恩格斯研究,1989(2): 262-280.

[23]韦建桦.考察词语的“文化背景”——词义辨析散论(三)[J].马克思恩格斯研究,1990(4):241-267.

[24]郭沫若.再谈官票宝钞[J].光明(上海),1937(1): 1-6.

[25]宋书声,杨金海,蒋仁祥.关于《共产党宣言》中“两个决裂”论断的翻译和理解——与俞吾金同志商榷[J].马克思主义与现实,2001(5):34-37.

[26]张钟朴.《马克思恩格斯全集》中文第二版第30卷的译文校订情况[J].马克思主义与现实,1997(1):25-31.

[27]《马列主义研究资料》编辑部.编者按[J].马列主义研究资料,1987(3): 223.

[28]王明杰.高标准翻译出版领导人著作——以英文版《习近平谈治国理政》为例[J].中国翻译,2020(01):36-41.

[29]杨石华.出版在构建中国式现代化叙事体系中的作用与实践路径[J].科技与出版,2023(07):40-48.

[30]王玉强.从国际传播要素看主题出版走出去[J].出版参考,2023(02):38-40、37.

来源:中国大学出版社协会

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订