|

中央音乐学院出版社副总编辑余原主持讲座

10月10日,由中央音乐学院出版社、中央音乐学院作曲系、中央音乐学院音乐学系联合主办的主题讲座如期举行。本次讲座特邀拥有300年历史的德国大熊音乐出版社现代音乐编辑艾里希·赫尔曼(Erich S. Hermann)先生担任主讲人,大熊音乐出版社中国事务代表王蕾女士担任翻译。讲座围绕“欧洲作曲家与出版社关系的演变”“音乐编辑的核心工作”“数字时代的行业变革”等核心议题展开深度分享,为现场师生搭建了连接国际音乐出版实践与学术思考的桥梁。

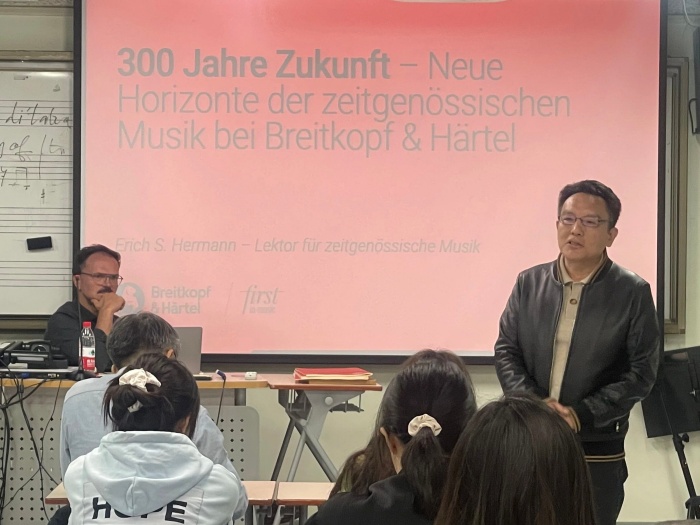

中央音乐学院作曲系贾国平教授发言

中央音乐学院音乐学系主任何宽钊教授发言

大熊音乐出版社成立于1719年,是全球最古老的音乐出版社之一,他们的签约作曲家中有巴赫、莫扎特、贝多芬、海顿、门德尔松、舒曼、舒伯特、肖邦等这些在西方音乐史中熠熠生辉的名字。其300年的发展轨迹本身就是音乐出版史的重要缩影。讲座开篇,赫尔曼抛出一个问题:“如果你是一位1800年的出版商,你是否会签约年轻的贝多芬?”,生动地点出了音乐出版的核心逻辑。他指出,出版社选择作品并非依赖固定标准,这个过程如同赌场下注,需要对作曲家的潜质做出判断。

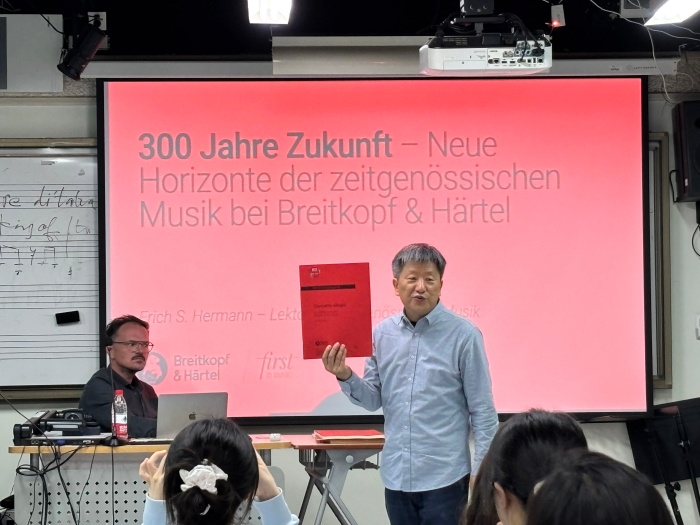

讲座现场

谈及音乐编辑的工作日常,赫尔曼结合自身“作曲家+编辑”的双重身份,讲到了行业痛点与准则。他坦言,面对海量投稿,编辑需要在“听众主观喜好”与“出版社专业判断”间切换角色:既要捕捉作品中独特的节奏、和声或音色,也要思考如何向团队与社长传递作品价值。同时,他特别强调对作曲家的尊重——因深知作曲家在投稿后等待的煎熬,大熊音乐出版社的音乐编辑坚持审阅每一份来稿,对是否出版进行充分地论证。例如协调打谱员优化乐谱视觉与实用性、确保乐谱及时送达乐团,在印刷厂开印后配合作曲家的“最后一次修改”。音乐编辑的工作并未随着乐谱的出版结束,而是迈入一个新的阶段,我们可以去开展大量的工作,比如为作曲家的作品寻找新的演出机会、参加作曲家新作的首演、参与相关学术论坛、与作曲家建立“如朋友般共同成长”的紧密关系等。

在数字时代的变革议题中,讲座聚焦“电子乐谱与传统纸质乐谱的共生”。赫尔曼指出,数字技术虽降低了作曲家自主传播的门槛(如通过软件上传乐谱),但大型管弦乐、室内乐作品仍需出版社提供专业支持。当前,电子乐谱凭借便携性(如iPad阅谱)在巡演中广泛应用,甚至未来可能发展出更多功能,但纸质乐谱的触感与文化温度仍不可替代——正如大熊音乐出版社延续百年的“红色封面”设计。此外,赫尔曼提到版权保护与国际合作的平衡问题,大熊音乐出版社也在积极与国内出版社谈合作,让经典乐谱更易触达中国读者。

现场交流互动及参观图书馆

在互动环节中,赫尔曼就师生提出的“编辑与作曲家”“同行模式对比”“中国作曲家与大熊音乐出版社的合作机会与合作空间”等问题一一进行了解答。中央音乐学院作曲系贾国平教授结合中国音乐发展现状提出,与国际出版社的合作对年轻作曲家的成长有益,鼓励师生勇于毛遂自荐。

讲座尾声,中央音乐学院出版社副总编辑余原表示,音乐出版行业亟需兼具文化理解与专业能力的高质量编辑,希望通过此类活动拓展作曲系、音乐学系师生的学术视野,深入了解音乐出版行业,为有志于音乐出版方向的同学提供充足的实习机会。中央音乐学院音乐学系主任何宽钊教授在讲座中鼓励学生可以拓展就业视野,不妨在出版领域寻找就业新方向。

此次讲座不仅让师生近距离地了解国际顶级音乐出版社的运作模式,而且搭建了中外音乐出版交流的桥梁。让我们一起踏入当代音乐的新地平线,让创作与出版在新时代焕发新的生命力。

来源:中央音乐学院出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订