|

万志英(Richard von Glahn)教授的力作《剑桥中国经济史:古代到19世纪》已由中国人民大学出版社出版

发的自然灾害升级为社会危机。对清朝构成毁灭性打击的不仅是太平天国运动,还有与西方帝国主义的对抗,而正是后者最终导致了清朝的覆亡。

“自强”的结局:梦碎甲午

当然,鸦片战争带来的政治后果最为深刻。英国军队不仅沉重打击了清朝统治者的自信,更动摇了他们深信不疑的儒家治国理念。与儒家原则形成鲜明对比的是,西方帝国主义者积极利用军事征服和经济控制手段来增进财富与国力。对于清朝来说,要放弃根深蒂固的价值观和承诺并非易事。然而,太平天国带来的沉重打击以及1860年英法联军对北京的攻占唤醒了清朝统治者,致使他们开始着手进行自己国家的“自强”运动。

自强的首要目标是利用西方工业技术设立兵工厂和造船厂,实现清军的现代化。但这一行动的结果却非常令人失望:尽管政府雇佣了西方的技术顾问,但由政府经营企业所生产的步枪、大炮以及军舰,质量极差,成本高昂。新军队的协调也是一件棘手的事。在镇压太平天国和其他叛乱期间,朝廷就已经将很大的一部分军权、财权让渡给了地方的军事统领。依靠着资助网络及官兵文员的支持,各地军事统领纷纷建立新的省级军队,开办供给现代军备的工厂。

但这种对资助的依赖阻碍了长期的规划发展,新的军备项目也因为缺乏资金和支持而陷入绝境。1894年,清朝海军被一支小规模的日军击溃,这不但暴露出清朝所谓军事现代化的羸弱,也让中国明白了,中国不但没有追赶上帝国主义列强,反而被甩得越来越远。

走向失败的帝国“国企”

到1870年代,中国的政治家已经不满足于保卫领土的完整,而是提出要通过“商战”来恢复中国的经济主权(利权)。1872年创办的轮船招商局就是这种政治经济融合的表现。轮船招商局由李鸿章倡议筹建,李鸿章是当时的直隶总督,也是最有权势的官员。

轮船招商局可以算作一个政府出资创办的合股企业,在某种程度上,我们可以说它起源自中国历史悠久的盐业专营:国家将专营权(例如将贡米运送至京)授予私人资本,使其获得对抗外国对手的竞争优势,而作为回报,私人公司需要为国家贡献收入。

从1850年代开始,尤其是苏伊士运河于1869年开通之后(中欧之间的航运距离因此缩短近半),汽船给中国的对外贸易带来了革命性的改变。1860年代时,从事中国贸易的主要西方企业开始创办联合汽船公司——其中有很多资金都是来自中国投资者,而轮船招商局创办的目的,就是要确保沿海和内河航运贸易所产生的巨额利润不落入外国人之手。除了国家资本,轮船招商局还从私人手中获取资本,尤其是买办的资金。这些买办是外国商贸公司的在华代理人,非常富有。

为了获得启动资金,李鸿章为轮船招商局安排了政府贷款(后来变为直接补贴),同时承诺私人投资者每年可以获得10%的股息。1873年,在两位商人的管理下,这家公司在吸引私人资本方面获得了巨大成功,截至1874年底,该公司筹集到的资金达到了白银近50万两。1877年时,轮船招商局已经拥有7条航线、31艘汽船(它的两家外国竞争对手拥有共5条航线,14艘船)。此外,在1883年时,该公司的股本增加至200万两。

早期的轮船招商局取得了巨大的成功,许多清朝官员提议,可以通过将该公司的未偿还政府债务转为股份的方式,将轮船招商局收归国有。但李鸿章坚决地维护了轮船招商局的独立性。然而,1883年的金融恐慌彻底改变了这家企业的命运。在轮船招商局的刺激下,各省领导者纷纷筹办股份制矿业公司,然而,从本土银行(钱庄)不计后果的借贷引发了股票投机热潮。1883年8月,过热的泡沫突然破灭(部分是因为当时处于中法战争爆发前夜),上海99家本土银行中有89家破产,许多投资者血本无归。

1883年危机之后,轮船招商局重组为“官督商办”企业,政府官员取代商人成为了公司的首席高管。中法战争期间,李鸿章挪用轮船招商局的资金用于海军;1885年之后政府持续侵占公司资本的行为,导致私人投资者出逃。失去了有经验的领导人和私人资本,这家企业的经营陷入了停滞,所占轮船业务份额也不断下滑。

轮船招商局和其他官督商办企业肩负着不可兼得的政治经济双重目标,注定要走向失败。惧怕政府干预经营甚至将企业收归国有的私人投资者纷纷避开官督商办企业,转向外资控股的股份制公司。在通商口岸的外资银行、仓库、缫丝厂、汽船、保险公司以及照明电力企业,其总股本的近一半都来自中资。不过,除了曾经在20世纪初参与过铁路股票的疯狂投机,中国投资者几乎从来无意持有公开上市公司的股份。

愈发贫弱的中央财政

为了克服世纪中期叛乱的恶果及强化帝国统治,清朝政府不得不求诸财政权力的扩张。但是,清朝的财政权力在很大程度上都为总督及巡抚把持。虽然中央拥有财政督察权(以及各省官员的效忠),国家财政机构重组的重任还是交给了重要战略省份的领导人。在太平天国运动期间,迫切的财政需要使得各地军事统领发展出两大商业税种:

(1)对国内贸易征收厘金税(从1853年开始);

(2)1861年设立帝国海关,向对外贸易征收关税。

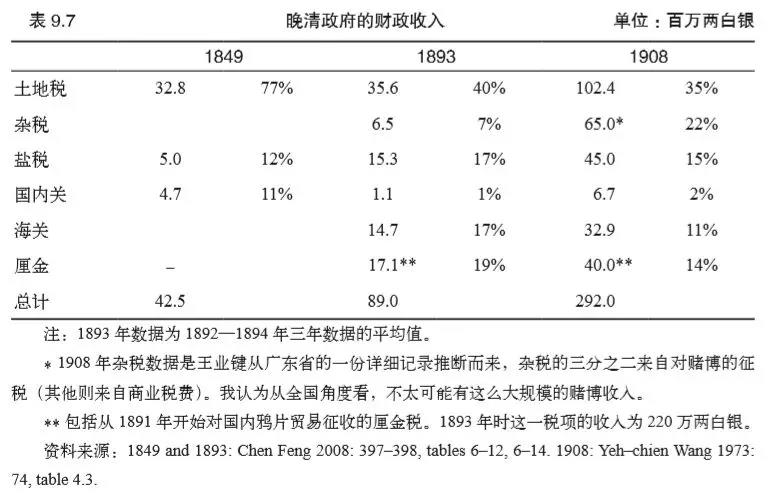

太平天国运动失败之后,厘金和海关收入成为财政收入的重要来源,在1880—1890年代,这两大税种的收入占到了财政总收入的三分之一强。1849—1893年间,国家的财政总收入增长了超过一倍,而这几乎完全是各种新旧商业及消费税的贡献(见表9.7)。

在18世纪中期,土地税贡献了74%的政府收入,但如今其重要性已大幅削减。儒家的供给型体制曾是明清财政政策的基础,向间接税的转变显然是对此的一种背离,不过,清朝政府没有改变农业直接税收上的轻徭薄赋,1713年由康熙确立的永不加赋政策也没有任何改变。1908年的名义财政收入出现了急剧增长,但这在很大程度上是1893年之后物价翻番的反映。按照(大米)真实价格计算,财政收入的增幅约为65%(鉴于王业键对各项收入的估计过高,真实收入增幅可能更低)。

在清朝统治的最后50年中,国家的财政收入大幅增长,然而这并不意味着中央财政实力的必然增加。无论是新的收入来源还是自我强化的工业交通企业,都没有真正融入户部的管理结构之中。相反,税务征收和财政决策进一步分散至地区/省甚至地方一级。在后太平天国时代,地方精英进一步参与到税收、地方重建以及经济发展中来。然而,新财政机构在地区及地方一级的不断涌现,使得中央协调变得更为艰难。厘金和海关税收并不直接受到中央的监管。没有统一的国库,直到1880年代户部才成功建立集中的省级财务核算。原则上,对厘金等来自地区和地方一级收入的支配需要得到户部的批准,但各省巡抚经常以各种紧急情况为借口拒绝中央指令。

在19世纪的最后几十年中,中央政府逐渐掌控了海关收入(存于外国银行之后转给北京)、盐业收入以及多数的厘金收入。但即便如此,北京直接掌控的收入仍不到总收入的一半。费维恺估计1908年时清朝政府的总收入为2.92亿两白银,占当时GDP的7.5%,但是中央政府的份额仅有3%。王业键认为国家收入在经济总量中的占比更小,在1908年时仅有GDP的2.4%。从1849年到20世纪头十年,清朝人均政府支出翻了一番,但即便如此,政府支出水平仍远低于俄罗斯帝国和奥斯曼帝国,更不用说西方强国了。

通货膨胀的恶性循环

此外,尽管民间金融有不少创新,清朝政府却无法确立稳定的货币体系。在1820—1840年代的萧条期,铜币对白银大幅贬值,政治家和学者就是否重新引入纸币展开了辩论,但多数意见仍反对发行法定货币。但太平天国运动引发了财政危机,清廷不得不诉诸极端措施。由于南方的收入来源一度被切断,军饷紧急,因此在1853年时,北京政府发行了(以铜钱和白银标价的)不可兑换的纸币以及定价过高的大钱,不仅如此,政府还采取了大肆卖官鬻爵等财政权宜之计。新发行的纸币和大钱并不被市场接受,于是导致了通货膨胀的恶性循环。在1860年代早期,政府承认新币发行失败,只得退回老路,铸造了为数不多的标准铜钱。

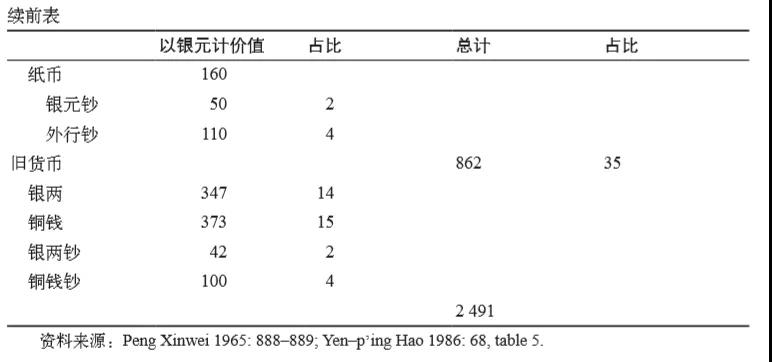

墨西哥银币进口的再次飙升,带来了19世纪下半叶最为重要的货币扩张。从1850年代开始,中国再次出现白银的净流入,到了1870年代,随着中国多数贸易伙伴采取了金本位制度,中国的白银流入也达到了新高。墨西哥银元普遍应用于商业交易,成为事实上的货币本位,即“圆,元”。 1889年,广东省开始发行清政府认可的法定银圆(及辅币铜钱)货币。但由于1850年代法定货币实验的流产给中央政府带来了巨大阴影,清廷一直拒绝重新引入纸币。外资及中资银行都发行了自己的纸币,但这些纸币的流通范围有限。到清朝末年,中国仍然主要以银币作为其主要货币,而流通中的各种类型的纸币,加起来也就占货币总发行量的12%(见表9.8)

帝国的债务

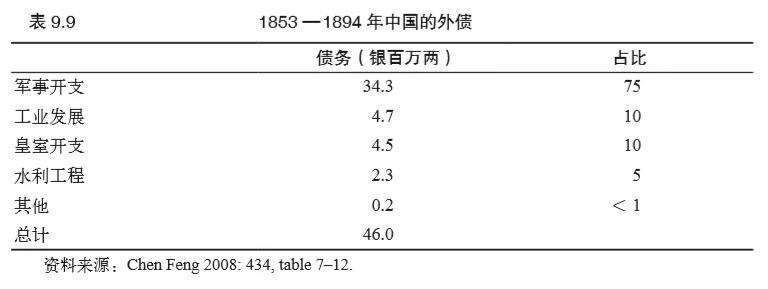

公共财政最显著的变化发生在1890年代,此时,清政府打破了长期的治理原则,开始诉诸赤字财政。自太平天国运动爆发开始,出于军事需要,省级政府开始小规模举借外债,后来中央政府也加入了这一行列。在40余年中,清朝的外债仅有4600万两白银(见表9.9)。

因为清政府及时履行了债务义务,和文凯(Wenkai He)据此认为,清朝完全有可能通过长期公共借款来建立一个现代财政国家。但这种判断并未考虑到政府支出的方向问题。清政府背负着沉重的债务,在经济发展、教育以及公共福利方面却几无投入。1900年义和团运动失败之后,清朝政府又增加了4.5亿两白银的巨债,也就更加无暇顾及其他。1894—1911年间,清政府的外债达到了惊人的7.46亿两,这些借来的钱主要用于支付赔款,剩下的部分有3.31亿两用于铁路建设,用于工业目的的资金则仅有2600万两。

清朝每年平均为赔款借贷支付的本息为3000万两白银,是当时中外资全部制造企业初始资本额的两倍。尽管国家的财政结构发生了彻底改变,但清政府仍没有财力展开有意义的经济发展计划。

来源:世说经语

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订