|

西北大学出版社《酒的中国地理——寻访佳酿生成的时空奥秘》(订购)

很多人喝酒,却未必懂酒。

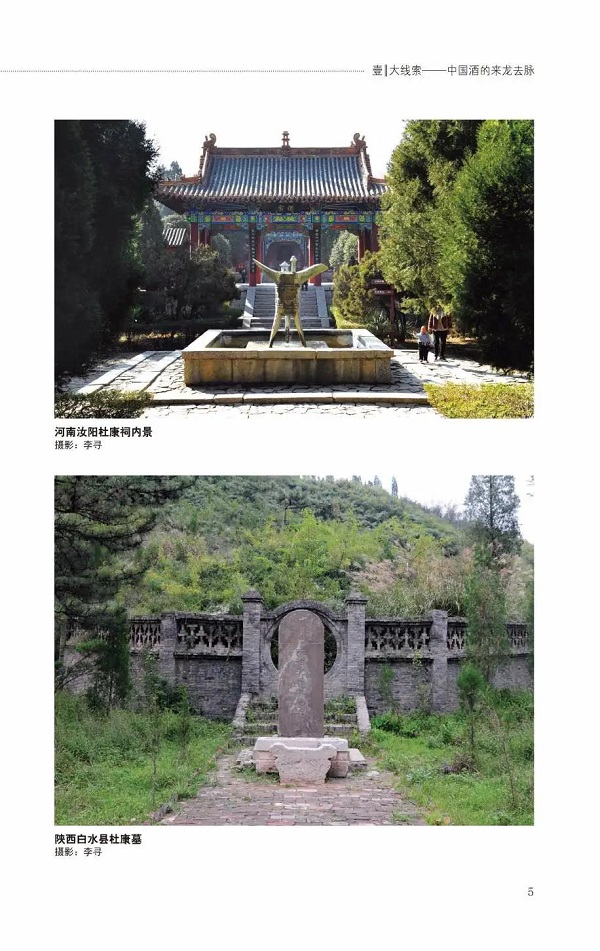

关于中国酒的起源,有人说是由某位杰出人物发明创造的,比如仪狄或杜康,承认此种说法的人便将这些人物奉为酿酒始祖;还有人说酒是来自自然发酵的启示,如野果或粮食自然发酵成酒,这类自然发酵的痕迹也被某些后人视作神物。

其实,酿酒是上古人类通过观察自然发酵现象,逐渐掌握的一种人工发酵的工艺,大致在新石器时代就已经出现了,中国各地出土的陶器中都有大量的杯、瓶等酒具,可以作为物证。

与此同时期的世界各地其他陶器文化中,也都有酒具出现,说明无论中国还是世界各地,酿酒都有多个起源地,几乎每个原始人类聚居的地方,都有独立的酿酒起源,而将其归结为某位杰出的“酒祖”的创造,是后来人们根据自己需要杜撰的故事。作为一个神话或营销故事,它们是有实际功能的,但作为一种历史事实,无法考证。

由于中国南北气候的差异,南北地区酿酒的工艺条件也有所不同,生产的各种酒的品质也不一样。中国南北气候的分界线是秦岭淮河一线,此线以北的黄河流域气候温和干燥,酒的酿造发酵过程中的菌种及数量较少,糖化发酵过程只能与此气候条件相适应,酒的风味以清香型为主,其代表名酒是山西汾阳市生产的汾酒。

而此线以南气候温暖湿润,酿酒发酵过程中的菌种及数量较多,酒的风味以浓香型为主,其代表名酒是四川泸州市生产的泸州老窖和宜宾市生产的五粮液酒。

另外,酒的生产用水量大,对水质的要求也极为严格,酒厂的建设必须选择在水质优越的地区。贵州茅台镇生产的茅台酒,之所以能成为国宴用酒,除人为推动的因素外,赤水河的优质水源则是它成名的基础。好酒必须有好水,陕西凤翔县生产的西凤酒、陕西白水县生产的杜康酒及江苏宿迁生产的洋河大曲等都不例外。

当然,中国酒文化还涉及了人文地理中的多个领域。

从交通地理来看,水陆交通运输网络线贯穿东西南北,既形成了中国的主要经济带,也成为中国酿酒业的密集区。西起天水,东到连云港,沿运河及自然河流渭河、黄河等,形成白酒产业的密集带;京杭大运河沿岸也是白酒产业密集带。运粮、销酒都必须依靠方便的水陆交通,尤其是白酒的包装多为瓷器,既是重物,又易破碎,以走水路最为安全和省力。

从政治地理来讲,其典型例证就是北京的酿酒业长盛不衰。由于北京是元明清三代的首都,军政要员和士大夫密集,加上人口的迅速增加,对酒的需求量大增,酿酒业自然会乘势而上,大量生产,使北京成为名副其实的酒都。

说到这,你一定会问,到底哪儿的酒好?

一定有人说是贵州省茅台镇的茅台酒最好,毕竟茅台酒在现在的中国白酒界是神一样的存在。不过我们在《酒的中国地理——寻访佳酿生成的时空奥秘》一书中看到了不同的见解。

在作者李寻心里,有资格称“国酒”的,既不是汾酒,也不是茅台酒,而是二锅头酒。

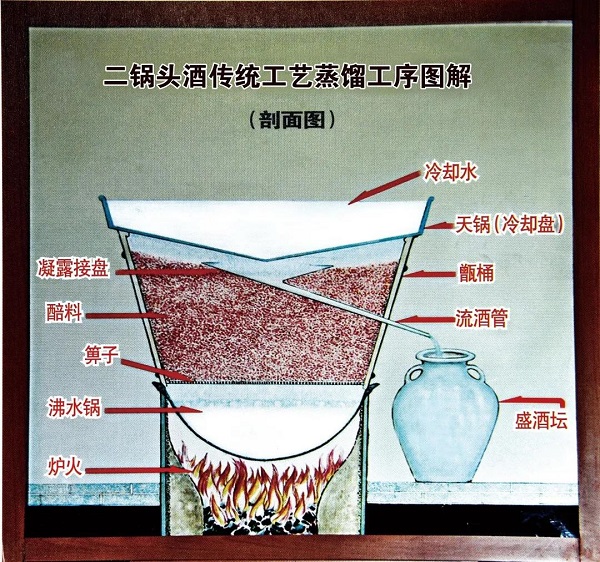

“二锅头”这个术语是清代到民国期间,北京、河北等地的部分白酒酿造作坊使用的术语,意思是蒸馏出酒时天锅冷却水要换三次。第一次冷却水蒸馏出的酒度数约70°以上,为“酒头”,一般弃之不用;冷却水变热后冷凝效果下降,换第二锅冷凝水,在第二锅冷却水期间蒸馏出的酒为主体酒,有地方称之为“酒身子”,大致在67°~45°之间,最宜饮用;第三次冷却水蒸馏后出来的酒称为“酒尾”,酒精度在40°~30°之间。

“酒头”的酒精度高,且含有对人体有害的甲醇等物质较多,不宜饮用;“酒尾”酸类成分多,口感苦涩,时有杂味,也不宜饮用。只有这第二锅冷却水期间蒸馏出的“酒身子”部分,酒精度适中,酸、酯、醇类等微量成分比例丰富协调,口感、香气均佳。

当时的北京,没有酒坊打出“二锅头”的名号,店家向略有经验的酒客强调自家的酒好时,才会用到“二锅头酒”等工艺术语。而将“二锅头”这个工艺上的名称作为酒名是1949年以后的事了。

所以,二锅头酒是“名酒”吗?

如果从知名度的角度来说,二锅头酒的确是名酒,它曾是中国销售量最大的白酒,没有之一。喝二锅头酒的人远远多于喝茅台和汾酒的人。在国际上,二锅头的知名度比茅台还高,以至有些外国朋友就把“二锅头”当作中国的国酒。二锅头酒的风味、口感也和绝大多数中国人的品味、习惯一致,要是人们抵触那种风味,它也不会有那么大的销量。

二锅头酒也代表着中国白酒科研最前沿的水平,新科学、新技术、新工艺。不但节约粮食,理化指标也确实更趋于健康。科学创新不一定就代表着成功,但二锅头酒确实代表了我们这个传统民族试图驾驭前所未有的新世界的努力。无论从历史文化的角度,还是从现实生活的角度讲,二锅头酒都更能代表中国人民的精神气质。

但二锅头酒为什么从来没有获得国家有关部门正式册封称号,目前还没有相关文献披露,只能作为一个未解之谜。专业人士只好无奈地说,二锅头酒是理所当然的无冕之王。

北京红星二锅头酒博物馆

红星二锅头酒厂的两个发酵车间

博物馆内的陈藏老酒

来源:西北大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订