|

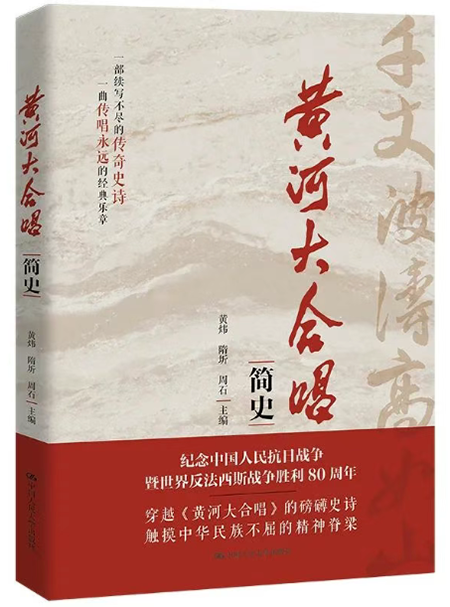

《〈黄河大合唱〉简史》(订购)

黄炜 隋圻 周石 主编

中国人民大学出版社

编辑手记

《黄河大合唱》自1939年诞生,至本书初稿完成的2024年,恰好走过八十五载春秋。而本书付梓的2025年,又正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年。对于这部从救亡烽火中淬炼而出的音乐史诗,此刻无疑是一个极具历史意义的节点。

《黄河大合唱》的歌词,孕育于光未然先生东渡黄河的行军途中;她的初稿旋律,是冼星海先生在延安窑洞内六天六夜倾尽心血的结晶。这是两位伟大艺术家灵感的碰撞,是音乐史上的不朽华章,更是一部镌刻民族血性与文化觉醒的壮阔史诗。

《〈黄河大合唱〉简史》的编写团队,多年深耕于《黄河大合唱》这部经典作品的研究领域。他们整合既有研究,爬梳亲历者口述、档案文献,并多次实地踏访,致力于还原历史的真实肌理。面对战乱造成的资料散佚与亲历者凋零,编者恪守“亲历者回忆优先”“弱化主观评述”的原则,以严谨考据填补历史空白。书中还融入了参编者黄平重走创作之路、特约编辑刘笑梅策划国际传播等亲身经历,赋予文本独特的实践视角。

整部简史结构清晰,分上、下两编共十一章,系统勾勒作品从孕育到经典化的历程。上编聚焦词曲作者,详述光未然与冼星海的早年成长、武汉共事及延安重逢,并首度揭秘关键创作细节:光未然坠马负伤后口述歌词、冼星海六日谱就全曲的激情创作,以及首演前夕从《黄河吟》更名的戏剧性转折。下编则放眼全球,梳理作品八十余年来在海内外的传播脉络,分析不同版本(如延安油印本、莫斯科修订版、中央乐团演出本)的演变,并记录严良堃、李焕之等艺术家对作品的改编贡献。书中穿插的“关联叙述”,补充了如延安“歌咏城”氛围、抗敌演剧队变迁等背景知识,辅以珍贵照片与扎实的史料考证(如澄清“渡河合影”误传),共同构建起多维立体的历史图景。

初读书稿,编辑团队即为其翔实的考据与丰富的背景叙述所折服,更感受到编写者倾注的心力。书稿于今年二月底正式进入编校流程,紧接着学校又决定于四月底举办相关纪念活动,出版时间异常紧迫。在书稿编校期间,编写团队仍在同步更新相关资料,而复杂的印刷工艺也需预留充足周期。因此,每个环节都需倒排工期,精确衔接:编辑团队提前规划任务节点,并与排版厂、印刷厂紧密协调,确保流程顺畅。

在此有必要提及的是,本书的突出亮点——翔实的考据与丰富的图片,恰恰也是编校工作的难点所在。

梳理之下,难点主要体现在三方面:

1.文献与史实的耐心核查:核查工作涉及正文及“关联叙述”的文字、图片说明及其与图片内容的对应。书稿上编所述历史跨越上世纪前半叶,编写者运用大量文献与图片构建叙事,来源多元——词曲作者本人著述、日记记录、亲友文字、报刊资料等即时记录与事后追忆。为精准呈现编写者本意,编辑团队遍查各大图书馆数据库,借鉴既有研究的史料检索方法。例如,依据相关研究线索,在中国历史文献总库·民国图书数据库中,成功找到了之前难以觅得的1940年初版乐谱《黄河(新型大合唱)》。面对时间跨度大、叙述视角多带来的细节差异,编辑团队在编写者配合下反复比对,追溯原始资料,对确凿的讹误以编者注形式说明。编写团队始终秉持精益求精的态度,即便书稿进入编校流程,也未停止研究,新发现的史实、购入的一手资料、与亲历者后人确认的信息,都持续与编辑团队同步更新。对于新的史料信息,编辑团队外勘公开权威史料,内查书稿相关图文,及时准确、前后联动,体现于书稿之中。

2.图文模块的精细统筹:书中设计了多种内容模块(正文、“关联叙述”、图片等),需确保每一模块的效果清晰、美观,与正文呼应协调,排版疏朗有致。这要求编辑在细节上精益求精,哪怕是一个小色块的调整也需要前后照应、谨慎以待。

3.地图的编审与灵活处理:编者精心绘制的“‘抗敌演剧三队’在‘二战区’初期活动区域简图”及“《黄河大合唱》在延安创作和首演地点示意图”,本可直观呈现作品孕育与传播的时空脉络。编辑团队参考《中国抗日战争史地图集》《延安革命旧址》等资料,仔细核对了地点名称、位置及历史功能。然而,受限于送审与底图版权谈判周期,地图最终未能收入书中。为不使心血白费,编辑团队经与编写者商议,提取了两图的主要元素进行转化设计:将“活动区域简图”的核心信息融入“关联叙述九”,“示意图”元素则巧妙转化为封面设计元素。

四月中旬,书稿终于进入印制阶段,而编辑团队并未松懈。尽管前期已通过电子版和纸质稿反复确认效果,但有些版式设计需待装订成册方能完全显现。在审阅蓝样和毛书时,编辑们再次细致检查各处设计的最终呈现效果,尤其是插图、底色、背景图的印刷质量。直到4月22日正式付印前夕,关于目录前页选用纯白背景抑或黄河图片的细节才最终敲定。对于特殊工艺问题(如褪色效果可能造成的色差、特种纸凹凸纹理带来的油墨不均等),更是经过与印厂多轮沟通调试才加以解决。

本书最终能如期顺利出版,源于编写团队长期扎实的研究基础,得益于出版链条上各环节同人的紧密协作与专业付出,也得益于前人在此领域丰厚的研究成果与方法论的启迪。

来源:中国人民大学出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订