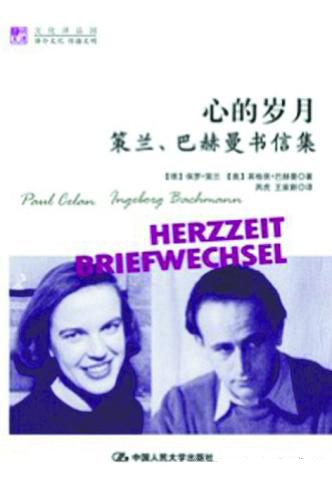

《心的岁月:策兰、巴赫曼书信集(明德书系·文化译品园)》

[德]保罗·策兰 [奥]英格褒·巴赫曼 芮虎、王家新译

中国人民大学出版社

2013年7月版

也许是对欧美现代文人之间的八卦缺乏关注,我最先读的是巴赫曼的作品,包括诗歌、小说、杂文、广播剧,记住的是她的小说,后来才读了保罗·策兰的诗。但直至拿到这本《心的岁月:策兰、巴赫曼书信集》,我才想起来,巴赫曼也是诗人,他们原来是没能最终在一起的一对儿。

保罗·策兰与巴赫曼的生命之中多有交集,他们都是出身于多语言、多民族混杂的地区,但都以德语作为主要语言来生活和写作,还都有一定的精神病史。策兰大巴赫曼六岁。他们在二十多岁时相遇,一起相恋十年,见面十二年,通信将近持续了二十年。在1970年,策兰一头扎进了塞纳河,而仅仅过了三年以后,巴赫曼不幸因为火灾去世。他们都是在五十岁以前英年早逝,把最为黄金的年龄、最好的作品、最真挚的情感都献给了对方。

翻阅这部诗加上注释能有500页以上的书信集,开始以为会多么难读。实际上并非如此,书信就是书信。它行云流水,诗意盎然,是两个诗人之间的窃窃私语,彼此在信中有自述、有抒情、有约会、有表白、有分手、有复合,大凡催讨稿费、策划出书、创作安排、打笔仗等文人们的生活剪影都面面俱到。巴赫曼写给策兰一般都是“亲爱的,亲爱的保罗”,策兰也多次回以“我最亲爱的”。他们之间会这么说话:“当然,你的沉默不同于我的沉默……如果把它们放在天平上,与你的遭遇相比就算不了什么。”如此写了半天,都是两位诗人之间的窃窃私语,似乎读不出他们指的都是什么事情,而等到数行以后,才发现这样迷人的句子:“我曾经爱过你,至今依然如此,完全没有变,在一个平原,那里曾是‘栗树的对岸’。”这才是他们之间所要表达的。

自从在22岁那年父母被送入集中营并最终被杀害在那里,以及自己也进了劳改营而侥幸活命开始,策兰的文字受了伤,直至他投入塞纳河以后还不肯愈合。德国哲学家阿多诺说过:“在奥斯维辛之后,写诗是野蛮的。”策兰恰恰这样野蛮地写了下去。听他自己朗诵的代表作《死亡赋格》,虽然不懂德语,但能听出其中渐进的节奏和音律之间如山的气势。他的诗远比文字所表现得要宏大的多。在没有国籍、没有财产、没有固定工作的情况下,策兰在巴黎永远是流亡的状态。虽然他很快在文坛上名声鹊起,却又遭受到前辈文人家眷有关“抄袭”的攻击。实际上策兰天生就是个无法治愈的病人,而与居住在奥地利的巴赫曼通信就成了治愈和上来透口气的方式。这种方式从他在劳改营中就开始了,是写信让他们不会绝望。

其实巴赫曼才是整部书信集的主角,全书中策兰写给她的有90封,而她写给策兰的达到了106封,在策兰逝世后还与策兰的妻子有25封通信。在通信过程中,她一直占据主动。巴赫曼的一生都在不断地恋爱,她的文字充满了女性的敏感和神经质:“然而,如果你再也不能够,或者已游入了另一个海洋,那就用你的手拉起我,使我不致沉溺其中!”在通信中巴赫曼像个初入爱河的少女,而策兰还是像个诗人。他的信篇幅不长却有不经意间的雕琢,有的时候干脆就寄诗、送诗集、写贺年片。看来即便是在恋爱中,策兰也难以忘记自己的诗人身份。或者说,最好不要与男诗人谈恋爱,他们把最真挚的感情没有留给女人,而是都留给了诗歌。

保罗·策兰的诗集在大陆目前仅有两个版本,巴赫曼还没有单独的诗集,虽然他们在知识分子圈内大名鼎鼎,但对于他们的阅读和研究则刚刚开始。对诗人有这样一种感觉:他们写东西拒绝平淡,不论写什么都是极其跳跃性的语言,仿佛每个词都想奋力从句子中跳出来。尤其是诗人的书信,更是凝结着他们不经意间跳动的乐章。如果有了对里尔克、帕斯捷尔纳克、茨维塔耶娃的《三诗人书简》这样的阅读经验后,那么对由诗人兼翻译家芮虎、王家新一起翻译的策兰和巴赫曼的书信,则更会是充满了阅读的期待。

来源:北青网2013/07/12

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订