|

在今天的推文开始之前,主页君想问大家一个问题:你曾仔细听家人聊过家族里的往事吗?

你的答案很可能是“没有”,原因或许是你没有这份耐心,毕竟在当下,似乎有太多事比听上一辈人的故事有趣多了;又或许是你与家人并不足够亲近,不愿意听他们絮叨以前的故事。

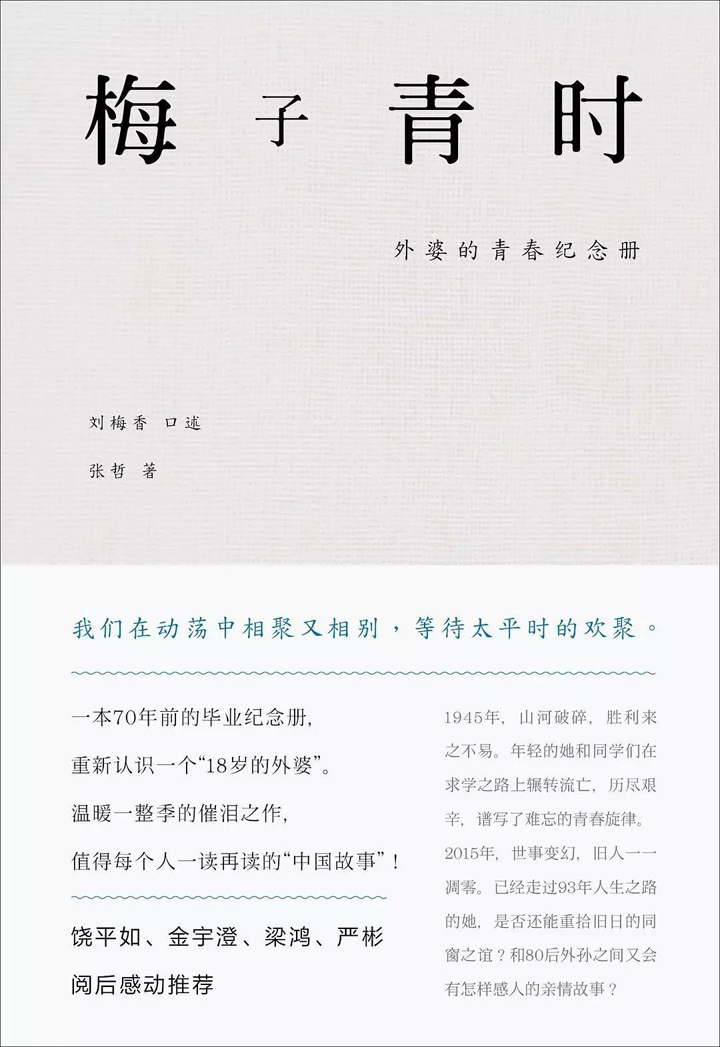

今天要为大家介绍的这位写作者张哲,也曾有过这样的心理,长期以来,他一直觉得自己的外婆没什么特别,直到看了外婆70年前的毕业纪念册后,他才知道外婆也曾有意气风发的时光。在与外婆经过一次又一次长谈之后,他重新发现了自己的外婆。他把外婆的故事记录下来,写成一本名为《梅子青时》的回忆录。

《梅子青时》的写作过程改变了张哲对待家人、对待过往记忆的态度,他开始认为“惟有用记录来对抗遗忘”。于是,时隔三年后,他再次以一个庞大家族近四十年的过往今事为主题写下《是梦》一书,他希望能够通过作品重现从1980年代到当下这30多年间的杭州,让那些记忆里的气味、声响,再通过文字为读者感受到。

本期推送,我们为大家分享《是梦》的编辑阴牧云对话张哲的访谈录,谈话围绕该书的缘起、人物、语言等多角度进行,关于这个大家族的写作背后的故事在我们面前徐徐展开,谈及生活中琐碎平淡间的明亮时刻最是动人。

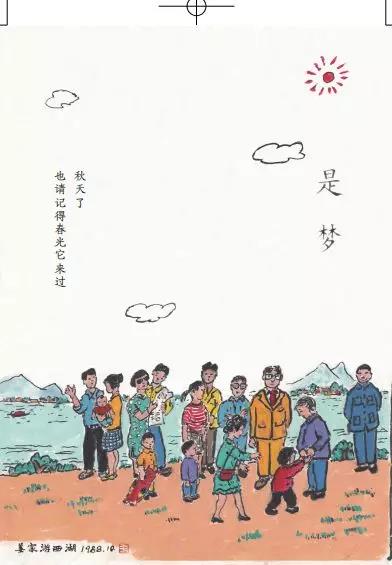

饶平如爷爷曾为本书绘图,将书中的大家族以画的形式展示,图上淡淡写了一行字“秋天了,也请记得春光它来过”。的确,春光值得记住,因为她们也曾恣意绽放过。

张哲与《是梦》的故事

受访人:张哲(前媒体人,《梅子青时》作者)

采访人:阴牧云(广西师大出版社编辑)

异同

阴牧云:张哲好!你之前的《梅子青时》是新浪好书榜2015年度十大好书,和你的新作《是梦》相比,我总觉得把这两部作品似有一种内在的脉络可寻,你自己有这种感觉吗?

《梅子青时》

张哲:你好。可能因为我比较念旧吧,写的都是过去的事情,你说的内在共通点我想是指这个。不同的是,《梅子青时》书中的过去、现在两条线最终交汇到了一起,成为一条河流,而《是梦》的两条线逆向而行,从一开始就已经错过了,并且渐行渐远,永远都无法再相遇。

我记得《梅子青时》出版后收获了许多评价,说温暖、励志等等,这其实不是我的本意,因为那本书里也讲到许多知识分子不幸的命运。我想《是梦》会更多地呈现出感伤的、带着点幻灭的色彩,色调更冷一些,尽管它当然也有明亮的时刻。

缘起

阴牧云:《梅子青时》的写作缘起于外婆的毕业册子,《是梦》写作的开端有没有什么具体的触发呢?

张哲与母亲、外婆在一起

张哲:如果要说真正的开端,可能是2014年1月,我路过家附近的弥陀寺路,那里正准备拆迁。这片区域就在省政府的背后,离西湖也是几步之遥,但因为一些复杂的原因,从我记事起就破破烂烂,一直破烂到2014年。

我用手机拍照,想记录下拆迁之前最后的景象。这时破房子里走出来一个老太太,走到我面前看着我,我觉得有点尴尬,就随便跟她聊,问她这一带以前的故事。于是她跟我讲了自己年轻时关于弥陀寺和盖叫天之死的见闻。我觉得非常震撼,原来大名鼎鼎的盖叫天就死在离我家几百米的地方。

1960年代的杭州对我而言非常陌生,那么我最熟悉的1980年代、1990年代和21世纪初的杭州,对新到杭州定居的人来说,想必也同样是陌生的。有趣的是,我还经常被这些朋友们嘲笑:你不是本地人吗,怎么连某某地方都不认识?!相信许多“城市土著”听了都会心一笑,因为大家都有过同样的经历。城市每天都在以飞一样的速度扩张和更新自己,就算一直生活在这里的人,眼睛眨两眨,出了门就不认识了。所以我那时想,未来要创作一部作品,来重现从1980年代到当下这30多年间的杭州。

城愁

阴牧云:《是梦》里有一个人物说自己是“一个没有乡愁的人”。怎样理解这句话?写作这本书是否寄托了你自己的乡愁?

张哲:我觉得中文太不公平了。我可以说杭州是我的“家乡”,但不能说它是我的“家城”。实体的城市,被包含在了“乡”这个字眼里面。同理,有“乡愁”这个词,却没有“城愁”。如果我身在远方,怀念起我的“故乡”,这种情感只能被称为“乡愁”,即使我成长在城市,从来没有在乡下生活过。

那些从乡村、从小镇通过努力来到大城市并定居的人们,他们早年所经历的一切与眼下的都市生活如此不同,当他们偶尔回到家乡时,可能会发现那里也不是记忆中的样子了。回不去的家乡,勾起他们无尽的乡愁。然而在通常的认知里,“土生土长”的城市“土著”(对不起,连用了两个和“城市”的概念格格不入的词,只因并没有相对应的合适的词)是不存在“城愁”的。你生在这里,如今仍然在这里,不用背井离乡、漂泊万里,还有什么可无病呻吟的?

我不知道别人是什么感受。以我自己的经验而言,我更熟悉的是过去30多年间的杭州,却对眼下的杭州感到陌生。记忆当中的那些东西都没有了,那些气味,那些声响,本来看得见的那些东西都消失掉了。还是My Little Airport的歌词写得好,“这香港已不是我的地头,就当我在外地旅游”。

所以,这本《是梦》很大程度上是关于“城愁”的。华语文学里有太多关于乡愁的作品,但写“城愁”的很少见。明明仍身处同一个地理空间,为什么经过时间的洗礼后,感受却完全变了?我很可能永远也无法知道答案,但我想通过作品来展现这种愁绪,这种只有在特定年代下的人才会产生的特殊情感。

原型

阴牧云:在《是梦》中有众多的人物出现,请问他们有原型吗?让人印象最深刻的是书中第二代的人物,其实他们都是些平凡的中年人。在书中,他们的后辈甚至直接说“他们这一代是彻底地失败了”——为什么要用最主要的笔墨来描写一群平凡的人们?

张哲:《是梦》中有许多情节是虚构的,不过不少人物都有现实原型,当然有时候是把不同人身上的特质糅合在一个角色身上。比如敏儿姆妈,其中一部分特质来自我因为工作而认识的一个90多岁的上海老太太,她每次见到我就不断地重复:“张老师,侬讲讲看,我苦伐?我这一生好苦哎!”这句话让我印象非常深刻,我把它用在了书里。

饶平如爷爷为《是梦》所绘的图

第二代被后辈评价为“彻底失败”,我想这里有两层意思。一是后辈眼中他们彻底失败了,二是他们确实彻底失败了。关于第一点其实并 不难理解,因为第二代在年轻的时候也曾是“八十年代的新一辈”,他们意气风发,视上一辈为过时的老顽固,哪里会想到几十年后自己在后辈眼里更加落伍。同样,可想而知,未来当后辈成为长辈的那天,他们的后辈也会替他们感到悲哀。这种“彻底失败”的感觉,既是社会属性的代沟造成,也是生理属性的年龄使然。衰老,是人难以避免的一种失败。人一老,就变得神憎鬼厌,只不过我们社会的尊老传统让大家回避去承认这件事。

至于为什么要描写平凡的人,我想是因为,绝大多数人,包括我在内,都是这样平凡的人。也许每个人在童年时都幻想过自己是王子公主,会魔法,明天醒来会变成亿万富翁,可是总有一天我们认清了现实:原来我是平凡的人,上着平凡的班,住着平凡的房子,连晚上做的梦也是平凡的。问题是,文学可以写平凡的生活吗?我恰恰觉得人生那种复杂、深远、颇堪咀嚼的况味,通常是寄寓在平凡日常的缝隙里的。我想塑造这样的人物,他们平凡,偶尔有闪光点,但缺点也一大堆;面对生活里那些解不开的烦恼,那些无法避免的遗憾,他们感到失望、痛苦、甚至怀疑过人生的意义,但又总能重新燃起让生活继续的希望,无论那剂药方是中国式的豁达、犬儒还是理想主义。

人物

阴牧云:其实书中描述的人物,在少年一代中,我也有印象非常深刻的人,比如说14岁那年的姜远——那一段可能会令所有男生都回忆起自己的成长时代。还有后来相当于变成不良少女的嘉嘉,她的那种独特的美和性格,虽然笔墨不多,但绝对让人过目难忘。我想问一下,在描述姜家第三代人时,你怎么给这一代人定位?这里面是包含着你自己什么样的人生感受吗?

张哲:14岁那年的姜远那一段,可能正是因为融入了自己太多成长的经历,所以我自己会比较尴尬,看稿子每次看到那段就跳过不看了。但我并不觉得我的经历能代表其他同年龄的男生,即使是万峰那档深夜谈性的著名节目,我想也不是每个杭州男生当年都听过。

至于嘉嘉,基本上是一个虚构的人物了。我在嘉嘉身上寄予了非常特别的东西,与其说她是不良少女,倒不如说她具备一种其他人都没有的叛逆精神。她非常个人主义,把情感放在伦理之上,青春期又刚好赶上90年代这样一个全面开放的时期。所以在姜家这样一个偏传统的大家族里,是嘉嘉第一个说出“家有什么好,家里最没自由”这样几乎石破天惊的话来,而对于那些打压过她所爱之人的人,她也不留情面地断绝亲缘关系。尽管她后来为叛逆付出了代价,并且在人到中年后改变了立场,但实际上姜家那种大家族的体制确实从她喊出那句话开始逐渐动摇、并最终瓦解了。我很喜欢这个人物,她站在其他人物的对立面,是他们的镜子。

第三代里面,婷婷和老虎后来都去了远方生活,只有姜远留在家族里面。这大概也接近于这一代人的真实情况。我的小学、中学同学里,不少人去了国外生活,也有一些在上海发展,留在杭州的并不那么多。书中第三代里面最小的老虎也是80后,而现实中,90后们拥有更多的机会和野心走出去。天各一方,聚少离多,从青梅竹马的小伙伴变成最熟悉的陌生人,大概是这代人不得不面对的共同命运。

语言

阴牧云:《是梦》的发生地在杭州,人物也基本上是标准的南方人,书中有方言的痕迹,加重了这种南方的味道。另外书里的东北人,也就是家族的第一代人语言有东北的痕迹,还有书里的北京话也很迷人。清淡的或是生动和浓烈的这些方言加入产生非常自然的效果,你在写作时怎么把握这个度?

张哲:你用什么样的语言交流,用什么样的语言进行思考,决定了你是什么样的人。对现实倾向的文艺作品来说,方言是一个至关重要的问题。我很喜欢娄烨的《苏州河》,但它有一个大问题,明明讲的是上海的故事,主要角色却都是北方口音。

在《是梦》里,我想做的事情是“还原”,每个人物在什么场合应该说什么话,就尽可能让它呈现出原本的样子。比如小赵、雪颖这些角色,从小在杭州长大,但他们在姜家的多人聚会上往往是说普通话居多,以示对这个北方来的家庭的尊重。只有在小范围内私下聊天,或者跟家庭以外的朋友聊天时,他们说的才是杭州话。这些微妙的差别在文本里并不会特意标注,我不想大张旗鼓地告诉读者小赵这句是用普通话说的、雪颖那句是用杭州话说的,但细心的读者可以从用词、句式等方面读出差别。

我还想再说一说“还原”的问题。我常常在一些小说或者电影里,看到不符合日常口语的对话,人物一开口就是翻译腔、文艺腔。一个普通的教育程度不高的卡车司机,是不会说出“根据事发后对死者的血液检查”这样的话的。我希望在自己的作品里通过对话,还原出一种日常感。假设现在有两个人在打电话,“喂,你是哪位啊?”“我是张哲。”看起来没什么问题,对吧?但更符合日常口语的表述应该去掉那个“是”字。“喂,你哪位啊?”“我张哲。”我想还原的就是这种在生活中人们会采用的口语化表达。当然,保留“是”字的表达也并非不可能出现,不过它大概意味着人物比较谨慎和严肃。

冲突

阴牧云:在书中那些会产生激烈冲突的部分,你都采用非常含蓄的写法,让我想起绘画中“留白”的手法。书里讲述的这些故事就好像是生活本身,里面有我们能说的,也有我们不能说出来而要意会的。你当初决定用这种写法时,你的想法是什么?另外你为什么要让情节的时间主线相向而行?一条从2016年写下去,另一条则倒回去叙述呢?

张哲:我确实刻意把一些关键的戏剧冲突留白了,或者说藏起来了。至于原因,我想可能是因为我脸皮比较薄,直接去写那些戏剧化的场面,会让我感到尴尬。当然,也会让叙事显得笨拙。藏起来则更有趣一些,就好像故事里提到的那个藏纸片的游戏,现在参加这个游戏的人变成了我和读者。炳炎为什么入狱?姜远的感情状况到底是怎样的?小玫看到的对面的女人是谁?诸如此类的问题,我埋下了一些蛛丝马迹,需要真正有兴趣的读者自己从字里行间找到线索,拼出完整的真相。留心的话,没有什么事是小事。

至于时间线,之所以安排逆向的那条,我想是因为在现实里,每个人都是顺着时间往下活,生下来健康快乐,慢慢地老,病,死,越活越没劲。没有一个上了60岁的人会告诉你他有多恐惧死亡,但这种心境是可想而知的:到了60岁,同辈开始相继离世,加上自己的健康也逐渐出现问题,内心很难不焦虑。中国家长往往爱催子女结婚、生娃,当然有传统思想的影响,但内在的因素,其实多多少少是在为自己在世界上的存在而焦虑。

我小时候吃饭有个习惯,最喜欢吃的东西会留到最后吃,比如烤鸡腿。在倒叙的那条线里,最后回到1980年代收尾,收在美好的青春和充满希望的年代,就像那只烤鸡腿。当然,先吃还是后吃不过是朝三暮四的把戏,说到底,人生这顿饭,你就只分到这一只烤鸡腿。

质感

阴牧云:在写作《梅子青时》,你曾说过要用回忆来抵抗遗忘。在阅读《是梦》时我也仍能感受到那种时间的力量,它们汇合、交错、冲撞、返身,时间就是你控制不了的一股最强大的力量,它在生活里、也在每个人物的面容和内心里留下印象。我想问你,在《是梦》中,你想记刻下的时间和时光,它们是什么样子的?能否总结一下?

张哲:《是梦》的时间跨度是从1980年代初期到2017年,这刚好也约等于我经历过的人生。人生只有一次,不能读档,但作品却可以重现流逝的一切。我试图在作品里还原每一个年代的质感。我必须时时考虑的是,在某个年代里人们吃什么,玩什么,唱什么歌,喜欢什么明星,追求什么,痛恨什么,信仰什么;在某个年代里,人们会这样去说话吗?会做出那种选择吗?

这其实也是一种冒险。我笔下的某个年代,不可能完全契合别人对它的记忆。比如1996年,我写的人物忙于打麻将,办离婚,搞外遇,但你记忆中的那一年也许根本不包含这些元素。于是作品会招来质疑,因为它在这方面无法符合读者的期待。

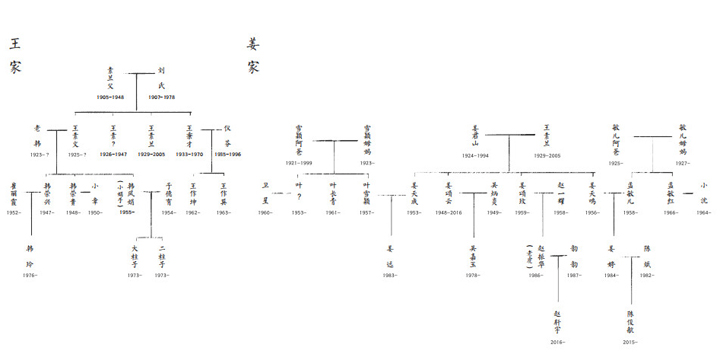

《是梦》家谱

幸好《是梦》只是一部小说,而不是社会学或历史学著作。我不知道文艺要不要对受众负责,但最起码,它要对创作者本人负责。在早期的电影《站台》里,贾樟柯多次用新闻播报、流行金曲等来暗示时间的演进,而在近年的作品里则频繁使用他偏爱的叶倩文的歌来还原年代感。这种转变说不上好或不好,但起码是从集体记忆渐渐转向更私人化的叙事了。

体会

阴牧云:你写作《梅子青时》和《是梦》这两本书各有什么样的写作体会? 写作时的心情有什么一样和不一样吗?

张哲:写前一本的时候,我还在报社上班。那本书因为是非虚构,而且采访对象是自己的亲人,所以只花了一个月就写完了。可是出版之后两个月,报社在预料之中倒闭,我被分到集团内的另一家报社去做财经报道。这可能是我经历过的最匪夷所思的事情之一,一个对财经一窍不通的人,居然可以去做财经版的采编。但不管怎么说,我还是硬捱了一年。到2017年初拿到了年终奖之后,我下定决心辞了职,在家里全职写作。幸运的是,家人很支持我做这件跟功利不沾边的事。

开始写《是梦》之前,我大概给自己订了个计划。比如刚开始预计全书12万字,且要在半年内写完,除掉最后留出几周修改时间,平均一下也就是每周6000字。至于这6000字怎么安排就比较灵活了,可以5个工作日每天写1200字,也可以每周花3天写、每天2000字。但不管哪一种安排,必须要保证当周的6000字当周写完。

很多人都有拖延症,但我没有,我只有强迫症,订了的计划无论如何也要实行。所以如期完成对我而言并不困难。整个写作过程中,最大的挑战可能是来自颈椎和腰椎。有位作家朋友说,写作是体力劳动,我特别不同意。写作是体力折磨。

作品

阴牧云:你曾说过很喜欢《平如美棠——我俩的故事》,那本书又是什么打动了你呢?

张哲:那本书具有真诚的品质和质朴的美感,那是最打动人的东西。当时我还在当记者,幸运地采访了饶平如老先生。我们在咖啡馆面对面聊天,记得他提到,自己和美棠除了结婚不久的一次小别扭之外,几十年从没有吵过架。“既然是爱她的,就多让着她一点,怎么忍心因为自己而让她受到伤害呢?”这句话让我印象很深,我试图将他作为一个榜样,可惜的是做起来并不容易。《是梦》里的敏儿阿爸的某些观点,其实就有饶老先生的影子。

阴牧云:《是梦》一书得到金宇澄老师的推荐,而且张哲你自己非常喜欢金老师的作品,你从他的作品中得到过什么写作方面的启发吗?

张哲:金宇澄老师的作品给了我不少启发,其中最主要的是他对方言的改造。他作品中的吴语非常巧妙,既保留了方言的日常感,又不至于像《海上花列传》那样让非吴语区的人看得一头雾水,既简洁,又美。这种微妙的平衡是不易把握的,需要作者有高超的语感。

杭州话和上海话同属吴语,彼此同气连枝,但杭州话又比上海话更俚俗一些,所以才有人说,顶楼的马戏团乐队可以用上海话创作出非常优秀的民谣,但杭州话似乎只适合唱rap。所以,关于如何处理小说中的方言,我也调整了很多次策略,尽管有一些大胆的、不合出版规范的表达方式最终还是无法通过,但大部分还是被保留了下来了。

来源:广西师大出版社

|

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订

中国大学出版社协会 |

首页 |

宏观指导 |

出版社天地 |

图书代办站 |

教材图书信息 |

教材图书评论 |

在线订购 |

教材征订